十月十一天文历法与农耕时间的紧密联系

十月的季节渐入深秋,秋高气爽,正是农忙时节。这个时期,不仅是农田收获的关键时刻,也是天文历法密切影响农耕活动的阶段。古人将天文现象与农耕时间紧密结合,通过观察天象变化来安排农业生产活动。而天文历法的安排,也在民俗和传统活动中留下了深刻的印记。

天文与农耕的起源

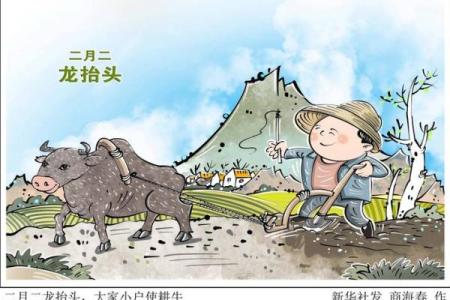

中国的农业文明,早在几千年前便与天文历法建立了深刻的联系。农耕活动需要依据天时、地利、人和,而天文历法正是指导这一切的关键。天文历法起源于古代人类对天空的观察,特别是星象的变化。十月,太阳逐渐下沉,夜晚逐渐延长,而这一切都直接影响着农耕的节奏。

在《农书》中,明确提到农耕与天文节令的配合,尤其是秋冬交替之际,气候和天气的变化决定了农业的收成。例如,十月初十左右,秋收季节基本结束,适宜进行秋冬作物的种植或准备。农民们根据天文现象判断秋季干湿、温度的变化,从而决定什么时候是耕种、播种或收割的最佳时机。

传统习俗中的饮食与活动

随着季节的变化,十月的天文历法也在民间形成了一些传统习俗。尤其是农耕与饮食紧密相关的节令,如“重阳节”便与十月初的天文历法有着紧密的联系。重阳节在农历九月九日,是敬老、登高的传统节日,象征着秋天的丰收和健康。这个节日的到来,与秋收的结束和冬季的到来息息相关。民间有“吃菊花糕、喝菊花酒”的习惯,正是对秋季农耕成果的一种庆祝,也有清肝解毒、保养身体的功能。

在江南一带,十月也是一些传统节令活动的开始。比如秋冬季节的“祭祖”习俗,农民会在十月开始准备祭祀祖先的食物和器物,通常会选用丰收的季节性食材,如大米、五谷杂粮等。这些食材的选择,不仅是对祖先的尊重,也是对一年农耕成果的展示,反映了天文历法对农业生产的深远影响。

历史案例:农历“十月一日”与农事安排

在历史上,有多个实例证明天文历法和农耕活动紧密相关。以古代农历的“十月一日”为例,这一天通常标志着秋冬季节的过渡,气候逐渐转凉,适宜农民进行土地的休整与冬小麦的播种。根据《礼记》记载,十月一日是秋冬的交接点,天文现象表明阳气渐弱,地气渐强。此时,农田的收成已基本完成,冬季作物的播种需要依据这一天文变化开始进行。

从历史资料来看,许多古代农业文献都提到十月的气候特点以及如何根据天文历法指导农耕活动。例如,《齐民要术》就提到,十月是播种小麦的最佳时机,而这些天文变化也直接影响了农业生产的节奏,农民根据这些天象来安排播种、耕作、施肥等活动,确保农业活动的有序进行。

天文历法与农耕的结合

在现代社会,尽管科技发展迅速,天文历法在农耕中的作用依然没有消失。尤其在一些农村地区,人们依然保持着依赖天文规律来安排农事活动的传统。随着现代气象学的发展,传统的天文历法与现代农业科技逐渐结合,例如通过天文台和气象站的数据,农民可以根据气候变化和天文现象来选择合适的播种和收获时机。

许多现代农业专家也在提倡恢复传统的天文历法观测,认为这一做法能够帮助农民更好地应对气候变化,提高作物的产量和质量。例如,在一些农业合作社,农民会定期组织天文观测活动,结合气象数据和天文现象来制定种植计划。

这一传统与现代农业的结合,不仅帮助农民顺应天时、提高生产力,还使得天文历法这一古老的智慧得以传承与发扬光大。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气