天文与文化交织:一年四季的节日图景

春季节日:清明节与春分

春天的节日常常与农耕的周期紧密相连,尤其是清明节和春分。在中国古代农业社会中,春天是播种的时节,而这些节日的起源和天文现象密切相关。

清明节通常在每年的4月4日至6日之间,它不仅是祭祖扫墓的传统节日,也与春天的农耕息息相关。在天文上,清明节标志着春分后的第15天,这意味着白昼和黑夜的长度大致相等。对于农民来说,清明节是一年中最适宜播种的时机,象征着新的生命和生长的开始。因此,祭祖、扫墓等活动的背后,也反映了人们对土地与生命的尊重。

传统习俗方面,清明节的饮食和活动都有着浓厚的地方特色。清明时节,许多地方会吃青团,这是一种由艾草或其他草本植物与糯米粉混合制成的小吃,寓意着春天的生机与自然的恩赐。与此同时,春游也是这一节日的传统活动之一。人们通过踏青、放风筝等方式,既享受大自然的美好,也祈求一年的好运。

夏季节日:端午节与夏至

端午节通常在每年的农历五月初五,它的起源与天文学中的夏至密切相关。夏至是太阳直射地球的北回归线的时刻,意味着白昼最长,黑夜最短。古人认为夏至是阳气最旺盛的时候,这与端午节的庆祝活动相契合。端午节不仅仅是为了纪念屈原的爱国情怀,也是为了祈求安康,防止灾祸,尤其是在炎热的夏季,端午节的许多习俗具有清热祛病的功能。

传统习俗方面,端午节的食物和活动都与夏季的高温和流行的疾病有关。粽子是端午节最具代表性的食品,它是用竹叶包裹糯米和各种馅料制成,象征着祈求一年的健康与平安。此外,赛龙舟也是端午节的重要活动,龙舟比赛不仅是对屈原的纪念,也通过激烈的竞争来驱赶邪祟,保佑人们的平安。

秋冬节日:中秋节与冬至

中秋节和冬至都是与天文学密切相关的节日。中秋节通常在农历八月十五,它正值秋季的月圆之时,象征着团圆和丰收。秋季是农作物收割的季节,农民常常在这个时节感恩自然的恩赐。中秋节不仅是赏月和团聚的时刻,也是对丰收的庆祝。

与中秋节相关的传统活动包括吃月饼、赏月、团聚。月饼的圆形象征着团圆与圆满,是节日的象征性食品。而在一些地区,还会举行舞龙舞狮等庆祝活动,热闹非凡。

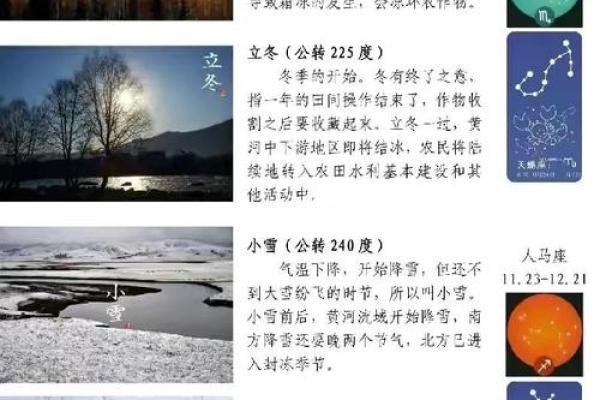

冬至则是天文上最重要的节气之一,它标志着一年中白昼最短、夜晚最长的时刻。冬至的传统习俗则与家人团聚和温暖的饮食有关。北方地区有吃饺子的习惯,南方则可能吃汤圆。冬至时节,人们通过这些食物来祈愿温暖和丰盈。

春节的天文与文化融合

春节是中国最重要的节日,它的日期依据农历而定,通常在每年1月或2月之间。春节的日期与天文学上的冬至和春分紧密相关。春节的到来标志着新一年的开始,它不仅是农历的岁首,也是人们辞旧迎新的时刻。

春节的传统习俗丰富多彩,包括贴春联、放鞭炮、拜年、团聚、吃年夜饭等活动。这些活动不仅反映了人们对新的一年的期盼,也与农耕社会中的节令和天文现象相对应。在现代社会中,虽然科技和生活方式发生了变化,春节的文化传承依旧生生不息,体现了天文与文化的深刻交织。春节仍是一个全家团圆、祈求平安和幸福的节日。

这些节日不仅与天文现象紧密相关,它们也是各地传统文化的重要组成部分,体现了人类与自然的和谐共生。在现代社会的背景下,虽然生活节奏加快,但这些节日的传统和意义依然受到重视,成为人们保持文化认同和传承的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 2025年9月26日几点回归山林最好 回归山林吉时查询

- 今日是搭建雨棚吉日吗 2025年9月28日搭建雨棚是不是适合的好日子

- 2025年农历四月十七搬家合适吗? 搬家入伙能行吗

- 2025年9月26日几时上大学宴最好 上大学宴吉日吉时查询

- 今日是新学期开始吉日吗 2025年9月30日新学期开始当日有没有讲究

- 2025年9月26日几时孩子收养最好 孩子收养几点是吉时

- 今日是新居乔迁吉日吗 2025年9月21日新居乔迁能吗

- 民间传说大揭秘:农历十月初一,是哪个神仙的诞辰?

- 想给柳姓宝宝起有气质的名字,女孩名字求灵感

- 德国传统节日与自然节律的关系

- 2025年9月25日祈求生育在几点吉利 祈求生育的吉时查询

- 2025年9月25日几点适合下葬 下葬几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气