农历算法揭秘:揭秘古代天文历法的智慧结晶

月影流转,岁月静好——农历背后的天文智慧

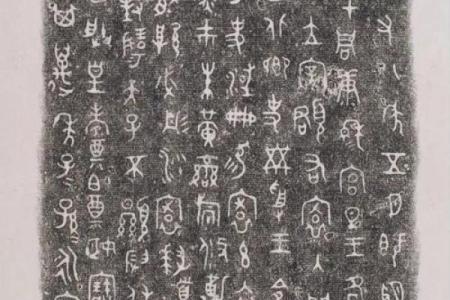

在历史的长河中,我们的祖先凭借着对自然规律的敏锐观察和深刻理解,创造了一套独特的历法——农历。它不仅仅是一种时间记录的方式,更蕴含着古代天文历法的智慧结晶。今天,就让我们一起来揭秘农历背后的奥秘。

月之盈亏,历之起源

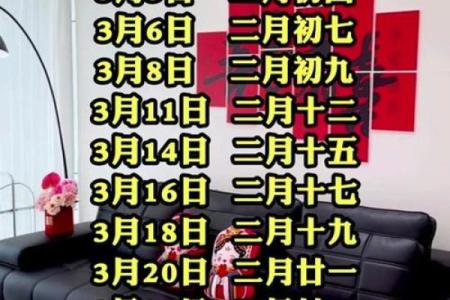

农历,又称阴历,起源于我国古代对月亮盈亏变化的观察。古人发现,月亮绕地球转一圈,大约需要29.5天,这便是农历一个月的长度。而一年中,月亮会经历12次完整的盈亏周期,因此,农历一年为12个月。

闰月之谜,历法之巧

然而,月亮的盈亏周期与地球绕太阳公转的周期并不完全吻合。地球绕太阳公转一周大约需要365.24天,而农历一年只有354或355天。为了使农历与太阳年保持同步,古人巧妙地引入了“闰月”的概念。

在19年中有7个闰月,将这7个闰月插入到农历中,使得农历年与太阳年基本保持一致。这样,农历既能反映月亮的盈亏变化,又能与太阳年的季节变化相吻合。

农事生活,历之助益

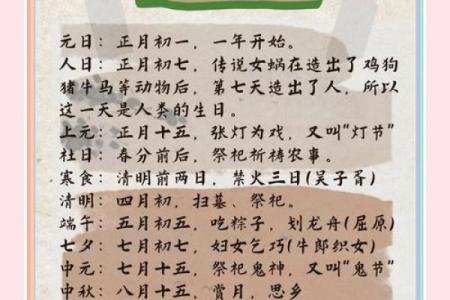

农历对于农事活动有着重要的指导意义。它将一年分为24个节气,每个节气大约15天,反映了太阳在黄道上的位置变化。农民根据节气的变化,合理安排农事活动,如播种、施肥、收割等,从而提高农作物的产量。

此外,农历还与我们的日常生活息息相关。比如,春节、中秋节等传统节日,都是按照农历来确定的。这些节日承载着丰富的文化内涵,成为我们民族的精神支柱。

天文历法,智慧之光

农历的制定离不开古代天文历法的智慧。古人通过观测天象,出了一系列天文规律,如太阳在黄道上的运动、月亮的盈亏周期等。这些规律为农历的制定提供了科学依据。

在古代,天文历法的研究与应用达到了相当高的水平。例如,古代天文学家张衡发明了浑天仪,用于观测天象;东汉时期,天文学家蔡文姬整理了《天文志》,系统了古代天文知识。

传承与创新,历法之未来

如今,随着科技的发展,公历逐渐取代了农历,成为人们日常生活和工作中普遍使用的历法。然而,农历作为我国传统文化的重要组成部分,仍然具有重要的历史和文化价值。

在新的时代背景下,我们应该传承和发扬农历的智慧,同时不断创新,使其更好地适应现代社会的需求。比如,可以将农历与科技相结合,开发出更多具有实用价值的农历应用。

月影流转,岁月静好。农历,这一承载着古代天文历法智慧的结晶,将继续陪伴我们走过每一个春夏秋冬,见证我们民族的繁荣与发展。

-

-

-

-

-

-

揭秘农历11月26:这一天的传统习俗有何特别之处?

秋风送爽,寒意渐浓,农历11月26日,这个看似普通的日子,却蕴含着丰富的传统习俗和独特的文化意义。今天,让我们一起走进这个充满故事和传...

农历知识 -

-

揭秘农历8月26日的神秘传说:这一天发生了哪些不可思议的故事?

农历八月的清风轻拂,带来了收获的季节,也伴随着诸多神秘的故事。今天,我们就来聊聊农历8月26日,这一天在民间传说中发生了哪些不可思议...

农历知识 -

-

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气