冬至前的养生秘诀与健康饮食

随着季节的更替,人们的身体健康也需要根据自然规律进行调整,尤其是进入冬季前的时节。在中国传统文化中,冬至前是一个重要的养生时期,旨在调整体内的阴阳平衡,为即将到来的寒冷季节做好准备。从农耕的角度来看,这一时期通常是农田劳作逐渐结束,适合休养生息。而从天文的角度来看,冬至前后是阳气逐渐回升的时刻,是适合养生的黄金时期。

古代养生与冬至的关联

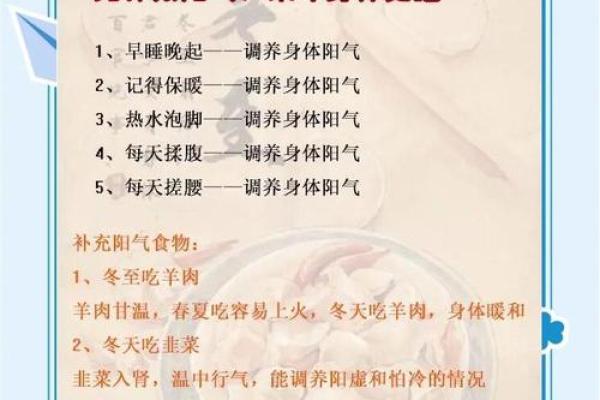

冬至前的养生不仅仅是对天气变化的应对,更深层次的根源在于古人对自然变化的深刻理解。农耕社会的形成,使得人们意识到四季的更替对人体健康的影响。古代的《黄帝内经》就有明确指出,冬季是藏养的时节,强调要通过合理的饮食和活动调节体内气血。冬至前,阳气蓄积,人体的代谢应相对缓慢,过于剧烈的活动容易损伤阳气。因此,古代的养生之道提倡适度的运动和温和的饮食,避免过度劳累。

传统习俗中的冬至饮食

在冬至前的传统饮食中,人们习惯吃一些能够增强体力、促进血液循环的食物。例如,冬至前一段时间,北方地区常食用羊肉、狗肉等温补食品,而南方则偏向于吃一些滋补汤品,如花胶汤、桂圆红枣汤等。这些食物不仅提供了足够的热量,也能帮助身体提高抵抗力,抵御即将来临的寒冷天气。在民间,冬至前的饮食习惯往往受到天气与时令的影响,强调食物的温性与滋补作用。

历史案例:孟尝君的冬季养生

春秋时期,著名的食疗与养生实践者孟尝君就曾提出过冬季养生的理念。孟尝君在日常饮食中强调热性食物的摄入,尤其是羊肉、鸡肉等能够帮助人体保持阳气的食物。他认为,冬季寒冷,人体容易受寒湿侵袭,而通过合理的膳食可以有效保持体内的阳气,防止体内寒气的入侵。孟尝君的食疗之法影响深远,尤其在古代王朝中,许多贵族阶层都遵循类似的饮食习惯,以保持身体的健康和活力。

历史案例:宋代《太和膳谱》中的冬至饮食

宋代的《太和膳谱》则详细记载了冬至前后时期的饮食禁忌和食物推荐。该书中指出,冬季应多吃一些有助于温阳的食材,如牛肉、鹿肉、鸽子等高蛋白的肉类,还要搭配一些能够温补脾胃的食材,如山药、桂圆、枸杞等。此外,《太和膳谱》还提到,冬季饮食应避免油腻与寒凉的食物,以免伤害脾胃和阳气。这些古代的饮食建议直到今天仍然被许多人所传承。

养生与饮食的结合

随着现代人对健康的重视,冬至前的养生理念也在不断地传承和创新。现代社会节奏加快,很多人因工作繁忙而忽视了饮食和健康的平衡,但越来越多的养生专家提倡通过合理的饮食和适度的锻炼来调节身体。在现代城市中,人们通常会在冬至前进行一次全面的体检,确保身体的各项指标正常。同时,在饮食上,现代人也更加注重多样化和营养均衡。例如,寒冷天气来临之前,食用一些富含维生素C的食物、加强钙质摄入等,都是现代人借鉴古代养生智慧的表现。

通过古代养生文化与现代饮食习惯的结合,我们可以看到,冬至前的养生秘诀不仅仅是一种食物的选择,更是一种与自然、天文变化相适应的生活方式。在这一时期,我们应当根据四季的变化调整自己的饮食和生活方式,才能更好地顺应季节的更替,保持身体的健康与活力。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 揭秘农历与公历的神秘邂逅:你真的懂换算背后的秘密吗?

- 妤字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 五月十四夜:揭秘古风民俗,寻味传统节日魅力

- 2025年04月27日是否是开业吉日 营业能算好日子吗

- 2025年05月11日是否宜领证? 登记领证算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气