七月养生之道:如何在炎热夏季保持健康

夏季炎热,阳光强烈,如何在这种季节保持健康一直是人们关注的重点。七月正是夏季的高峰期,气温和湿度都达到极高水平,对身体健康构成挑战。在这个特殊的时节,了解养生之道,不仅可以帮助我们适应酷暑,还能有效提升体质。

农耕起源:与自然节律相适应

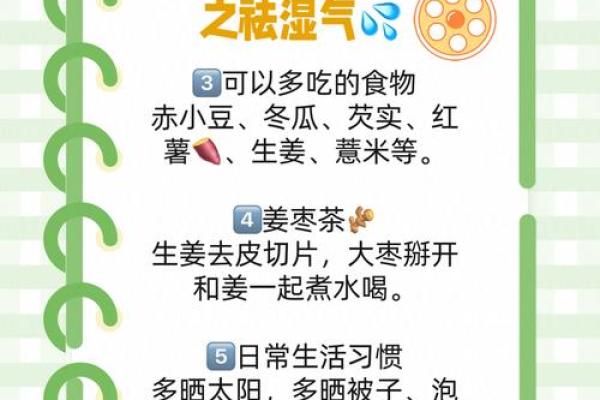

七月在中国传统农耕社会中,被视为“伏天”的开始,伏天是指一年中最热的三伏天,通常从七月初开始,持续约三周。这一时节,天气闷热,阳气最为旺盛,地气开始滋生湿气,人体容易感到燥热和虚弱。因此,七月的养生,讲究顺应自然节律,注重清热解毒和滋阴润燥。

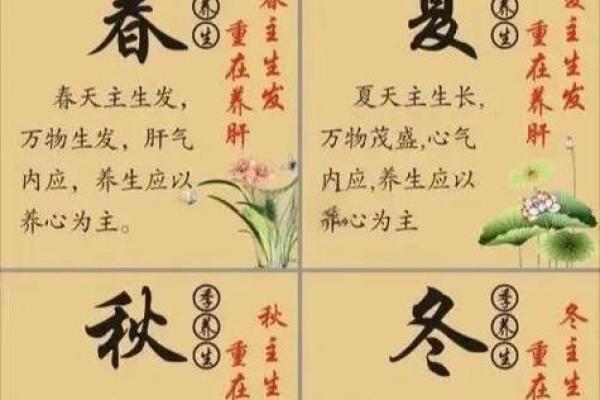

在《黄帝内经》这部古代医学经典中,有提到“夏季养阳”,意思是通过合理的饮食和生活方式来平衡人体的阳气。七月养生的关键在于保持体内外的平衡,避免过度消耗体力。此时,适合减少外出活动,尤其是避免暴晒。与春秋季节的调养不同,夏季讲求的是“养阳气”,保持充沛的活力。

传统习俗:饮食与活动

七月的饮食以清淡为主,传统上,民间会食用一些具有清热解暑作用的食物。例如,西瓜、绿豆、莲子等食材,在夏季被广泛食用。西瓜含有丰富的水分,能有效补充夏季流失的水分,解渴同时具有消暑作用。绿豆则被用来做成绿豆汤,具有清热解毒的效果,能够有效抵御炎热天气带来的不适感。

同时,夏季的活动也讲究顺应季节特点。传统中医理论中提到,夏季应适当增加午休时间,避免中午烈日下的剧烈运动。七月适宜进行温和的散步、太极等活动,不仅可以促进血液循环,还能放松身心,调节体内的气血。

历史案例:古代“七月节”与“夏至祭”

古代社会,七月的养生并不仅限于个人生活中的饮食与作息调整,还融入了许多节庆与祭祀活动。以“七月节”为例,这是一项古老的节日,起源于对大自然和天地的崇拜。在这个节日里,民间会举行祭祀活动,感谢天地赐予的丰收,同时也祈求夏季不至于过于炎热,保障农业生产的顺利进行。通过这些祭祀,古人表达了与大自然和谐共生的理念。

此外,夏至祭也是一个重要的传统活动,象征着阳气最旺盛的一天。在这一天,古人会举行仪式,感谢太阳的光辉,同时也在仪式中调整自身的生理节奏,以应对接下来的三伏天。

现今的夏季养生方式

进入现代社会,随着生活节奏的加快,大家对夏季养生的关注逐渐增加。从饮食到运动,再到作息安排,现代人也在逐步继承和创新传统的养生方式。例如,现在很多城市居民选择吃一些低糖、高蛋白的食物,如水果沙拉、冷汤等,以帮助保持身体的清爽和避免过多的热量摄入。此外,现代都市人更注重空调、冰饮等带来的即时清凉感,但也要避免过度依赖这些外力来调节温度,导致体质虚弱。

与古人不同,现代人更加重视运动与休息的平衡。许多健身达人会选择在早晨或傍晚进行慢跑或瑜伽,避免在中午的高温时段进行激烈运动。这种活动方式不仅可以增强体质,也能有效缓解夏季带来的疲劳感。

通过结合传统与现代的养生理念,我们可以更好地调节身心,迎接酷暑的挑战。无论是饮食、活动还是生活习惯,都应注重顺应自然的变化,让身体与季节和谐共生,保持最佳的健康状态。

起名大全

最近更新

- 范姓男孩朝气蓬勃的名字,有哪些新颖之选?

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 今天订婚怎么样?

- 2025年05月08日乔迁日子有没有选对? 今天入住新居行不行

- 2025年05月18日能否作为装修黄道吉日? 这日子装修新房好吗

- 柯姓取朝气蓬勃的男孩名字,这些思路值得参考

- 2025年农历三月三十开业是否是黄道吉日 开张吉日宜忌查询

- 三月份神秘吉日大揭秘:搬家好时机,你错过了吗?

- 2025年农历三月廿四安门能算好日子吗 今日安装入户门好吗

- 2025年05月08日这日子乔迁旺不旺? 入新宅有问题吗?

- 2025年04月28日提车合适吗 这日子提车买车好吗

- 2025年农历四月十一是否属于乔迁吉日? 乔迁新居算好日子?

- 揭秘出车吉日,这些日子你敢出发吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气