今天是夏至,探索养生与节气的独特关系

夏至,是二十四节气中的重要一环,在中国传统文化中占据了特殊的位置。作为阳气最盛的一天,它不仅与天文学和农耕密切相关,还与古人关于养生、饮食和日常活动的智慧息息相关。深入探讨夏至与养生的关系,能让我们更好地理解这一节气的独特价值。

夏至的起源:天文与农耕的结合

夏至的到来,标志着阳光照射角度最直、白昼时间最长的一天。天文学上,这一天太阳直射北回归线,白昼时间达到全年最长,夜晚则最短。古代的农民根据这一天的天文现象来安排农事活动,以此判断一年中的气候变化和农作物生长的最佳时机。

在农耕社会,夏至时节的气温逐渐升高,作物进入快速生长阶段。古人便依据这一节气来规划农业生产,尤其是在北方,夏至之后要抓紧时间进行夏收和夏种。这个时期,水稻和其他作物开始迅速生长,农民会利用充足的日光和温暖的气候,确保作物的生长与丰收。

传统习俗:饮食与活动

在传统的夏至节气中,饮食和活动成为了人们调节身体、适应气候变化的重要方式。古人认为,夏至节气阳气最盛,适当的饮食调理能帮助增强体质,预防暑湿之气。特别是“夏至吃馄饨”或“吃荔枝”的习惯,都与增强身体阳气、驱散湿气有关。

《黄帝内经》中提到,夏季养生要注意“养阳”,而夏至作为阳气最旺盛的时节,正是通过调整饮食来平衡体内外的阴阳。此时,适合吃清淡、易消化的食物,避免过多摄入油腻和辛辣食物,这样能有效避免因为湿热导致的身体不适。

夏至时节,人们还习惯进行各种户外活动,如赛龙舟、浴火等。这些活动不仅有娱乐性质,更是借助动静结合、疏通经络的方式,帮助身体舒缓压力,保持健康。

历史案例:两位古人的养生智慧

在历史上,有不少与夏至养生相关的经典案例。《黄帝内经》是古代医学的奠基之作,其中详细论述了夏至养生的重要性。书中提到,夏至时节是人体阳气最盛的时刻,适当的养生方式是要注意“早卧晚起”,让身体与自然节律保持一致,同时加强身体的阳气。

另一位古人王羲之,作为书法大家,在夏至时节,往往会在清晨进行书法练习,呼吸清新的空气,借此调节身体和精神。王羲之的例子表明,夏至不仅是一个身体调养的时机,也能通过文化活动帮助提高身体的免疫力,达到身心平衡的效果。

科学结合传统

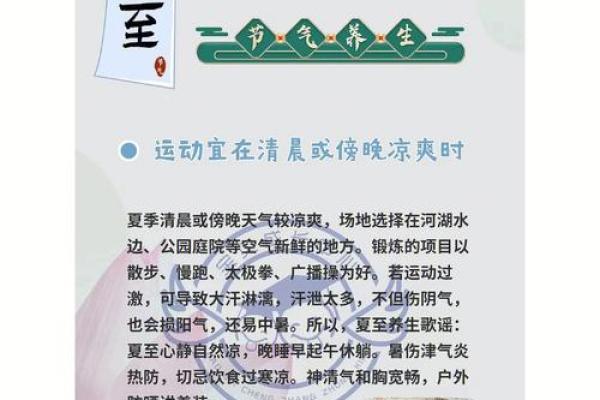

在现代社会,尽管节气与传统习俗有所变化,但夏至的养生理念依然得到广泛传承。现代养生学已经将许多古代的智慧与科学技术结合,提出了更为系统的夏至养生方法。如今,夏至时节,许多人开始注重清凉饮品的摄入,如绿豆汤、西瓜等具有清热解毒功效的食物,同时还会增加运动量,选择晨跑或游泳等方式来促进新陈代谢。

现代社会对空调和电子设备的依赖,也使得人们的作息与自然界的变化逐渐脱节。夏至时,很多人已经不再通过日出日落来调整作息,然而,越来越多的人通过“自然疗法”来调节身体,如通过冥想、瑜伽等方式恢复身体的自然节奏。夏至的养生思想,依然在现代人生活中发挥着不可忽视的作用。

这一切都表明,无论是古人还是现代人,夏至这一节气所蕴含的养生智慧,早已跨越了时代的界限,成为了一种跨越千年的健康理念。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证合适吗 今日登记领证是好日子吗?

- 姓韩叫什么名字好 姓韩的女孩天真无邪的名字

- 2025年农历四月十七搬家趋吉避凶了吗? 搬家入伙是否是好日子?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 入住新居是好日子吗?

- 男孩用卡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年05月11日这日子领证算黄道吉日不? 登记领证行不行?

- 2025年04月21日是否为安门黄道吉日 今日安门吉利吗?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 今天入宅怎么样?

- 2025年05月23日算不算订婚好日子? 订婚结婚能算好日子吗

- 农耕文化中的节日密码:节令与食俗的完美融合

- 2025年农历三月三十是否为开业好日子? 今日开门做生意好吗

- 选日不如择日揭秘黄道吉日的科学依据与实用技巧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气