农历的节庆与天文现象探索

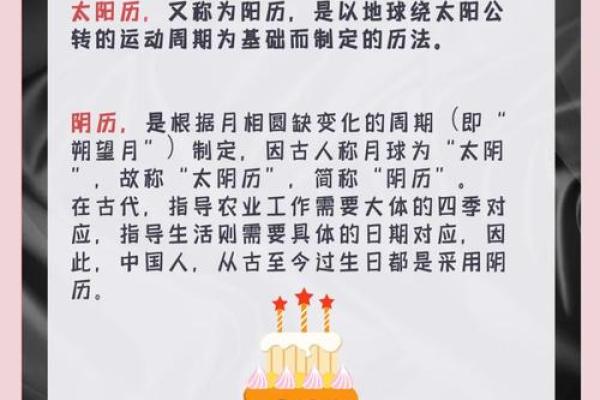

农历的节庆与天文现象一直紧密相连,许多节日的起源都与农耕社会的生产生活以及天文现象息息相关。从古代的祭天活动到现代的家庭团圆,节庆的形式与内涵随着时间的推移逐渐丰富多彩,且每个节日都有独特的背景和深刻的文化意义。本文将探讨农历的两个历史节庆案例以及它们与天文现象的关联,最终结合现代社会的传承与发展。

春节与天文现象的联系

春节是农历中最为盛大的节日,它不仅是新一年的开始,也是祭祀祖先和庆祝丰收的重要时刻。春节的日期通常在每年的冬季和春季交替之际,而这一时节正好与天文学中的冬至和春分有关。冬至时,太阳直射地球南半球,白昼最短,黑夜最长,这一天被认为是阴阳交替、天地转变的重要节点。春节作为冬至之后的第一个节日,寓意着新一轮生命的复苏与希望。

春节的许多传统习俗,如除夕夜的团圆饭、贴春联、放鞭炮,均有着深厚的天文和农耕背景。除夕夜是农历年的最后一夜,家家户户的团圆饭象征着对过去一年的告别和对未来一年的期盼。放鞭炮的习俗则源自古代驱邪的信仰,利用火光和响声来驱赶冬季的阴霾,迎接春天的阳光与生机。而贴春联的行为也与农耕文化的祝福有关,春联中常有“福”、“春”等字,象征着新的一年丰收、安康和顺利。

中秋节与月亮的传统习俗

中秋节是另一大与天文现象紧密相关的节日。每年农历八月十五日,正值秋季,月亮最为圆满,象征着团圆和丰收。根据古代的天文观测,月亮在这个时节离地球最近,且光辉最为明亮,因此中秋节也成为了古人祭月的日子。中秋节的起源与农耕文化中的丰收有着直接的联系,古人认为在这个时节,月亮的圆满象征着丰收的季节和家族的团圆。

在传统习俗方面,吃月饼是中秋节的重要活动之一。月饼的圆形象征着团圆,寓意着家人团聚,月饼的制作与分享也成为了家族成员之间传递祝福的方式。此外,赏月也是中秋节不可或缺的传统习俗之一。人们在这一夜仰望圆月,品茶吃月饼,借此来表达对家人、亲友的思念与祝福。这一习俗的背后,不仅有农耕社会对月亮的崇拜,还蕴含着人们对美好生活的向往。

春节与天文现象的持续影响

随着时代的发展,现代社会对传统节庆的传承方式发生了变化,但节庆与天文现象之间的联系依然未曾改变。特别是在春节期间,现代的家庭聚会和娱乐活动仍然延续着古代的传统。尽管如今人们不再以农业为主,但春节的传统习俗依然深深植根于人们的心中,成为了对家族团结和新年祝福的象征。

现代科技的发展使得人们更加重视天文现象的科学价值。如今,许多城市在春节期间举办天文观测活动,邀请公众观赏星空和月亮,借此让更多的人了解天文科学。与此同时,春节的放鞭炮习俗逐渐受到环保意识的影响,一些地方通过创新的方式,如烟花表演和无人机灯光秀,来替代传统的鞭炮,既保留了节庆的热闹气氛,又兼顾了环境保护的需要。这种现代与传统的结合,不仅延续了节庆的文化内涵,也反映了人们在尊重传统的基础上,对天文现象的认识不断深入和更新。

这些传统习俗与天文现象的紧密联系不仅展示了人类历史文化的独特性,也使得节庆不再仅仅是一个时间上的标记,而是与自然界的规律、家庭的团聚、社会的和谐紧密相连。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气