节气变化与养生:如何在寒冷的二月保持健康

二月,寒气仍然肆虐,正是冬季的尾声,但天气的寒冷让人容易感到疲惫和不适。如何在这一时期保持健康,既是古人智慧的体现,也与我们今天的生活息息相关。无论是从农耕的角度,还是从天文的变化来看,二月都在提醒人们要调整身体状态,增强免疫力,避免疾病侵袭。

农耕视角下的二月养生

在古代,二月被视为“立春”后的时节,冬季渐行渐远,但寒冷的气候依然给农耕带来压力。农民在这个时期,要做好春耕的准备,同时也需特别关注养生。立春的到来意味着自然界的气息开始回暖,但二月的寒冷尚未完全消退,人体在此时容易受到外界寒冷的侵害,出现气血不畅的情况。

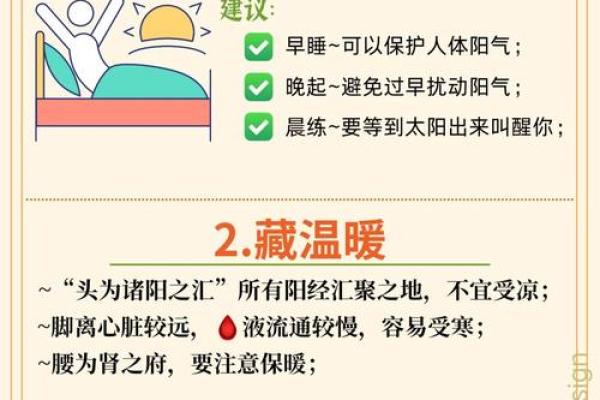

《黄帝内经》曾提到“春三月,早卧早起,与鸡俱兴”。这句话提醒人们,在二月这样的寒冷时节,保持良好的作息非常重要。保持充足的睡眠,有助于提高身体免疫力,调节阴阳,避免寒气入体。与此同时,二月养生的一个重要方面就是“补肾”。冬季寒冷,肾脏功能受到考验,因此适当的滋补肾气,增加营养是必不可少的。此时可以通过食疗来增强身体抵抗力,比如食用黑芝麻、核桃等食物,以滋阴补肾。

天文变化与传统习俗

从天文的变化来看,二月也是“水瓶座”与“双鱼座”的交替期。这个时期,天象变化频繁,气候多变,人体需要特别注意调节身体的阴阳平衡。古人根据天象变化,形成了许多与季节相适应的生活习惯。二月的饮食习惯上,传统上会吃一些具有温补作用的食物,以抵御寒冷,保护脾胃。

在中国传统中,二月有“吃春菜”的习俗,意味着春季的到来。这时,农田里的春菜如小白菜、菠菜等可以采摘,象征着新一轮的农耕开始,同时也是对身体的一种滋养。吃春菜不仅能够获得充足的维生素和矿物质,还能帮助清理体内的寒气,促进消化,增强身体的活力。

历史案例:古人如何养生应对寒冷

在《伤寒论》这本古籍中,有不少关于如何应对寒冷天气的记载。例如,冬季是“阳气闭藏”的时节,寒冷的天气对人体阳气有极大的压迫作用。而二月,作为冬春交替之际,人们通过食疗和药方调整体质,防止寒冷侵入体内。例如,姜汤便是传统的养生食谱之一,姜作为一种温性食材,能够驱寒解表,暖胃散寒,特别适合寒冷的二月食用。

历史上,二月是农民准备春耕的关键时节,也是身体保养的最佳时机。在《本草纲目》里,李时珍提到的“当归”就是常用的滋补药材。二月时节,食用当归炖鸡、当归炖羊肉等,可以补血益气,增强体力。

现代养生与二月健康传承

进入现代,随着科技的发展,我们的生活方式发生了巨大的变化,但二月养生的智慧依然延续至今。如今,人们在寒冷的二月往往依赖空调和暖气来保持温暖,但这种人工加热会导致空气干燥,容易造成身体水分流失,因此补充水分和保持湿润空气变得尤为重要。现代的养生方法强调均衡的饮食、适度的运动和充足的睡眠,二月是一个加强身体免疫力的时机,良好的作息习惯和健康的饮食依然是最有效的防寒措施。

此外,随着对传统文化的重新认识,越来越多的人开始追求中医食疗和草药的自然养生方法,这也是二月养生文化的一种现代传承。许多人开始根据季节变化,选择合适的食材和药材,以适应环境变化,增强身体的自我修复能力。

通过古人的智慧和现代的科学结合,我们不仅能够在寒冷的二月保持健康,还能有效地提升身体的免疫力,为接下来的春天做好准备。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气