端午节的诗意与屈原精神

端午节,是中国历史文化中的重要节日之一,拥有丰富的传统习俗与深厚的文化底蕴。这一天,除了人们习惯性地赛龙舟、吃粽子、挂艾草、饮雄黄酒外,还承载着不为人知的历史与文化意义。端午节与屈原的关系密不可分,节日的起源和习俗也折射出古人对自然与精神的崇敬。

端午节的起源

端午节的起源可以追溯到古代的农耕文化和天文观察。农耕社会中,节令的变化直接影响到农业生产,因此许多节日都与天文现象和自然周期息息相关。端午节正是依据太阳的轨迹和天象的变化而定,通常是在每年农历五月初五,这一天正是夏季的中点,也是太阳最大的一天。从天文角度来看,古人通过观察太阳和星象的变化,设立了这个节日,以此来驱赶邪气、祈求丰收。

从农耕文化的角度来看,五月是农作物生长的关键时期,农民通过祭祀自然神灵,祈求风调雨顺,保证庄稼的丰收。端午节的设立便是在这种文化背景下应运而生,象征着人们对自然的尊重与敬畏,同时也是为了在盛夏来临时,保护身体免受病害。

传统习俗的背后

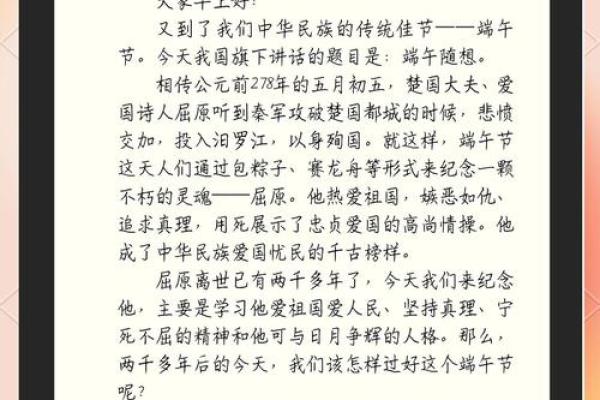

端午节的传统习俗承载着丰富的文化象征。其中最为人熟知的当属赛龙舟和吃粽子。龙舟赛起源于对水神的崇拜,也与屈原的传说密切相关。屈原投江自尽后,当地百姓纷纷划船前往寻找他的尸体,赛龙舟的活动便由此演变而来。赛龙舟不仅仅是为了纪念屈原,更象征着人民团结一心、共同抗争的精神。

粽子则是一种非常传统的食品,原本是为了纪念屈原而制作的。在屈原投江的那一天,人们将粽子投入江中,以免鱼虾伤害屈原的身体。随着时间的推移,粽子的意义逐渐延伸,成为端午节的象征。粽子的形状、口味各异,不同的地方有着不同的制作方法,但其本质上是为了纪念那一位忠诚于国、捧心报国的伟大诗人——屈原。

此外,挂艾草和菖蒲、饮雄黄酒等习俗,都是人们用来驱逐邪气、保健康的手段。在传统信仰中,艾草和菖蒲被认为有驱邪的作用,雄黄酒则被视为可以抵挡毒气、保卫身体的神奇药剂。通过这些传统习俗,端午节展示了古人对自然的掌控与对健康的重视。

屈原精神的传承

屈原不仅是文学史上伟大的诗人,更是一位具有崇高理想与人格力量的政治家。他的作品《离骚》至今被人们传诵不衰,屈原的精神在现代社会中仍然具有深远的影响。屈原的忠诚、坚韧与对国家的深情厚爱,不仅塑造了端午节的精神内涵,也在当代社会中得到了传承。

在现代社会,屈原的精神通过各种形式得以延续。每年的端午节,除了传统的纪念活动外,许多文化活动和文学活动也围绕屈原展开。例如,一些文化机构会举办屈原诗歌朗诵比赛,学校中也会组织学生学习屈原的诗作和思想。这种文化的传承,不仅帮助人们保持对历史的尊重,也让屈原的忠诚与理想继续影响着新一代。

与此同时,现代社会的端午节也成为了人们联络感情、休闲娱乐的重要时刻。赛龙舟、吃粽子等活动虽然有了现代化的形式,但背后的精神和文化依然未变,屈原的理想主义和民族精神得到了新的诠释。无论是传统的文化习俗,还是现代的精神传承,端午节都不断融入新的元素,展现了中国文化的包容性与生命力。

端午节不仅仅是一个纪念屈原的节日,它承载着丰富的历史、文化和精神,代表着中国人民对自然、对生命、对文化的敬畏与传承。从远古的农耕祭祀到今天的全民庆祝,端午节见证了中国文化的传承与发展,屈原的精神依旧在这片土地上熠熠生辉。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气