春秋节气与传统农耕节令的深刻联系

春秋节气与传统农耕节令有着深刻的历史渊源,它们不仅关乎天文变化,更与古代农业社会的生产活动密切相关。从远古时期的农业耕作,到今天的民间节庆,春秋节气在中国传统文化中扮演了不可或缺的角色。通过这些节气,古人调节作息、安排生产,进而形成了丰富的节令文化和独特的民俗活动。

春秋节气的天文与农耕起源

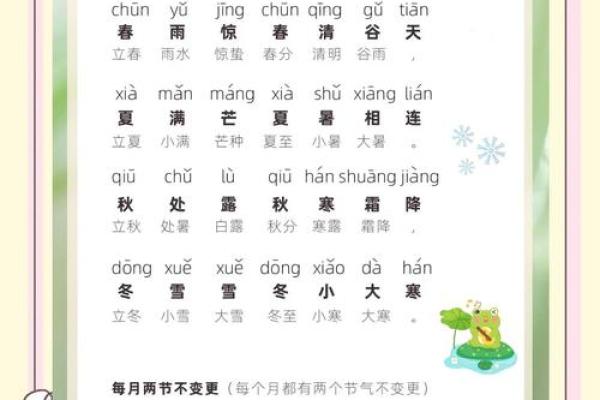

春秋节气的划分源于天文观察。春季从立春开始,秋季则从立秋进入,这些节气不仅反映了太阳在黄道带的运动轨迹,也直接影响了农业生产。立春标志着春耕的开始,农民根据此时的气候特征,决定播种的时机。而立秋则标志着秋收的前奏,是收获季节的开端。每个节气的变化都与气候的转折息息相关,正是这些节气划分帮助农民准确掌握最佳的耕作和收获时机,进而提高了农业的产量。

春秋节气中的传统习俗

春秋节气不仅仅是农耕生产的标志,它们也催生了许多传统习俗。在春季,尤其是立春,民间有“打春牛”的习俗。这一活动源自古代农业社会,象征着对春天的迎接,寓意着新一年的农业丰收。人们用象征春牛的泥塑或木牛进行象征性的“打春”,寓意驱除寒冷,迎接春暖花开的季节。而在秋季,尤其是秋分节气,传统上有“祭月”的活动,民众会在中秋时节祭拜月神,祈求丰收与家庭团圆。这些活动不仅是对自然变化的反应,也体现了人们对天时地利的尊重,彰显了人类在自然面前的谦卑与敬畏。

周代的节令与农耕

周代时期,节令文化的形成和发展与农业生产息息相关。在这一时期,立春和立秋作为重要的节气,被赋予了极高的地位。周朝的农耕活动严格遵循节气规律,王朝的历法将春秋季节与农业活动紧密结合。例如,《周礼》中有明确的记载,立春时节,百官必须举行春耕仪式,祭天、祈福、驱寒,确保农作物的顺利生长。这些仪式体现了天人合一的思想,即自然界的变化直接影响着农业的生产成果。

汉代的农耕与节令

汉代时期,农耕的规模扩大,农业生产变得更加复杂。汉朝的节令活动更加注重与农业生产的结合,尤其是在春秋季节。汉代的《农书》中提到,立春后,必须开始播种春麦,立秋后则要准备秋收。此时,皇帝还会主持“大典”,举行祭天仪式,祈求农作物的丰收。汉代的节令不仅体现在生产上,还在文化中表现得淋漓尽致,例如,中秋时节的“月亮祭祀”成为了文化传承的重要一环。

春秋节气与民间活动

随着社会的发展,春秋节气的农耕功能逐渐淡化,但它们在现代社会的传承却依然存在。尤其是在城市化进程中,很多传统的节气活动仍然被广泛保留。例如,立春时节的“打春牛”已不再局限于农村,而成为了许多地方的民间活动。在秋天,中秋节的月饼文化和祭月习俗也成为了现代节庆的重要组成部分。虽然如今的节气活动更侧重于文化和情感的表达,但它们依旧保持着与农耕节令的紧密联系。

春秋节气作为中国传统文化的核心组成部分,不仅仅关乎农业生产,也反映了人与自然的和谐关系。在历史的长河中,这些节气逐渐融入人们的日常生活中,成为了一个个传统习俗的载体,传承至今。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气