秋分时节的农耕经验与节气养生

秋风送爽,日渐收敛的气候让人感受到一年中最宜人的季节之一。秋分时节自古以来便是农耕与养生的关键节点,兼具天文与农事的意义,成为许多传统习俗的依托。在这一时期,气温逐渐降低,昼夜等长,如何根据自然的变化调整作息与生活方式,成为人们传承已久的智慧。

农耕经验的起源与实践

秋分是太阳直射赤道的时刻,昼夜平衡,代表着夏季的结束与秋季的到来。在农耕社会中,这一时节是确保丰收的重要节点。秋分后,气温逐渐下降,农作物进入成熟期。此时,农民需要抓住有利的气候条件,加快收割与存储工作,尤其是稻谷、玉米等农作物。根据《周礼》记载,秋分前后正是“稼穑之时”,意味着农民不仅要忙于秋收,还要为冬季的储备工作做准备。

历史上,秋分节气常伴随大规模的秋收活动。在北方,农民会利用秋分的气候,进行大规模的果树修剪与土地改良,确保来年春季的农作物能在良好的土壤中生长。而在南方,水稻的收割则成为最为重要的任务之一,收割后的稻谷会经过脱粒、晾晒,确保粮食的质量和储存的安全。

传统习俗与节气养生

秋分节气不仅是农耕的关键时刻,也在人们的日常生活中形成了独特的习俗。随着气候变化,人体的代谢功能也会发生调整。因此,秋分时节的饮食与生活方式讲求“养收藏”,即顺应自然节令调整作息、饮食,达到保健的效果。

《黄帝内经》曾提到“秋冬养阴”,强调秋分时节应注重滋养身体的阴液,避免过度消耗。秋天是干燥的季节,人们常食用一些润肺、养阴的食物,如梨、蜂蜜、白菊花等,帮助身体保持适度的湿润。此外,秋分时节还适宜增加富含蛋白质与维生素的食物,以增强体力与免疫力。

传统上,秋分时节人们有祭月、赏月的习俗,秋高气爽,月亮最为圆满。自古中秋节便与秋分有着紧密联系,祭月仪式成为人们与自然沟通的方式之一。人们通过祭月,祈愿五谷丰登,家庭安康。

唐代的秋分祭月活动

在唐代,秋分节气正值丰收之际,因此当时的皇宫与百姓会举行盛大的秋分祭月活动。《大元大一统志》记载,唐朝的秋分祭月活动,通常安排在宫中举办,旨在感恩月亮与自然力量的恩赐。宫廷内外的人们穿上节日的盛装,举行礼仪,焚香祈福,祈求来年农作物的丰收和国家的安宁。这种活动不仅体现了古人对自然天象的崇敬,也反映了他们注重节令养生的智慧。

宋代的秋分食疗法

宋代的医学经典《太和本草》中提到秋分时节应注重“润燥”,因此秋分后的饮食习惯有很多食疗的方法。比如,秋分后常食用百合、银耳、龙眼等滋补食材,以抵御干燥的气候对人体带来的不良影响。此外,秋分时节也适宜食用温补食物,如桂圆、红枣、山药等,这些食材有助于养肺、滋阴、增强体质。宋代人对食疗的重视,进一步反映了节令养生的深厚文化底蕴。

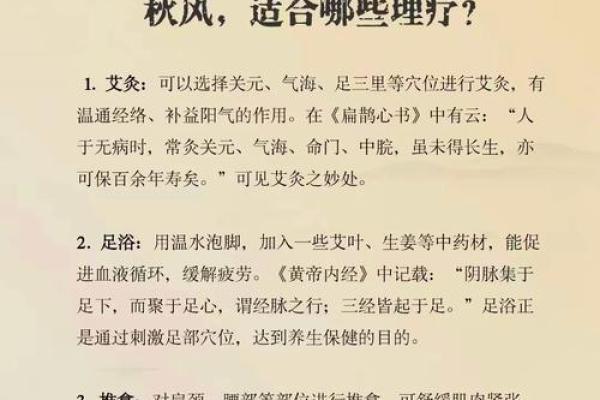

秋分时节的养生与休闲

在现代,秋分时节依然是养生的一个重要节点。随着社会节奏的加快,人们越来越重视生活质量与健康。许多养生馆、传统医学诊所会结合秋分时节推出专门的养生调理方案,诸如推拿、药浴、食疗等。此外,秋分时节也是进行户外活动的最佳时机,适度的运动如登山、跑步等有助于增强体质、促进血液循环。

现代人也继续传承着祭月的习俗,尤其在都市中,月亮的象征意义更多地转化为人们对生活的期许和对家人的祝福。通过品尝月饼、与家人团聚,现代社会依然能够感受到秋分节气中的文化魅力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气