端午节吃水饺的历史渊源与节令美食

端午节作为中国传统节日之一,承载着丰富的历史与文化内涵。每年农历五月初五,家家户户都会举行一系列庆祝活动,其中,食用水饺成为许多人特别喜爱的传统习俗之一。水饺作为一种包裹着美好寓意的食物,早已成为了端午节餐桌上的主角,带着深厚的历史背景和浓郁的节令气息。

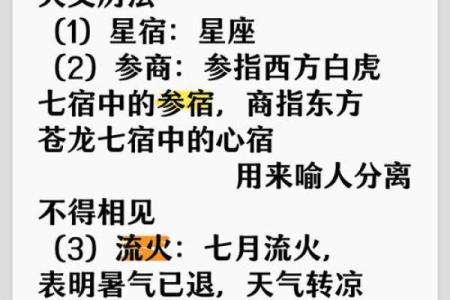

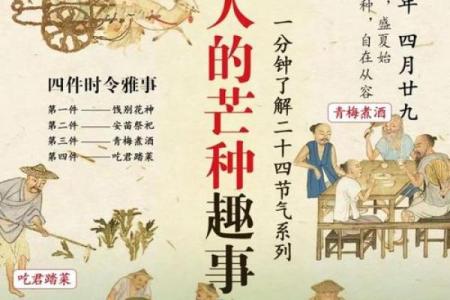

起源:农耕与天文的交织

端午节的起源至今尚无统一定论,但有着深厚的农耕文化与天文观念联系。古代中国是一个以农业为主的国家,而五月初五恰逢农忙季节,农民通过祭祀活动,祈求五谷丰登,消灾避邪。水饺作为这一节令的重要食物之一,不仅是餐桌上的美味,更蕴含着人们对丰收的期盼和对健康的祝愿。

从天文角度来看,五月初五是夏季的开始,气候炎热,流行病多发,古人认为此时病菌容易蔓延,因此通过食用有“保健”寓意的食物来增强身体免疫力,水饺作为一种多样化的食物,它能用丰富的食材搭配,既满足口腹之欲,也能提高身体的抵抗力。

传统习俗:饮食与活动的结合

端午节的传统习俗除了赛龙舟、佩香囊、挂艾草等活动外,食用水饺也是极具特色的一部分。古人认为,在端午节食用水饺可以辟邪驱鬼,保平安。在一些地方,水饺不仅是节日饮食的一部分,还成为家族团圆的象征。每到这一天,家人齐聚一堂,一起包水饺、煮水饺,不仅能共享天伦之乐,也能为来年祈求丰收与幸福。

在传统的包水饺过程中,人们往往会将一些吉祥的物品藏入水饺中,如五谷杂粮、硬币等,寓意着祝愿来年事事顺利,家庭幸福。更有趣的是,一些地方的端午节食饺子中,流行将枸杞、红枣、桂圆等养生食材加入其中,不仅提升了水饺的口感,也赋予了节令饮食更深的健康意义。

司马迁的《史记》记载

《史记》作为中国古代历史学的经典之作,其中关于端午节的记载也为我们提供了重要的历史线索。在这本书中,司马迁提到了屈原的投江自尽,以及后人为了纪念这位伟大的诗人,举办一系列仪式,包括投放粽子与食用水饺等传统习俗。通过这一记载,可以看出端午节与水饺的关系早已存在,并且成为了节令食俗的一部分。

明清时期的端午节饮食文化

到了明清时期,端午节的饮食文化更加丰富多彩,不仅仅局限于粽子,水饺也成为了重要的传统食品之一。据《明清饮食志》记载,在这些时期,人们习惯在端午节食用水饺,并且水饺的品种多样,形式各异。从这一历史案例来看,水饺的流行不仅是在民间广泛传播,也被社会各阶层所接受和喜爱。

传统与创新的融合

进入现代社会,虽然生活节奏日益加快,但端午节吃水饺的传统习俗依然在许多家庭中得以传承。现在的人们在制作水饺时,不仅保持传统的做法,还加入了创新元素。比如,选择更加健康的食材,如全麦面粉、无添加剂的肉类,甚至为注重健康的年轻人设计了低脂、素食水饺。水饺的口味从传统的猪肉、牛肉到如今的三文鱼、蔬菜,种类日益丰富,成为人们传递祝福和分享欢乐的重要载体。

现代的端午节食水饺,不仅仅是食物的享受,更是对传统文化的继承与创新。随着人们饮食观念的变化,水饺的意义早已超越了单纯的食物,更成为了家庭亲情与节令风情的表达。

通过对端午节吃水饺的历史渊源与节令美食的解析,我们不仅能了解传统节日背后的文化根源,也能感受到人们对美好生活的追求和对家人亲情的珍视。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日乔迁可不可以? 入新宅算不算好日子?

- 2025年04月27日是否适宜开业? 开张是否合适宜?

- 2019搬家吉日揭秘:这些日子竟藏着搬家黄金期,你错过了吗?

- 2025年农历四月廿一装修符不符合黄道吉日 适合装潢吗?

- 揭秘农历一月二十四:春节前的神秘传统习俗

- 10月1日黄道吉日大猜想:这一天,你的运势有何特殊之处?

- 月字女孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 2025年农历四月十四领证日子有没有选对? 今天登记结婚行不行

- 乾字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 端午节吃水饺的历史渊源与节令美食

- 2025年农历四月廿六订婚是良辰吉时吗? 今日定下婚约能算好日子吗

- 2025年04月28日是否宜提车? 今日买新车合适吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气