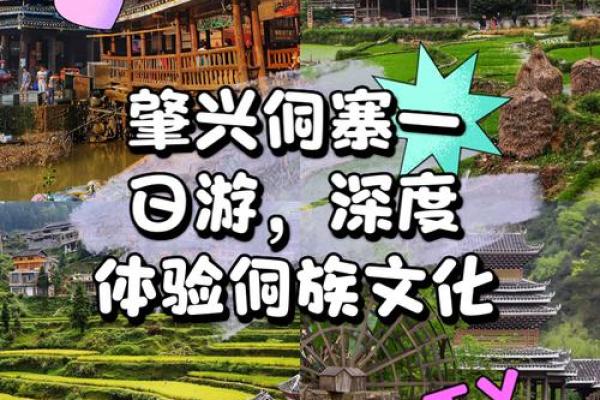

体验侗族节日背后的自然与文化崇拜

侗族文化源远流长,历经数百年沉淀,其节日不仅体现了侗族人民对自然的崇拜,还承载着丰富的历史和文化内涵。侗族节日背后的自然与文化崇拜,通过独特的传统习俗和节庆活动,展现了这一民族对土地、天文、四季的敬畏与感恩。

一、侗族节日的起源与农耕文化

侗族的节日与农耕文化密切相关,很多节日活动都源于农业生产的节令变化。例如,侗族的“苗年”节庆活动就直接与播种、收获等农业周期相关联。侗族人民通过这些节日,表达对大自然和神灵的敬仰。古老的典籍如《侗族志》中提到,侗族的农耕节日往往起源于祭祀神灵与天地的活动,尤其是对土地神和祖先的祭祀,体现了侗族人的天人合一思想。

通过农耕与天文的结合,侗族节日往往在春秋季节举行,恰逢农耕最为关键的时节。农耕不仅仅是生存的需要,更是与大自然的节律密切联系。侗族人通过祭拜大地母亲和农神,祈求来年丰收,这些活动往往伴随舞蹈、歌唱等富有象征意义的文化活动,展现了侗族对自然的敬畏与感恩。

二、侗族节日的传统习俗与文化活动

侗族节日中的饮食和活动是节庆不可或缺的组成部分,既是对自然的尊重,也是文化认同的体现。在侗族传统节日中,食物扮演着极为重要的角色。以“侗年节”为例,传统的侗族节日餐点包括粽子、米酒等,食物不仅仅是生活的需求,更象征着对自然馈赠的感谢。每年侗族人都会亲手制作粽子,祭祀土地神和祖先,以此表达对土地的感恩。

此外,侗族节日中的传统活动,特别是舞蹈和歌唱,承载着丰富的文化内涵。侗族的“侗族大歌”以其和谐的旋律和丰富的节奏感,成为侗族节庆中的亮点。大歌不仅仅是一种艺术表现形式,更是侗族人精神世界的传达。通过歌声,侗族人民传递着他们对自然、祖先和神灵的崇拜。

三、历史案例:侗族节日与天文观念

侗族节日与天文观念的紧密联系可以从历史中找到很多实例。一个经典的案例是侗族的“火把节”。这个节日的由来与天文现象息息相关。侗族人通过观察天象变化,发现太阳和星座的规律,并将这些天文现象与农业活动结合起来,形成了独特的节日庆典。每年夏至附近,侗族人会点燃火把,举行祭火仪式,象征着太阳的力量和丰收的希望。根据《侗族天文志》记载,侗族人通过这些天文观察,不仅了解了季节变换的规律,还形成了与自然和宇宙的和谐关系。

四、侗族节日的文化传递

现代社会中,侗族节日的传统文化依然在当地社区中得到了有效的传承和发展。特别是在侗族村寨,节日的庆典活动不仅仅是传统的延续,更融入了现代元素。如今,侗族节日如“侗年节”和“火把节”等,不仅在村落中得到庆祝,还吸引了大量游客和文化爱好者参与,成为展示侗族文化的重要平台。

在现代传承过程中,侗族节日的精神和活动逐渐融入到了地方旅游文化和民族团结的宣传中。许多年轻人通过参与这些活动,既能感受到传统文化的魅力,也能理解其中蕴含的自然与文化崇拜。这种文化的传承不仅保留了侗族的传统习俗,还使其在现代社会中焕发新的生命力。

侗族节日的背后,承载着深厚的自然与文化崇拜,这种文化不仅仅是对过去的追溯,更是对未来的延续。

起名大全

最近更新

- 方字男孩名字:从流行语看寓意的时代化演绎

- 2025年04月21日是否是安门吉日 今日安门好吗

- 2025年农历三月三十开业是否是黄道吉日 开业合不合适?

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日吗? 今日安装大门好吗

- 长字女孩名字:从心理学角度看寓意的积极暗示

- 2025年农历四月十四领证趋吉避凶了吗? 领证结婚行吗?

- 2025年05月23日订婚是黄道吉日不? 今日定下亲事好吗

- 属兔的2025年10月18日整手足甲吉利吗

- 2025年农历四月初三结婚能算好日子吗 办喜事吉日指南

- 属兔的2025年10月18日适合看望病人吗

- 属兔的2025年10月18日出行日子好吗

- 属兔的2025年10月18日是不是钓鱼最合适的日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气