十月丰收与祭祖:农耕文化中的节日风情

十月的秋风送爽,万物丰盈。对于农耕文化深厚的中国而言,这个季节代表着一年一度的丰收与祭祖时刻。传统节日的习俗与农耕活动紧密相连,体现了天人合一的理念和对自然循环的尊重。

农耕与天文的联系

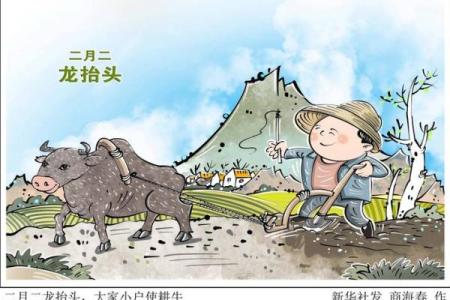

农耕文明的起源,离不开天文的影响。十月,作为秋收的时节,农民在忙碌的田间劳作时,早已将天文的变化融入日常生活。古人通过观察星象、太阳的变化,确定播种和收获的最佳时机。而这时,正是“秋分”之后,白昼与黑夜的时间逐渐平衡,天气转凉,昼短夜长,农作物的成熟也进入高峰。

中国古代的天文知识与农耕活动息息相关。农民根据“节令”来规划播种和收割时机,确保每一季的作物能够适时生长、丰盈。十月丰收的景象,便是这些古老智慧的结果。尤其是《易经》中提到的“天时不如地利,地利不如人和”,正是这一季节农耕与天文相辅相成的体现。

传统习俗中的饮食与活动

在这片丰收的田野上,传统节日的饮食和活动充满了意义。丰收节日是对先祖的感恩,也是对未来的期望。这个时节,人们不仅会举行祭祖活动,表达对祖先的崇敬,同时也通过特定的节令食物来祈求来年的丰收和家族的安康。

例如,祭祖时常见的食物如“祭祀粿”或“丰收果实”,都承载了丰富的文化寓意。这些食物通常包含五谷、五果,象征着五福临门、五谷丰登。与此同时,祭祖活动往往伴随着盛大的舞龙舞狮、庙会等庆典,形式丰富多样,反映出人们对丰收的庆祝和对祖先恩德的追思。

除了食物和活动,农民在这时也会举行祈丰收仪式,借此祈求天神庇佑,确保来年农业生产顺利。这种仪式不仅仅是祭祀,更是人们通过仪式感表达对自然、对祖先以及对未来的敬畏。

历史中的两例案例

在历史长河中,十月的丰收与祭祖活动多次出现在典籍记载中。一个典型的例子便是《左传》中的秋收故事。春秋时期,周景王为了庆祝丰收,举办了盛大的祭祀活动,向祖先报捷,并祈求国家风调雨顺,五谷丰登。该事件不仅体现了丰收的物质意义,更承载了政治和文化的双重价值。

另一例则来自唐代的“重阳节”,它与十月的农事活动有着深厚的联系。重阳节本是与秋季收获和祭祖活动密切相关的节日。唐朝时期,重阳节更是成为了国民普遍参与的盛大节庆,唐诗中对“重阳”的记载层出不穷。唐代的皇帝和百姓都会在这一日进行祭祀活动,体现了人们对农业丰收和祖先的尊敬。

现代的传承与变革

进入现代,尽管农业的生产方式发生了翻天覆地的变化,但传统的节庆习俗依然得以传承。许多地区保留了十月祭祖的活动,并将其与现代的社交、文化庆典相结合。例如,一些地方的丰收节已经不单单是一个农业节庆,它成为了文化交流的窗口。无论是乡村的农民,还是城市的年轻人,都会参与到这种传统中,体验农耕文化的魅力。

现代社会,随着科技的进步和城市化的推进,传统的祭祖活动也在形式上有所变化。原本的农田祭祀逐渐移到城市的广场上,祭品和活动内容也更注重环保和简化。然而,祭祖的核心精神——感恩与传承,依然在每年秋季的庆典中得到体现。

总的来说,十月丰收与祭祖这一传统节日,贯穿了中国几千年的农耕文化。它不仅是对大自然的崇敬,也体现了人与人、人与自然之间的和谐共生。在现代社会中,这一传统依旧深深植根于人们的生活中,成为连接过去与未来的桥梁。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气