农历新年的季节节令转换与民俗习惯

农历新年的到来标志着中国传统文化中一个重要的季节和节令转换。这个节令的变化,不仅与自然界的季节变化紧密相连,还深刻影响着人们的生活方式和民俗习惯。农历新年所承载的不仅是历史的传承,也折射了古人对自然与社会的认知,以及与农耕生活的紧密联系。

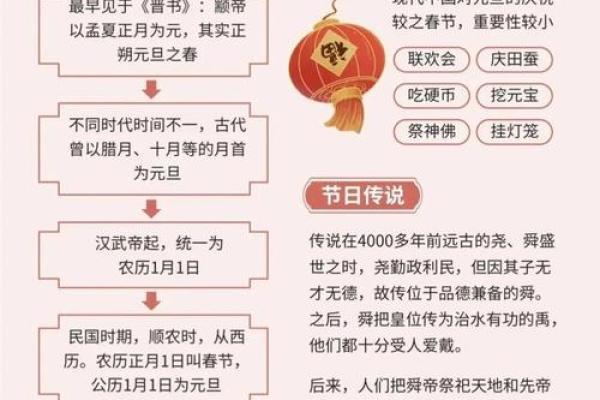

起源:农耕与天文的交织

农历新年的日期并非固定,而是根据农历的“冬至”之后的第二个新月来决定的,这与天文现象密切相关。中国古代农耕社会的节令变化,与自然界的气候、日照周期及节气的变化息息相关。农历新年作为一个冬春交替的节令,其重要性体现在农耕社会的“春耕”即将开始的时刻。在这一时段,农民们要通过祭祀、祈愿等方式向神灵祈求丰收,以保障新一年的顺利开端。

例如,《周礼》一书中记载,古人对节令的划分极为重视,认为天文、气候的变化直接影响着农作物的生长,农业活动的顺利与否关乎整个社会的稳定和发展。因此,春节不仅仅是一个庆祝的节日,更是一种祈求丰收的仪式,寓意着辞旧迎新,迎接新的一轮农耕周期。

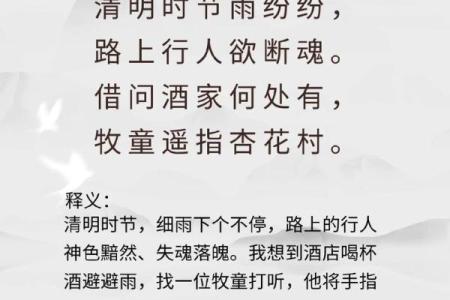

传统习俗:饮食与活动的文化传承

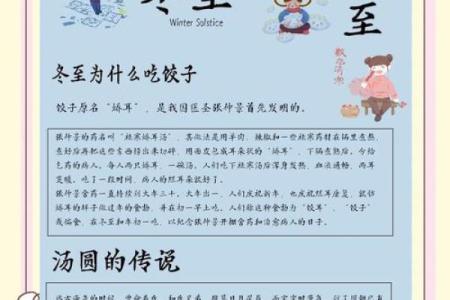

在传统习俗中,农历新年无疑是一个大团圆的节日,家家户户都会举行丰盛的年夜饭,以迎接新年的到来。年夜饭的食物种类丰富,不仅有着丰富的口味,更象征着富贵与好运。最具代表性的如饺子,它不仅象征着财富,也与“交子”(即交换旧钱与新钱)有关。吃饺子成为了春节期间一项重要的传统活动,许多地方还会在饺子里包上硬币,寓意着新的一年富贵来临。

与此同时,春节期间的各类民俗活动也充满了丰富的象征意义。放鞭炮、舞龙舞狮、拜年等活动,均与古代人类对自然力量的敬畏和对新的一年祈福的愿望密切相关。《礼记》中提到的“岁终大祭”便是祭祀神灵的传统,而这一习俗在春节期间得到了极大的延续。人们通过这些活动,祈求消灾祈福、保平安,象征着辞旧迎新的美好愿望。

历史案例:两则典籍中的春节

首先来看《史记》中的记载。汉朝时期,春节被视为最重要的节日之一。根据《史记·五帝本纪》的记载,汉武帝时期,春节的庆祝活动开始逐渐成型,并且与天文、气象的变化密切相关。那时,春节的节令变化直接关系到国家的农业生产与社会的安定,皇帝会在春节期间举行祭天大典,表达对自然的敬畏和对丰收的祈愿。这种祭天的活动延续至今,成为许多地方春节习俗的一部分。

另一个历史案例来自《红楼梦》。这部小说中,春节的庆祝活动被描写得生动而细腻,尤其是贾府的年夜饭和庆祝仪式,展现了上层社会如何在春节期间通过豪华的宴会、精致的礼物与盛大的活动来表达对新年的期盼。这些活动不仅仅是对家族繁荣的象征,也反映了古代贵族对于节令变化的高度关注。

春节的当代变迁

随着时代的变迁,春节的庆祝方式逐渐融合了现代社会的特点。然而,传统的习俗仍然深刻影响着现代人的生活。今天,春节的饮食习惯依然离不开年夜饭,家庭团聚仍然是最重要的活动之一。尽管现代社会节奏加快,许多人选择外出旅游或度假,但春节期间的家庭团圆依旧成为不可或缺的传统。

此外,现代的春节习俗也有了新的变革。例如,电子红包的流行替代了传统的红包,现代科技在春节的传播和庆祝中起到了积极作用,增强了节日的互动性。尽管如此,春节作为一个融合了农耕文化、天文知识和民俗活动的节日,依旧保留了许多传统的元素,成为中国文化中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

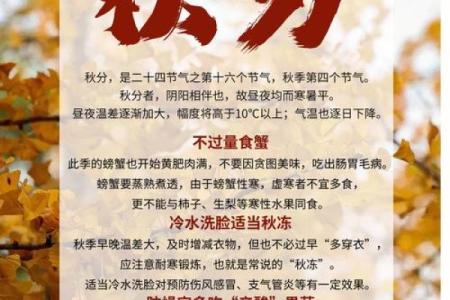

- 节气