清明时节雨纷纷,诗词抒发思乡情

清明节的起源与历史背景

清明节是中国传统的重要节日之一,最早起源于先秦时期的寒食节,它与农耕文明息息相关。清明节通常落在每年的4月4日或5日,是春季最重要的节令之一。此时正是春暖花开、万物复苏的时节,古人认为清明时节正是进行祭祖扫墓、缅怀先人的最佳时机。而这一习俗,起源于我国古代的农耕文化。在农耕社会中,春季是播种季节,农民们会在清明前后祭拜祖先,祈求风调雨顺、五谷丰登。这种祭祖的行为,也是对天地、先人的敬畏和感恩。

据《礼记》记载,清明节原为寒食节的后继,寒食节源于晋国国君晋景公的忠臣介子推的故事。介子推在国君陷入困境时,割肉奉君,最终为了忠诚殉国。为了纪念他,晋国百姓开始在每年寒食节不生火,吃冷食,并且扫墓祭奠。随着时间的推移,寒食节与清明节逐渐融合,形成了如今的清明祭祀活动。

清明时节的传统习俗

清明节有着丰富的传统习俗,最为人熟知的便是扫墓祭祖和踏青。扫墓祭祖是对逝去亲人的追思与缅怀。人们会携带鲜花、纸钱、酒食等祭品前往祖先的墓地,扫除杂草,清洁墓碑,以示尊敬。在这一过程中,焚香、烧纸钱的仪式表达了对逝去亲人的怀念,同时也是对先人恩德的感恩。

此外,踏青是清明时节的另一项重要活动。在古人看来,清明时节气候宜人,正是出门踏青、游玩放松的最佳时机。踏青不仅能享受大自然的美景,还能舒展身心,远离城市的喧嚣。这一习俗至今依然保留,许多人在清明节期间会去郊外游玩,享受春天的气息。

传统文化中的诗词情怀

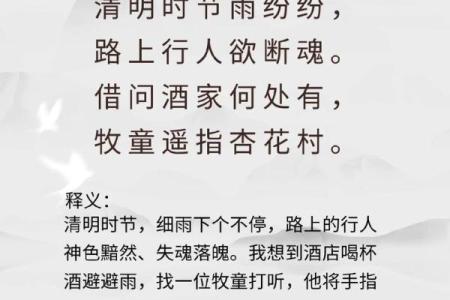

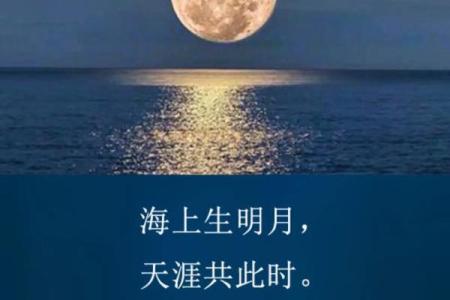

自古以来,清明节不仅是祭祖扫墓的时刻,还是文人抒发乡愁和哀思的时刻。唐代诗人杜牧的《清明》便是极具代表性的诗作:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”这首诗描绘了清明时节的阴雨天气和游子内心的孤独与悲伤。杜牧以清明节的雨景为背景,传递出深切的乡愁,表现了人在异乡时的思乡情感。诗中的“路上行人欲断魂”更是深入人心,勾画出人们在清明时节,面临生死别离,产生的情感波动。

类似的情感也在宋代陆游的《示儿》一诗中得到了体现。他写道:“死去元知万事空,但悲不见九州同。”陆游通过这首诗表达了对祖国的思念与不舍之情,传达出深深的家国情怀。无论是杜牧还是陆游,他们通过诗词传递的思乡之情和对先人的怀念,正是清明节所承载的深厚文化内涵的体现。

现代社会中的清明节传承

随着时代的变迁,现代社会对清明节的传承也在不断发展。尽管现代人不再像古人那样依赖传统的农耕活动,但清明节的文化意义依旧深远。如今,许多家庭依然坚持扫墓祭祖,特别是在城市化进程加速的背景下,祭扫活动的意义更加凸显。现代人通过手机APP预约祭扫、线上献花等方式,结合现代科技,使得祭祀活动更加便捷,也让更多的人能够远程参与其中。

此外,清明节的“踏青”习俗也被广泛继承。在都市中,人们选择在假期里与亲朋好友一起外出郊游,享受大自然的宁静与美丽,这种活动不仅有助于缓解压力,也是亲情、友情的象征。许多人选择在清明节期间举行家庭聚会,既是缅怀逝者的方式,也是增强家庭成员之间联系的时机。

通过这些现代传承,我们看到清明节不仅是对历史和传统的延续,也是对现代生活方式的一种融合与创新。无论形式如何变化,清明节始终承载着浓厚的文化情感,让每个人都能在这个时刻感受到家族、祖国与自然的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气