重阳节:天文视角下的重阳节与老年养生

重阳节,作为中国传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和历史传承。每年的农历九月初九,随着秋意渐浓,这一天不仅是对祖先的祭祀与纪念,更与天文、农耕和老年人的养生息息相关。从天文视角来看,重阳节的起源与古人对天象的观察密切相关。而从传统习俗出发,这一节日又融入了丰富的饮食文化与活动安排,旨在提升老年人的身心健康。

天文与农耕的结合:重阳节的起源

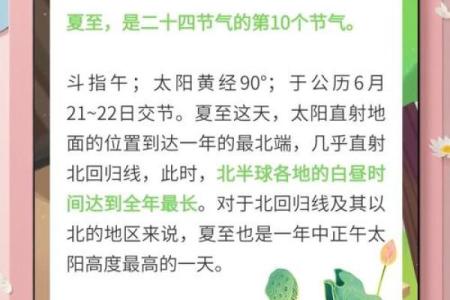

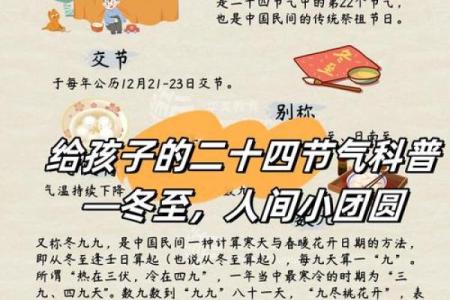

重阳节的起源可以追溯到古代农耕社会,特别是与中国古人的天文观测密切相关。根据天文学的理论,农历九月初九正值秋季,天地气候变化大,阳气逐渐衰退,阴气渐生。在古代人们的理解中,这个时候“阳气”之强最为重要,而“阳”代表着生机与活力,因此,九月初九被视作“阳气最旺”的时刻。这个天象变化,促使人们通过祭祀、祈福等仪式来增强自身的活力和健康,从而祈求长寿与好运。

通过这些天文观测,古人发觉秋季是万物收获的季节,特定的天文现象也意味着人类生活节奏的变化。因此,重阳节不只是一个单纯的节日,它还是一种对天地自然变化的响应,深刻体现了古人通过天文与农耕的智慧进行生活调节的思想。

重阳节传统习俗:饮食与活动

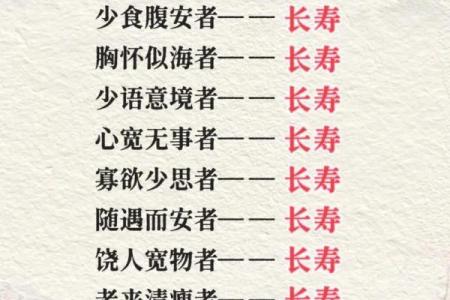

随着时代的发展,重阳节的传统习俗逐渐丰富,尤其是在饮食和活动上,展现了对老年人健康的关怀。从饮食上讲,重阳节有着浓厚的“菊花”文化。古人认为,菊花具有药用价值,能够清热解毒,驱寒强身。重阳节时,人们会制作菊花酒、菊花饼等,既是美味的食物,又承载着健身养生的意义。此外,重阳节还有食用“重阳糕”的习俗,通常是用糯米做成的糕点,象征着步步高升和长寿。重阳糕的寓意中,蕴含了“健康、长寿”的期望。

此外,重阳节的活动中,登高也是一项重要习俗。登高远望,不仅能享受大自然的美景,还能增强体质。古人认为,登高有助于驱散体内的湿气与阴寒,增强身体的阳气,有益于老年人健康。每年这个时节,很多家庭都会安排老年人登高,或是参加社区组织的爬山活动,倡导一种积极的生活态度与健康的生活方式。

唐代的重阳节

在唐代,重阳节的文化内涵逐渐成熟,并成为了宫廷中的重要节日之一。唐代诗人王维便有诗作《九月九日忆山东兄弟》,诗中表达了他在重阳节期间的思乡之情,并通过此节日寄托自己对老年人的思念。在那个时代,重阳节不仅仅是秋季的一个标志性节日,也逐步形成了特定的饮食和活动习惯,彰显了节日的传统意义。

宋代的重阳节

宋代时,重阳节的习俗进一步发展,尤其是在民间,重阳节成为了广泛的社交与文化活动日。宋代的宫廷和百姓都习惯在重阳节当天举行盛大的宴会,享用重阳糕、菊花酒等美食,同时还举行诗词吟咏、书画展览等文化活动。通过这些活动,不仅增强了节日的文化氛围,还进一步加深了人们对老年人健康的关注与传统养生观念的传承。

重阳节的当代意义

进入现代,重阳节不仅仅是一个传统节日,更是对老年人群体关爱的表现。各地政府和社会组织会在这一天组织各种健康活动,如免费体检、讲座、老年人健康讲座等,以此鼓励老年人关注身体健康,增强身体素质。此外,许多年轻人也会借此机会带父母或祖父母出游、登高,表达对长辈的关爱。现代社会对重阳节的传承,强调了传统节日对家庭与社会凝聚力的强化,同时也倡导了一种健康、积极的生活方式。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气