重阳节与养生的关系:古人如何呵护长寿

在古代中国,重阳节作为一个重要的节日,不仅是祭祖和庆祝秋收的日子,也成为了人们注重养生、追求长寿的重要时刻。重阳节,传统上在农历九月九日举行,来源于古代天文与农耕文化的结合,也与人们对长寿的渴望密切相关。

起源与天文农耕的结合

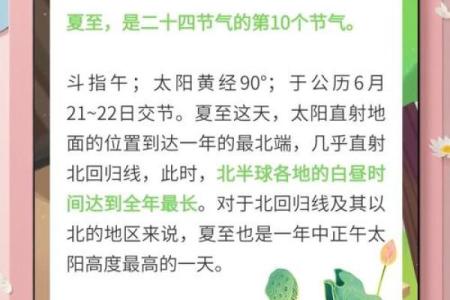

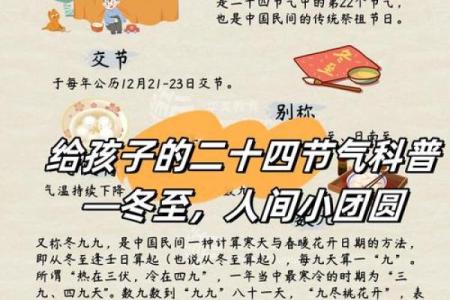

重阳节的起源与古代的天文现象密切相关。九月九日,正是秋天的深秋时节,天气渐冷,万物进入了成熟和衰退的阶段。在古人眼中,天干地支和阴阳五行有着极为精细的联系,九月九日被认为是阳气最旺盛的一天,二九(即两个九)代表着阳气极盛,故有了“重阳”的说法。古人认为,这一天的阳气特别充沛,能够起到滋补身体、增强生命力的作用。因此,重阳节成为了长寿和健康的重要象征。

从农耕的角度看,九月正是秋季的丰收季节,农民们经过一年的辛勤劳作,获得了丰厚的成果。此时人们庆祝秋收,同时也进行养生活动,借此节日机会养精蓄锐,迎接即将到来的寒冬。而这种节气性的重阳节活动,恰好与古人注重与自然和谐共生的养生观念契合。

传统习俗与养生之道

重阳节的传统习俗包含了许多有助于身体健康的活动,这些活动至今仍有广泛的传承。首先,饮食方面,重阳节有吃重阳糕、饮菊花酒的习俗。重阳糕由多层糕点构成,象征着人生的不断升高与长寿,糕点中常加入枸杞、桂圆等食材,具有补益气血、延年益寿的作用。菊花酒则是通过菊花的清香和药用功效,帮助人们清肝明目、降火养生。

在活动方面,登高是重阳节的重要习俗之一。古人认为登高可以避邪驱病,增加身体的抗病能力。在历史上,许多文人都喜欢在重阳节登高望远,借此抒发心情,同时也象征着向上、向远方发展,寓意着长寿和健康。这一习俗至今仍然流传,在许多地方,人们仍会选择在重阳节当天举行登高活动。

唐代的重阳节

唐代是中国文化的黄金时代,也是重阳节盛行的时期。当时,唐朝的皇帝和百姓都会举行盛大的重阳节庆祝活动。唐代诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中,提到重阳节时,他在外地思念家乡的兄弟,而这一天也提醒他要珍惜身边的时光,注重养生。他通过诗歌表达了自己对长寿的渴望和对亲人的思念,体现了当时重阳节的文化背景和人们对于健康、长寿的思考。

宋代的重阳节养生观

宋代时期,重阳节的养生观念得到了进一步的发展。宋代的医学家、药学家推崇“食疗”与“药疗”的结合,特别是在重阳节这一天,许多家庭会利用重阳糕和菊花酒等传统食物,配合中草药进行调养,以增强身体的免疫力和抗病能力。宋代的《太和正音》一书中就有详细记载,提到在重阳节期间,应当注重补充体力,避免过度劳累,以防秋季的寒冷和湿气侵袭身体。

养生与健康理念的结合

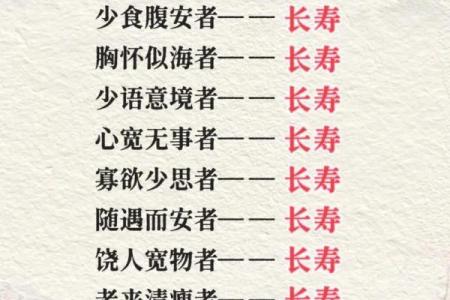

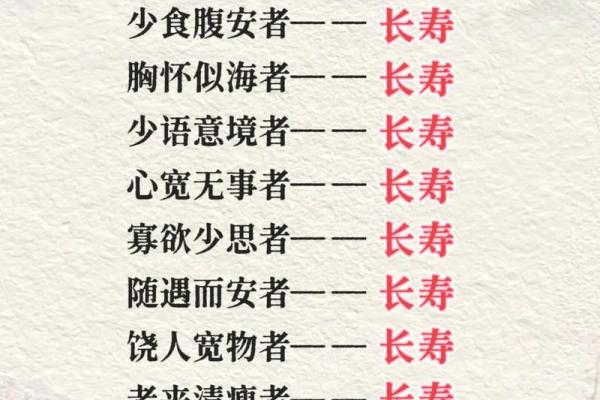

进入现代,虽然社会快速发展,但重阳节依然保留着许多传统的养生习俗,特别是在大健康观念盛行的今天,重阳节的养生意义被重新强调。在许多地方,重阳节不仅仅是一个节日庆典,更是对健康生活的倡导。现代人们通过参加登高、吃重阳糕、饮菊花茶等活动来增强体质,保持身心健康。此外,随着科学技术的发展,人们对长寿的研究越来越深入,重阳节的传统习俗与现代医学的养生理念相结合,形成了一种新的养生方式。

重阳节不仅承载了传统文化的精髓,还融入了现代人对健康、长寿的追求。这一节日所蕴含的养生理念,已经成为了跨越时空、流传千年的智慧。

起名大全

最近更新

- 新字取名男孩:从哲学角度看字义的深层内涵

- 农历4月19,揭秘那些鲜为人知的民间传说

- 那姓女孩怎样取活泼俏皮的名字?最新思路解析

- 揭秘黄道吉日:定日背后的神秘力量,你敢尝试吗?

- 2025年05月11日领证符不符合黄道吉日 今日登记领证吉利吗?

- 2025年农历四月十七搬家符不符合黄道吉日 乔迁新房有没有问题?

- 2025年农历三月三十开业合适吗? 营业行吗?

- 2025年农历四月初一提车日子有没有选对? 适合提车吗?

- 2025年05月14日搬家是良辰吉时吗? 今天搬家入宅行不行

- 揭秘农历里的神秘密码:算命大师如何精准预测你的运势?

- 卢姓温文尔雅的男宝宝名字,这些组合超有韵味

- 重阳节与养生的关系:古人如何呵护长寿

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气