七月一日:古老节日背后的天文与养生哲学

七月一日是中国传统节日之一,背后蕴含着丰富的天文与养生哲学。这个节日不仅是一个文化符号,更是与农业、天文、气候变化息息相关。通过对其起源的解析,可以更好地理解节日中的各种习俗,以及这些习俗如何与养生理念紧密结合。

节日的天文与农耕起源

七月一日的起源可以追溯到中国古代的农耕文化与天文观测。当时,农民根据天文的变化来安排耕种和收获的时间。七月一日通常对应的是夏季的“中伏”,这一时节正是气温最高、天气最为炎热的时期。在这一时间点,古人通过观察太阳的位置、昼夜的长短,感知到天象的变化,进而确定了这个特殊节日。

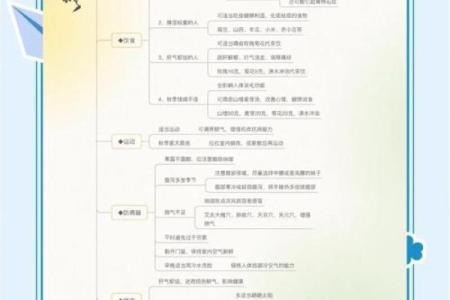

在古代,天文不仅用于制定农事活动,还与节气的养生理论密切相关。中国古代的《黄帝内经》强调养生要与天时相适应,在不同的季节和气候条件下采取不同的调养方法。七月一日恰逢盛夏时节,这一时段的气候特点使得古人更加强调“防暑降温”的养生理念。通过节日的活动和习俗,古人不仅祈求五谷丰登,还希望身体能够适应季节的变化,保持健康。

传统习俗中的饮食与活动

七月一日的传统习俗中,饮食和活动都是重要的组成部分。在饮食方面,古人注重通过食物来调节体内的热气和湿气。例如,人们常常吃一些清淡、滋补的食物,如绿豆汤、苦瓜、莲子等,帮助身体排毒,清热解暑。尤其是在夏季高温下,保持水分和清凉的饮食尤为重要,帮助抵御暑气的侵袭。

此外,七月一日的传统活动还包括一些民间的祭祀和祈福仪式。人们会通过祭祖、祭天等方式,表达对天地自然的敬畏与感恩。古人相信,这些仪式能够祈求风调雨顺,五谷丰登,同时保护家庭成员的健康。通过这些活动,人与自然的关系得到了更紧密的联系,而这种仪式感也传承至今,成为了现代人寻找内心宁静的一种方式。

历史案例:唐代与宋代的传统

在历史上,七月一日的节日活动在唐代和宋代有着显著的影响。在唐代,人们的饮食习惯和节日活动高度融合,许多文人墨客会在七月一日写诗或举行宴会,庆祝这一时节的丰收与美好。唐代的诗人王维在他的诗中提到过“七月一日,黄叶满地”,反映出这个时期人们对节令变化的敏感,同时也在文人的诗意表达中体现了天文与季节变化的结合。

进入宋代后,七月一日的节日活动开始逐渐规范化,成为一种与民间信仰和养生密切相关的社会活动。宋代的养生学者如陈藏器等在其著作中提到,夏季的七月一日正是调整体内阳气、保护脾胃的最佳时机。宋代的医书《千金方》也在这一节日时段,推荐了多种调养食疗的方法,如绿豆汤、菊花茶等,帮助人们抵御夏季的燥热。

现代传承与节日意义

随着时间的推移,七月一日的节日意义逐渐发生变化,成为现代人生活中不可或缺的一部分。尽管节日中的宗教祭祀活动已经逐渐减少,但养生的传统依然在现代得到传承。在如今的社会,人们更关注如何通过健康的饮食和科学的生活方式来应对酷热的夏季。因此,七月一日的节日活动,虽然形式上有所不同,但其背后蕴含的天文与养生哲学依然具有深远的影响。

如今的城市人也开始重视通过运动、饮食等方式来适应季节的变化。比如,许多人在这一天选择进行户外运动,或是通过食疗来保持身体的平衡。无论是清凉的饮品,还是养生的食物,七月一日的传统习俗依然在现代生活中占有一席之地,帮助人们更好地与自然、与季节同步,保持身体和精神的健康。

起名大全

最近更新

- 2025年8月13日几点剪发造型吉利 剪发造型几点是吉时

- 今天适合结婚登记吗 2025年8月13日今天结婚登记宜不宜

- 今日是下葬吉日吗 2025年8月13日下葬是不是黄道吉日

- 2025年9月探病最旺日子是哪个 适合探病黄道吉查询

- 2025年8月13日几时挖掘墓穴最好 挖掘墓穴几点是吉时

- 今天适合装修开工吗 2025年8月13日装修开工好吗

- 2025年8月13日几点封砌窗户吉利 封砌窗户吉时查询

- 今天适合神位出火吗 2025年8月13日神位出火是不是好日子

- 2025年8月13日几点拜观音吉利 拜观音几点是吉时

- 今天适合丧葬事宜吗 2025年8月13日丧葬事宜是不是最合适的日子

- 2025年8月13日几时殡葬仪式最好 殡葬仪式吉时查询

- 今天适合开业吗 2025年8月13日能开业吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气