十月金秋:传统节令与秋季食物的营养价值

十月,正是秋高气爽的时节,农田一片金黄,丰收的景象让人不禁感叹自然的慷慨。在中国传统文化中,秋季不仅是丰收的季节,也是一个承载着丰富节令习俗的时刻。通过对十月金秋的节令与秋季食物的探讨,我们不仅能够感受到历史的沉淀,还能更好地理解秋季食物的营养价值与文化内涵。

秋季节令的起源与历史背景

秋季节令的起源可以追溯到古代中国的农耕文明。自古农耕社会就与天文紧密相连,秋天通常从农历八月开始,恰逢“白露”和“秋分”之际。白露是秋季的第三个节气,意味着气温逐渐下降,露水增多,天气开始转凉。而“秋分”则是秋季的中点,白昼与黑夜平分,预示着气候的进一步变化。农民依据这些节气变化来安排耕种、收获与储藏。而这种基于天文现象的农业生产活动与秋季的传统习俗密不可分。

《周礼》中的记载表明,秋季的丰收是对春夏耕耘的回报,这一季节被视为感恩自然、祈求来年好运的时机。古人认为,秋天的阳气逐渐收敛,万物开始进入成熟与静养的状态。因此,秋季的饮食偏向滋补、养阴,食物的选择和调理也反映出人们对于节令变化的敏锐感知。

传统秋季食物的文化与营养价值

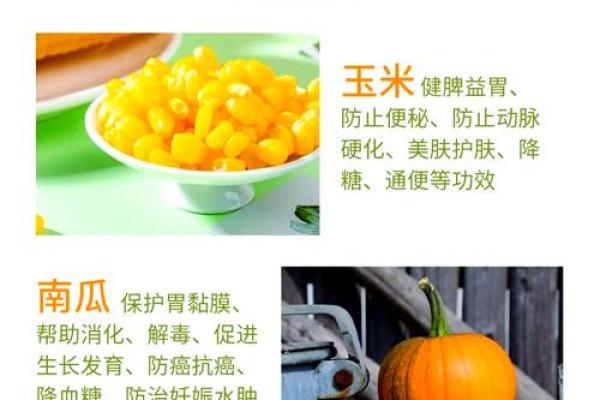

传统上,秋季食物强调滋阴润燥,特别是在干燥的北方地区。此时正是食材丰收的时节,丰富的秋季蔬果如柿子、苹果、葡萄等,不仅口感丰富,更富含多种维生素与矿物质,具有极高的营养价值。秋季食物的代表之一就是“八宝粥”,它由红枣、桂圆、莲子等食材煮制而成,具有补气养血、润肺止咳的功效。

此外,传统的秋季食品如“螃蟹”也在秋季成为人们餐桌上的美味。螃蟹被认为是秋季的佳品,富含优质蛋白、维生素A与D,而其寒凉性质也非常适合平衡秋季的燥气。古代文人常以吃螃蟹来调养身体,以应对秋天的干燥与寒气。甚至在《本草纲目》中的记载,也明确指出螃蟹能“清热解毒、消肿利水”,成为秋季食补的经典。

中秋节的习俗与食物

中秋节作为秋季最具代表性的节日之一,拥有着深厚的文化背景与丰富的食物传统。根据《礼记》记载,中秋节起源于古代对月亮的崇拜,是农耕社会为感谢天神的保佑而举行的祭月活动。而中秋节的传统食物——月饼,则承载着团圆与丰收的象征。月饼的配料和口味多样,经典的豆沙、五仁、莲蓉口味,不仅风味独特,还富含丰富的营养成分。月饼的圆形象征着家庭团圆,象征着秋天的丰收与完美。

秋季祭祖与丰收庆典

秋季还是祭祖和丰收庆典的重要时刻。在古代,秋天的祭祖活动通常与农业收获密切相关,民众通过祭祀活动感谢祖先的庇佑和土地的恩赐。《诗经》曾提到,秋季的祭祀不仅是宗教仪式,也是对自然的敬畏。秋季食物通常包括稻米、柿子、栗子等,这些食物象征着五谷丰登、家庭富裕。在这些传统活动中,饮食不仅仅是味觉的享受,更是文化与信仰的表达。

秋季养生与食补

随着时代的发展,秋季的传统食物与习俗不仅在节令变化中得到延续,还在现代社会中找到新的生命力。现代人对于秋季养生的关注,体现了对古代智慧的尊重与传承。如今,许多人在秋季依然保持食补养生的习惯,如食用富含维生素和矿物质的水果、进行“秋冬养肺”等调理活动,旨在应对秋季干燥的气候。同时,秋季食物的健康价值也受到了营养学的高度重视,许多秋季食材的营养成分和食疗功能被广泛研究,成为现代人饮食中的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气