气候变化:如何适应寒冬,提升日常生活质量

寒冬的到来总是让人不由自主地想起如何在这个严寒的季节里生存与适应。在人类历史上,随着农耕社会的发展与天文规律的认识,人们开始积极寻找适应季节变化的方法。对于寒冬的适应,不仅是生理上的需求,也深深植根于各类传统习俗之中,成为了社会文化的一部分。从古代典籍到现代的生活传承,我们可以发现许多智慧的积淀。以下将探讨气候变化背景下人们如何通过传统习俗来应对寒冬,并提升生活质量。

寒冬的起源:农耕与天文

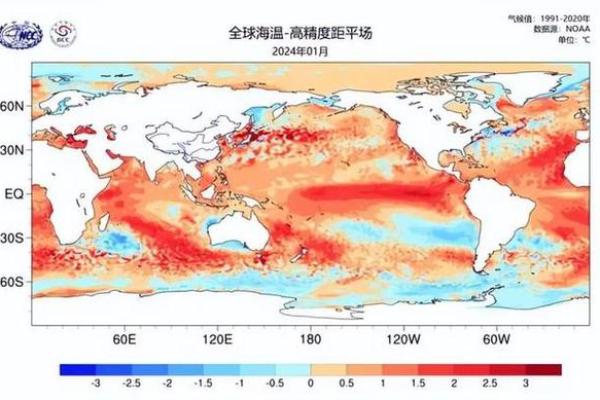

寒冬的到来与地球的天文位置息息相关。天文学家早在古代就通过对季节变化的观察,明确了冬季的周期性。地球围绕太阳的公转轨道形成了四季的变化,冬季气温下降,日照时间短。农业社会的兴起使得人类开始更加关注这些自然现象,尤其是冬季对农作物的影响。在寒冬到来前,古人通常会做好储备,准备过冬的食物和物资。

而与天文相关的农耕习惯也影响了寒冬期间的饮食与生活方式。在古代农业社会中,寒冬通常是农闲时节,人们通过储存秋季的粮食、干果以及腌制食品来度过严寒。这样的生活方式使得人类能够在不利的气候条件下保持生存,甚至发展出许多适应寒冷天气的饮食习惯,如吃更多热量高、温暖的食物,以便应对低温环境带来的挑战。

传统习俗:饮食与活动的应对方式

寒冬季节,饮食习惯起到了至关重要的作用。在中国古代,冬至是一个极为重要的节令,具有深刻的文化象征意义。根据《礼记》中的记载,冬至时节人们会祭天,祈求丰收和健康。这一时期,人们的饮食以温补为主,强调食物的滋养作用,如羊肉、鸡汤等高热量食物,以及各种通过腌制和发酵处理过的食物,以增强体力并抵御寒冷。

同时,冬季传统活动也是人们适应寒冬的重要方式。古代人们在冬季通过庙会、舞龙舞狮等活动来聚集社群,增强身体抵抗力。此外,寒冷的冬季还激励人们开展各种体能活动,如滑雪、打冰球等,这些活动不仅有助于保持身体健康,还能增进人际关系,提升生活的趣味性。

历史案例:古代与现代的传承

在中国的历史中,冬季祭祖的传统尤为重要。例如,《周礼》记载了周代冬季祭祖活动的细节,这不仅仅是一种宗教仪式,更是冬季生存智慧的体现。通过祭祀,古人相信能够获得天意的庇佑,度过寒冷的冬季。在这种传统习俗中,冬季不仅是一个寒冷的季节,更是与家族、社区和自然建立深厚联系的时刻。

到了现代,虽然社会生产方式发生了变化,取暖设备的普及使得人们对寒冬的依赖程度降低,但冬季的饮食习惯与社交活动依然延续。许多现代人仍然会通过享用火锅、炖汤等方式来对抗寒冷,尤其是在家庭聚会时,这样的食物成为了人与人之间情感交流的一部分。同时,冬季的户外活动如滑雪、滑冰、冬季远足等,依然是现代社会中不可或缺的一部分。人们在这些活动中不仅享受身体锻炼带来的健康益处,还体验到通过自然与社群互动的生活乐趣。

通过古今的比较,我们可以看到,虽然科技与社会结构发生了巨大的变化,但人们应对寒冬的方式依然保留了传统的饮食习惯与活动形式。这些习俗不仅仅是为了生存,更是人类智慧的结晶,展现了与自然环境和谐共存的生活态度。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气