中秋节的天文意义与养生智慧

在这个圆月高悬的时刻,人们不禁会想起中秋节,那象征团圆与丰收的传统佳节。每年农历八月十五日,家家户户都会在月光下团聚,赏月、吃月饼,这一天的到来,承载着深厚的文化内涵与天文意义。中秋节不仅仅是节庆的象征,它也与古代农耕与天文学的智慧紧密相连,在饮食与活动中,蕴藏着丰富的养生理念。

农耕与天文的深刻联系

中秋节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。古人通过观察天象来指导农业生产,秋天是农作物丰收的季节,因此,农民常常在此时举行祭月仪式,感谢月亮的滋养和庇护。在古代,月亮被认为是神圣的象征,它的盈亏变幻直接与农业生产的周期相联系。人们通过观察月亮的不同形态,判断收获的时机,从而确保农业生产的顺利进行。

天文学上的“中秋”不仅仅是一个节令的标志,更是人类与自然界相互依赖与契约的象征。月亮的周期变化,成了古人安排农耕生活的重要依据,而这也让中秋节成为了一个“天人合一”的象征,人与自然和谐共生的智慧在这个节日中得到传承。

传统习俗与饮食文化

中秋节的传统习俗多样,其中最具代表性的便是赏月与吃月饼。月饼作为中秋节的传统食品,象征着团圆与和谐,其形状圆润,寓意着家庭的团聚与幸福。月饼的制作工艺和口味也富有地方特色,无论是甜的豆沙馅还是咸的莲蓉味,月饼中的每一口都似乎承载着丰收的味道。

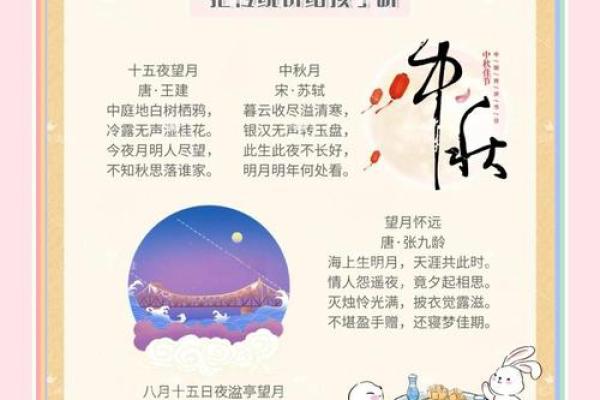

而赏月,则不仅仅是人们单纯的娱乐活动,它蕴含着对月亮的敬畏与赞美。在古代,月亮是象征美好与纯洁的天体,赏月成为了家人团聚的时刻,也是对天地自然的礼赞。在《礼记》中提到:“月出皎兮,空中见,舒舒其清辉。”这种诗意的表达,展现了古人对月亮的深刻情感,月亮在他们心中,是神圣的,也是生活中必不可少的存在。

古代传承案例:嫦娥奔月与月亮祭祀

中秋节的典故和故事在中国文化中广泛流传,其中最著名的莫过于“嫦娥奔月”的传说。据《山海经》记载,嫦娥因吞下不死药而飞升至月宫,永远留在了月亮上。这个神话传说不仅反映了古人对月亮的崇拜,还折射出人们对于长生不老、超越死亡的追求。

嫦娥的故事与中秋节的月亮崇拜紧密相连,成为了节日的精神象征之一。在古代,人们通过祭月来祈求丰收与安康。祭月活动通常在农历八月十五日举行,仪式中人们会奉上水果、糕点,尤其是月饼,作为对月亮神明的供奉。这种祭祀活动的存在,不仅反映了人们对月亮的敬仰,也表达了人们对生活美满与丰盈的渴望。

月亮与养生智慧

在现代,尽管中秋节的庆祝方式有所变化,但其背后的养生理念依然在传承。传统的月饼,不仅仅是食物,它也传递着古代的饮食智慧。月饼的原料,如莲子、红豆、五仁等,都有着滋阴补气、养血安神的作用,而中秋时节恰好是气候转凉,昼夜温差较大的时候,适合通过饮食调养身体,增强免疫力。

此外,中秋节的赏月活动,也被现代人赋予了养生的意义。此时,月亮最为明亮,空气清新,人们在此时外出散步,既能放松心情,又能舒缓压力,有益于身心健康。在传统养生学中,晚间的月光被认为能平衡体内的阴阳,帮助人们调节生物钟,提升免疫力。

中秋节不仅仅是一个节日,它在古人智慧的积淀中,成为了天文与养生的交汇点。在这个象征团圆与丰收的日子里,人们通过饮食与活动,不仅传承了悠久的文化,还汲取了自然与天文的智慧,保持身体的平衡与和谐。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气