春节的时间与天文现象的深刻关联

春节是中国最为重要的传统节日之一,不仅仅是人们欢聚一堂、辞旧迎新的时刻,它的时间和天文现象有着深刻的关联。中国传统节令和农耕文化、天文观测紧密相连,许多春节的习俗、活动都源于对自然天象的理解和尊重。春节的起源与天文、农耕密不可分,历代文人也为此留下了丰富的记载。

天文与农耕:春节的起源

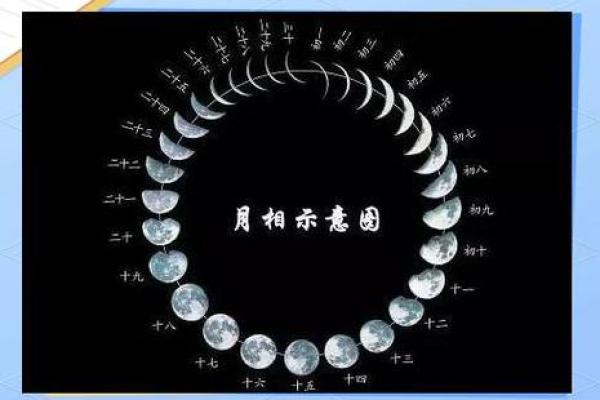

春节的时间通常是在农历正月初一,而农历的设定与太阳、月亮的运行密切相关。中国古代的农历是以太阳和月亮的运动为基础,借助天文观察来确定每年的时间节点。春节的日期实际上与冬至后第一个新月的出现紧密相关,冬至是太阳到达南回归线的时刻,标志着寒冷季节的到来,而春节的到来正是为迎接阳气的回升。

在古代农耕社会中,天文现象与农业生产周期直接相关。冬至之后,白天逐渐变长,春暖花开的季节即将到来,这一切预示着新一年的农耕活动即将开始。因此,春节作为一个重要的节日,它的出现是对自然界变化的敬畏,也是对新一季农业活动的期许和祝福。

唐代的天文与节令结合

在唐代,天文观测非常发达,许多天文现象被用来指引农耕和日常生活。《大元大一统志》记载了唐代帝王如何根据天文现象来调整农耕作息,春节的日期通常与冬至后的天象变化、尤其是日月的交替密切相关。唐代的春节习俗中有不少与天文现象相关的活动,例如观星、祈福等。古人认为,冬季太阳偏南,春节时阳光逐渐回升,象征着生机的复苏,因而有着迎春接福的传统活动,如祭火、拜天等。

这些习俗反映了古人通过天文现象感知自然规律的智慧,春节的庆祝活动成为了农业社会的重要时刻,也具有了丰富的天文文化底蕴。

明清时期的天文应用与春节

明清时期,天文观测和农事活动的联系更加紧密,尤其是节令的调整和重要节日的安排,天文现象被广泛运用于实际生活中。《农书》一类典籍中详细记录了如何根据天象来选择耕种的时机。春节的时间仍然是依据农历推算的,尤其是在明清时期,国家的天文台不断改进,使得每年的春节都能够精确地与天文现象保持一致。

与此同时,春节习俗中的一些活动,比如点灯笼、放烟花,都是对自然光明和火光的致敬。中国古代认为,太阳和火的力量象征着光明和温暖,春节正是阳光回升、光明重现的象征,火光的仪式化体现了人们对于这一自然现象的尊重。

天文与春节习俗的延续

进入现代,尽管天文观测技术得到了极大的发展,但春节作为传统节日仍然保持着与天文现象的深厚联系。在现代社会,尽管人们不再依赖天文现象来安排农耕,但春节的庆祝活动依然保持着与天文的联系。例如,春节期间的烟花爆竹,依旧象征着驱赶寒冬和迎接春天的到来,反映了人类对自然变化的感知和适应。

另外,许多城市在春节期间会举行观星活动和天文展览,激发人们对天文知识的兴趣。这不仅是对传统节日的传承,也是对古代天文观测和农耕智慧的现代延续。人们通过这些活动,回溯天文与春节的深刻关系,重新感受自然节律带来的生机与希望。

春节,不仅是一个节令的庆祝,更是一场跨越千年的天文与文化的对话。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气