节日与风俗:一年四季的传统庆典全记录

每一年的四季更替,给人们带来不同的节庆和传统习俗。无论是与农耕相关的庆典,还是基于天文现象的庆祝活动,传统节日承载了文化的传承与民俗的延续。节日不仅仅是时间上的划分,更是人们情感与生活方式的展示。从古代的历史传说到现代的庆典形式,节日习俗逐渐形成,成为人们心灵的慰藉。

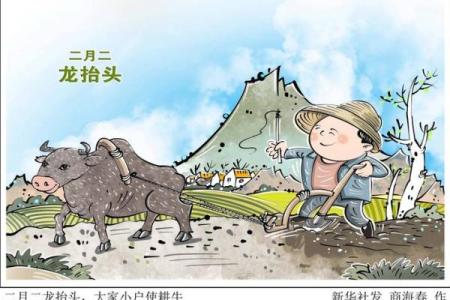

春季:春节与农耕文化

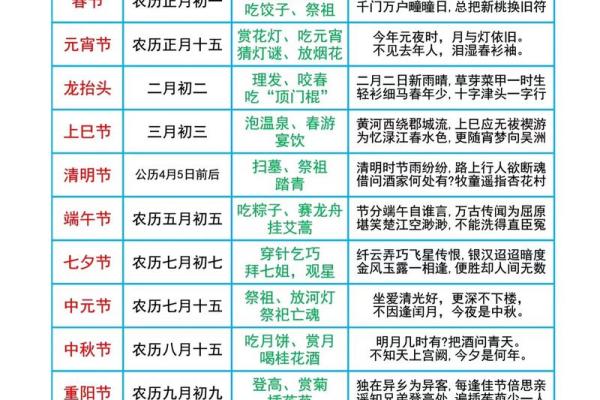

春季是农耕社会最为重要的季节之一,春节作为中国的传统节日,深刻地植根于农业文明的土壤中。春节的历史悠久,最早起源可以追溯到几千年前的祭祀活动,最初是农民祭拜天地、祈求五谷丰登。春节的庆祝活动由来已久,其中有着许多古老的习俗,如放鞭炮、贴春联、吃饺子等。这些习俗不仅与驱除邪祟、祈求平安相关,还反映了人们对丰收的渴望。

传统上,春节是一个家庭团聚的时刻,人们无论身处何地,都会尽可能回到家乡,和家人一起分享年夜饭。年夜饭中,饺子常常是必不可少的一道菜肴,它象征着财富与团圆。传统的节令饮食体现了农耕社会对自然的崇拜以及对生命延续的祈愿。

夏季:端午节与天文现象

端午节的起源至今仍有不同的解释,但普遍认为,它源自古代对天文现象和祭祀的崇拜。端午节的庆祝时间定在每年农历五月初五,这一天恰逢夏季的阳光最强,气温逐渐升高,古人认为这是邪气最盛之时,因而举行驱邪祈安的活动。与此同时,端午节也与屈原的传说息息相关,屈原投江自尽的故事成为了节日的历史背景。

端午节的传统习俗丰富多彩。赛龙舟、吃粽子、挂艾草等,都是为了保健驱邪,祈求家人健康平安。赛龙舟象征着奋力拼搏、勇往直前的精神,而粽子则是为了纪念屈原,同时也寓意着吉祥与幸福。根据《礼记·月令》记载,端午节曾是贵族和士大夫举行的祭祀活动,而今已成为全民共享的传统节日,成为了融合天文、历史与民俗的独特庆典。

秋季:中秋节的传承与演变

中秋节的起源涉及多种天文现象,尤其是与月亮的崇拜密切相关。古人认为,农历八月十五是秋季最圆最明的月亮,人们通过赏月活动表达对自然的敬畏与热爱。中秋节不仅是收获的象征,也是团圆的象征,因此其庆祝活动一直围绕着家庭团聚展开。

月饼作为中秋节的标志性食品,有着深厚的文化背景。早在唐代,月饼就作为祭月的食物流传开来。元代时,民众通过月饼来传播反抗压迫的信息,成为了历史上的重要象征。时至今日,月饼的制作和品尝已成为中秋节的重要传统。尽管现代社会的生活节奏加快,月饼的风味和样式也在不断创新,但其背后的团圆寓意未曾改变。

春节的多样化庆祝

随着时代的发展,传统节日的庆祝方式也发生了显著的变化。春节作为最重要的传统节日之一,已经不仅限于家庭聚会和传统习俗的实践。近年来,越来越多的年轻人选择在春节期间外出旅游,过年不再是唯一的聚集方式。许多城市通过组织庙会、灯会、音乐会等活动,将春节的传统文化与现代娱乐相结合,形成了更加多元化的庆祝形式。

此外,春节的习俗也逐渐融入了更多现代元素,如手机红包、线上拜年等,这些变化使得节日庆祝更加便捷和时尚。同时,许多人也开始通过参加公益活动、文化讲座等方式,传承和弘扬传统文化。现代社会的春节,已从单纯的家庭聚会,发展成了集娱乐、休闲、社交和文化传承于一体的节庆盛会。

通过这些节日的传承,我们可以看到,尽管时代在变,但传统文化依然深刻影响着人们的生活方式和价值观念。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气