重阳节的登高习俗与秋季养生之道

秋季是一个变化的季节,气温渐凉,空气干燥,这时候养生成为我们日常生活中不可忽视的一部分。随着季节的变化,身体的调养需求也在发生改变。秋季不仅是一个农作物丰收的季节,也是养生的关键时期。

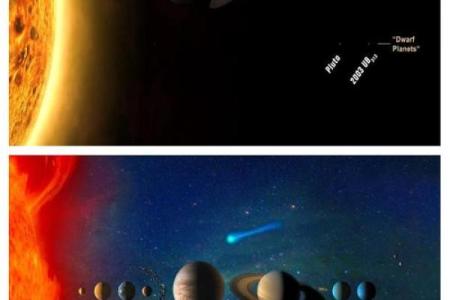

重阳节的起源与天文联系

重阳节,又称敬老节,是中国传统节日之一,源于古代的“重阳”之说。在古代,重阳节与天文现象紧密相连,通常发生在秋季的九月初九。这个时节,天高气爽,秋风萧瑟,意味着农田里的庄稼已完成收割,农民也进入了休闲和收获的时期。根据天文知识,九月初九是一个天象特殊的时刻,日月合力影响着大地,传说中,登高可以避邪驱病,象征着对未来的祈求和对祖先的敬畏。

这一天,人们会登高望远,寓意着“高处不胜寒”,也象征着生活中的挑战和追求。古人认为登高有助于身体的健康,防止疾病的侵扰。

传统习俗与饮食文化

登高是重阳节的主要习俗之一,然而与其相关的还有丰富的饮食文化。在重阳节期间,家庭会制作特有的食品,最具代表性的是“重阳糕”。这种糕点由糯米粉、红枣和其他传统食材制成,寓意着健康和长寿。此外,饮酒也是传统的习俗,尤其是菊花酒,它不仅象征着长寿,还具有一定的药用价值。菊花的清香与其独特的功效相结合,是重阳节期间的必备良品。

饮食上,秋季宜吃滋补食物,适合补充身体的能量和水分。而重阳节的食物正是结合了这一点,能够帮助人们应对秋季的干燥和寒气。

屈原的诗意寄托

重阳节的登高习俗不仅仅是民间的活动,也在古代文人中有所传承。屈原的《离骚》一书中曾有记载,他以登高的方式表达自己的思乡之情。在古代,登高常被用作诗歌创作的灵感来源。通过登高,人们可以触摸到自然的力量,感受到秋季带来的宁静和舒适。这也反映了古代人对自然的崇拜,以及通过登高来实现心灵的净化和精神的升华。

唐代王之涣的诗意之旅

唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》一诗中,写下了“白日依山尽,黄河入海流”的壮丽景象。这不仅是一种自然景观的描述,也是登高的象征。通过登高,人们能够体会到广阔天地间的渺小与壮丽,从而激发出更深层次的哲理思考。在重阳节的登高活动中,诗意的表达也是一种文化的传递,它不仅让人们锻炼了身体,还启发了思考,让精神与文化得到了升华。

重阳节与秋季养生结合

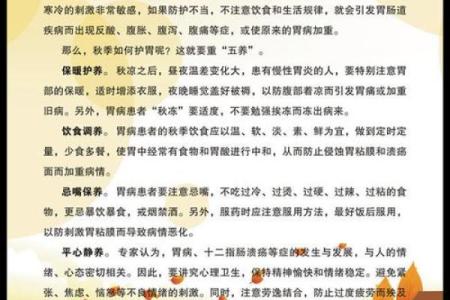

现代社会中,重阳节的登高活动依然受到人们的喜爱。如今,登高不仅仅是为了纪念这一节日,更是许多人锻炼身体的一个重要方式。现代医学也表明,登高有助于改善心肺功能,增强身体免疫力,预防秋季常见的疾病,尤其是呼吸系统的疾病。

在当今的秋季养生中,结合重阳节的习俗进行登高,既是对传统文化的传承,也是对现代健康理念的践行。人们通过登高活动,不仅能享受大自然的美景,还能促进血液循环,改善健康。此外,结合秋季的养生食品,如菊花茶、枸杞、蜂蜜等,也能够帮助保持身体的平衡,减少干燥带来的不适。

秋季养生不仅仅是吃什么喝什么,更重要的是通过生活习惯和活动方式的调整来促进健康。登高作为重阳节的传统习俗,至今依然具有深远的影响,它提醒我们在现代社会中保持对传统的敬畏和对健康的关注。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日走亲串户在几点最合适 走亲串户的吉时是几点

- 今日是蜂蜜取采吉日吗 2025年9月25日蜂蜜取采能吗

- 2025年农历四月初一提车符不符合黄道吉日 提车买车行吗?

- 2025年9月28日几点竖墓碑最合适 竖墓碑几点是吉时

- 今日是维修房门吉日吗 2025年9月28日维修房门好吗

- 2025年9月28日移动厨房在几点吉利 移动厨房的吉时查询

- 蓉字五行属什么?女孩名字中该字的属性平衡技巧

- 2025年9月28日几点购置资产最好 购置资产几点几分是吉时

- 今日是给珠宝开光吉日吗 2025年9月25日给珠宝开光当日有没有讲究

- 2025年9月28日几点订立婚约吉利 订立婚约几点是吉时

- 芬字取名寓意女孩:传统文化中的吉祥符号解读

- 2025年9月29日几时屋顶装修最好 屋顶装修几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气