探秘古老农耕节日背后的文化传统

中国古老的农耕文化不仅孕育了丰厚的历史和传统,也成就了各类节庆活动,这些节日深深植根于农耕社会的日常生活中,承载着天文、气象、季节变换与民俗传统的联系。随着历史的发展,这些节庆活动逐渐从单纯的农事指导演变为深具文化内涵的民间习俗,成为了当代文化的重要组成部分。

农耕与天文的结合:古代节日的起源

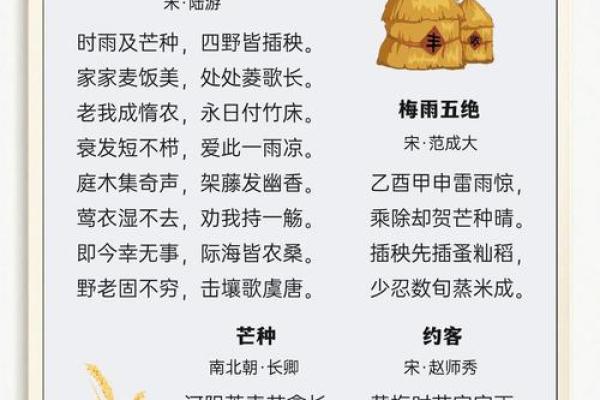

中国古代节日的形成,深深依赖于农业生产与天文观测。尤其是在春秋战国时期,农耕与天文紧密相连,农民通过天文现象预测季节变化,为农业生产安排播种和收获的时节。例如,春分时节,昼夜平分,农民便开始播种各类农作物,尤其是稻米和小麦的播种,此时节日活动也随着这一时节而来。春分节气作为一个重要的农耕节点,古代的文献如《礼记》中就提到,春分时节是“春耕”的关键时期,古人会举行祭祀仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。

天文学与农耕节日的联系,至今仍在一些地方保留着。例如,在中国南方的某些地区,至今仍有“春分祭”习俗,这一习俗不仅反映了古代农耕文化的传承,也表明天文现象如何影响到人们的生产生活。

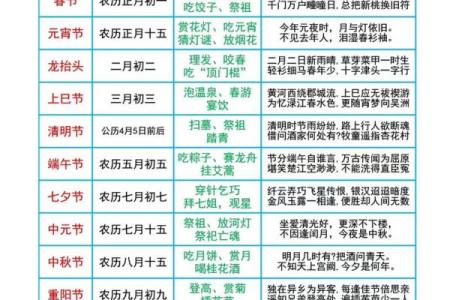

传统习俗:饮食与活动的文化内涵

随着时间的推移,古老的农耕节日逐渐衍生出一系列传统习俗,其中饮食和活动成为了文化传承的载体。以中秋节为例,这一节日源自古代农耕社会对秋收季节的庆祝和感恩。古人认为,秋分后天气逐渐转凉,正是丰收的时节。因此,中秋节便成为了赏月、团聚、祈福的重要时刻。根据《月令七十二候集解》记载,中秋节的核心习俗便是祭月,象征对丰收的感谢与对来年农业顺利的祈求。

中秋的传统饮食——月饼,也蕴含着丰富的文化象征。月饼的圆形代表团圆与和谐,月饼的填料则往往与地方特产紧密相连,不同地区的月饼在口味上有着独特的差异,这种差异也是地区文化的体现。通过这一习俗,不仅可以看到农耕社会对月亮周期的观察与敬畏,还能体会到人们对家庭团聚与丰收的期盼。

节日文化的再创造

进入现代社会,古老的农耕节日虽因工业化进程而受到一定冲击,但它们依然在许多地方得以传承,并且在形式上发生了一些现代化的变化。在现代社会中,节日不再仅仅是农事活动的延续,它们逐渐成为了促进家庭团聚、文化认同与社会凝聚力的重要纽带。例如,春节作为中国最重要的节日之一,已经不仅仅是为了庆祝新年的到来,更承载着对家庭的重视与对亲情的向往。

在现代社会,许多城市也开始通过举办各种与传统农耕相关的活动来重新唤起民众对传统节日的关注。比如,通过农业博览会、传统手工艺品展览等形式,年轻人可以接触到农耕节日的历史背景和文化内涵。除此之外,一些地方的农耕节日还通过当地的民间艺术形式如舞龙、舞狮等进行再现,这些活动不仅增加了节日的趣味性,也为传统文化的保存和传播提供了新的途径。

古老的农耕节日所展现出的不仅是生产活动的节律,更是人与自然、人与社会和谐共处的智慧。这些节日不仅是对农业文化的传承,也是对自然界规律的敬畏与人类情感的表达。随着时代的演变,这些节日所蕴含的文化价值依然为现代社会所推崇,并通过不同形式得到了继承与发扬。

起名大全

最近更新

- 2025年05月14日搬家合适吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 今日是进财吉日吗 2025年9月23日这天能进财吗

- 2025年9月30日几点入宅最好 入宅吉时查询

- 今日是迁移神位吉日吗 2025年9月30日适合迁移神位吗

- 2025年9月30日几时丧礼举办最好 丧礼举办吉时查询

- 2025年04月27日算不算开业好日子? 今日开门做生意算不算好日子?

- 今日是退隐山林吉日吗 2025年9月21日退隐山林适合吗

- 2025年9月30日几时香炉安放最好 香炉安放吉时查询

- 今日是遗体入棺吉日吗 2025年9月28日遗体入棺适合吗

- 2025年9月29日几点适合下葬 下葬吉日吉时查询

- 莫姓女孩有超凡脱俗的名字,叫什么好?

- 今日是超度众生吉日吗 2025年9月28日超度众生好不好

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气