六月农业大忙季节,农耕文化与现代生活的碰撞

随着气温逐渐升高,农田的生机也愈加旺盛。这个时节,农忙的气氛愈发浓厚,农民们在土地上劳作,迎接丰收的希望。六月份的农业季节不仅仅是一个简单的农事活动,它承载了深厚的农耕文化,反映出人与自然之间长期的互动与共生。在现代社会中,传统的农耕方式与现代生活方式碰撞出新的火花,形成了一种特殊的文化景观。

农耕文化的起源

农耕文化的源远流长,可以追溯到几千年前的农业起源。中国古代的农业文化不仅仅是生产方式的变化,更是天文知识与生活方式的结合。在远古时期,农民们通过观察天象变化,逐渐形成了一套与自然周期紧密相关的农业生产规律。尤其是“二十四节气”,它不仅仅是一种简单的时间划分,更是农业活动的指南。在六月份,正值“夏至”节气,这一天太阳直射北回归线,白昼最长,夜晚最短,标志着一年中最为炎热的时节到来。此时农田的生长速度加快,农民们需要抓住这一时机进行田间管理,确保作物能够顺利成长。

从《诗经》到《礼记》,古人对农业的重视在文学典籍中屡有提及,体现了农耕文化与天文知识的紧密关系。《诗经》中有“春耕秋收,夏耘冬藏”的描写,凸显了人类与自然的周期性互动。古人通过这些文字记录下了与农业生产息息相关的天文现象,体现了天人合一的思想。

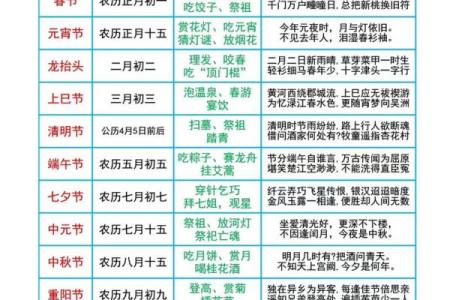

传统习俗中的饮食与活动

在传统的农耕社会中,农忙的六月也是人们进行各种文化活动的时节。每年的夏至节气,乡村社区会举行一些特色的民俗活动,祈求丰收和安宁。农民在这时常常举行“迎夏会”,通过集体的祭祀仪式,向土地神表达感恩与敬畏之情。此外,传统的饮食习俗也与农耕节令密切相关。夏季的食材丰富,人们常吃时令蔬果,如新鲜的黄瓜、西瓜和桃子等,既能解暑,又能为繁忙的农事提供充足的能量。

《红楼梦》中提到的“夏至吃瓜”,不仅是一种传统的饮食习惯,也反映了古代农业社会对季节变化的敏感。在那个时期,季节的更替不仅影响着农田的作物生长,也决定了人们日常生活的节奏。特别是在六月,人们常以水果和蔬菜为主要食物,以此来抵抗酷暑,维持体力。

现代传承与创新

随着时代的发展,现代社会的农业生产已经不再依赖传统的手工耕作,但农耕文化依然以多种形式传承至今。在现代社会,虽然许多人已经远离了土地,但每年依然有不少人在农历的节气中参与传统的农事活动。例如,现代农业展览会、农耕体验基地等,成为城市居民了解农业生产和农耕文化的重要途径。

尤其是在城市化进程加快的今天,现代人对于乡村传统文化的认知并未消失,反而以另一种方式在城市中得到了复兴。比如在一些城市公园中,农耕体验区让市民体验种植、收获的乐趣,同时也加深了对农耕文化的理解。此外,随着人们对食品安全和绿色农业的关注增加,许多人开始选择参与到有机农业的生产过程中,亲身感受传统农业与现代生活方式的结合。

当代的农耕节令文化,虽然受现代科技和生活方式的影响,但却依旧能在许多人的生活中找到其独特的价值。在这个信息化、都市化的时代,农耕文化带给我们的是一种人与自然和谐共生的生活智慧,也是人类社会在历史长河中积淀下来的宝贵精神财富。

起名大全

最近更新

- 今日是起鼓仪式吉日吗 2025年9月26日起鼓仪式是不是好日子

- 2025年9月29日走亲串户在几点最合适 走亲串户的吉时是几点

- 今日是超度众生吉日吗 2025年9月26日超度众生好不好

- 2025年9月30日几时义女认养最好 义女认养几点是吉时

- 张姓温婉灵动的男孩取名,这些名字寓意满满

- 今日是迁坟仪式吉日吗 2025年9月28日迁坟仪式当天黄历吉利吗

- 2025年9月30日几时购买宠物最好 购买宠物几点是吉时

- 澄字男孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 2025年9月30日几点学习技艺最合适 学习技艺几点是吉时

- 今日是送葬出丧吉日吗 2025年9月26日送葬出丧当天可不可以

- 2025年9月30日几时祭拜最好 祭拜几点几分是吉时

- 2025年04月27日开业选的是良辰吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气