春节后的心灵抚慰:如何用养生应对寒冷与节后疲惫

在春节过后,寒冷的天气和节后疲惫常常让人感到身心疲乏。尤其是冬季的寒气依然存在,而节日中的丰富美食和长时间的社交活动,也让许多人感到身体和心灵的双重压力。此时,养生方法不仅能帮助我们调整身体状态,还能恢复精神上的活力。

起源:农耕与天文背景

农耕社会的养生理念深受季节变化和天文现象的影响。冬季,尤其是春节后的寒冷时节,代表着农耕周期中的“冬藏”时期。古人认为,冬季应当储藏能量,以待春天的到来。在《黄帝内经》中有明确提到,“冬季养藏”,即此时应该保养精气,避免劳累和过度消耗。节后的疲惫正是由于气候变寒、阳气不足,人体未能及时适应而产生的。

而从天文角度来看,春节后的寒冷是由于地球偏向冬季,阳光的照射角度较低,白天短夜晚长,人体的生理节奏受到影响。因此,养生方法应顺应自然,适当调节作息和饮食,才能更好地抵御寒冷、恢复体力。

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

在春节期间,传统的饮食习惯是重油重盐、丰盛多样。然而,节后过量的油腻食物会给身体带来负担,造成肠胃不适、身体疲劳。古代养生学提倡“饮食有节”,因此,节后的饮食调整非常重要。《本草纲目》中的“冬季食疗”建议,适宜食用温补的食物,如桂圆、枸杞、红枣等。现代人可以根据这一传统,选择一些有助于脾胃消化、暖身养气的食物。

此外,传统的春节活动,如拜年、团聚等,也容易让人感到精力消耗过大。中医强调“劳逸结合”,适当的休息与放松能有效恢复体力。在节后,可以通过太极、气功、瑜伽等温和的运动方式,来舒展身体、调节气血,减少寒冷带来的负面影响。

历史案例:黄帝与张仲景

历史上,黄帝被视为中医的奠基者之一,他提出的“冬藏”理念至今仍为人们遵循。黄帝时代的养生思想,强调根据季节变化调整生活方式,这对于节后恢复体力尤其重要。黄帝强调“春夏养阳,秋冬养阴”,这是对季节变化的深刻理解,至今依然影响着现代的养生理念。

再看东汉时期的医学家张仲景,他的《伤寒杂病论》也强调节气对身体的影响。在《伤寒论》中,张仲景提出,寒冷季节应该避免过度劳累,应多加休息,吃些温补食物,以补充体力并增强身体抵抗力。这些理念在现代医学中依然被广泛应用,尤其是节后,许多人在工作和生活中压力增大时,适当的养生方法能够有效缓解疲劳,恢复精力。

养生理念的融入

进入现代,养生不仅仅局限于传统的食疗和运动,也开始融入心理调适和生活方式的改变。尤其是在节后,许多人容易因为假期后的工作压力而感到焦虑和疲惫。现代的养生理念提倡“身心合一”,即不仅仅关注身体健康,更注重心理的放松和情绪的调节。

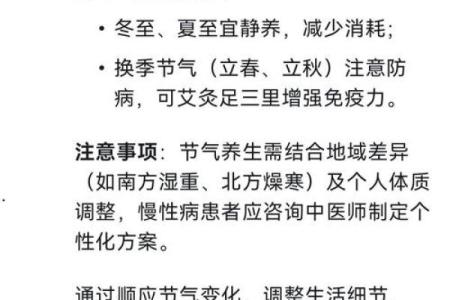

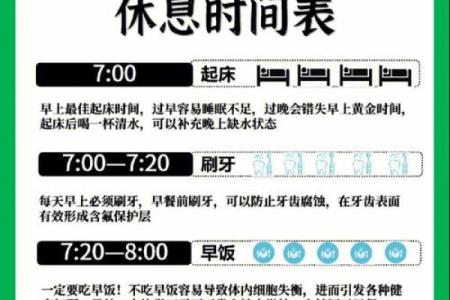

如现代的中医养生中,推崇“按时作息、饮食有节、适度运动、保持心情愉快”。在实际生活中,可以通过参加一些轻松的运动、进行深度的睡眠、适时地休闲娱乐等方式,来恢复节后的状态。此外,结合节后的寒冷天气,现代人可以选择温暖的茶饮,如红枸杞茶、桂圆红枣茶等,以温补为主,帮助身体逐步恢复元气。

通过养生,节后不仅能有效抵抗寒冷,也能帮助身体和心理得到放松和修复,使人恢复最佳的状态,迎接新的挑战。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气