七月二十日:从农耕到现代,节令如何影响生活

节令作为古代农业社会的时间标尺,深刻地影响了人们的日常生活。从古代农耕到现代社会,节令在中国的文化中依然保持着深远的影响。无论是节气的变化,还是由此衍生的饮食、活动,节令都在不断地塑造着人们的习惯和传统。

节令的起源

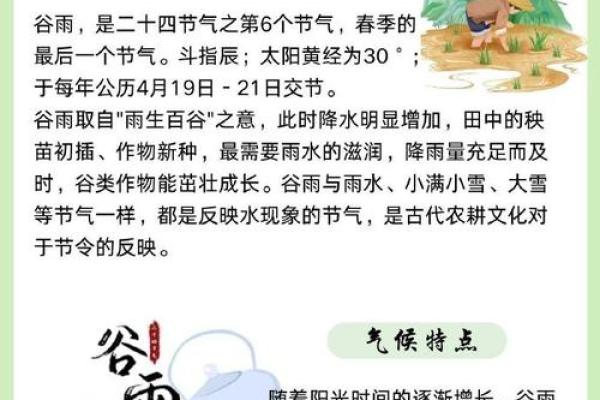

节令的起源可以追溯到农耕社会。中国古代的农耕生活与天文、气候息息相关。农历二十四节气便是根据太阳的运动规律而划分的,每个节气标志着一个气候特点或农业活动的开始。例如,春耕夏种,秋收冬藏,节令决定着农民的种植和收获周期。古代的农民通过观察天象变化,来判断何时播种、何时收割,节令便成了人们生活的重要依据。

此外,节令还与天文学紧密相连。古人通过对太阳、月亮和星宿的观察,逐渐形成了“天人合一”的哲学观念。节气的变化,不仅仅是自然界的变化,也被认为是天地间的气场流动,影响着人的健康和命运。

传统习俗的形成

在中国古代,节令的变化直接影响了人们的饮食和活动。每个节令对应着特定的饮食习惯和节庆活动。例如,立春时节,人们有吃春饼的传统,寓意着迎接新的生命和一年的繁荣;冬至时节,吃饺子是北方的传统,象征着团圆与温暖。

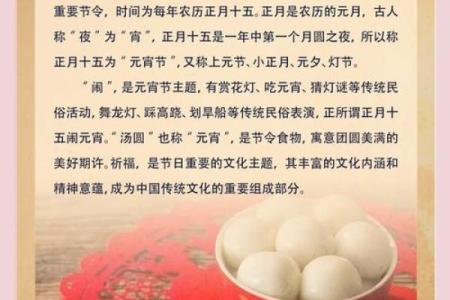

此外,每到特定节令,人们还会举行各种节庆活动。比如,中秋节的赏月、春节的团圆饭,这些传统活动与节令紧密相连,成为了中国文化的重要组成部分。在这些节庆活动中,人们不仅表达对自然变化的敬畏,也表达了对祖先文化的传承。

春耕与清明节

清明节,是二十四节气之一,也是一个重要的传统节日。清明节的习俗与农耕息息相关。古人认为,清明节时气温回暖,正是春耕的最佳时机。在这个节令,农民忙于耕种,亦有扫墓祭祖的传统。扫墓不仅是对祖先的纪念,也寓意着对先人传下的农耕智慧的尊重。

清明节的习俗体现了人类对自然节律的遵循,特别是在农业社会,节令的变化决定了生产的节奏。在古代,清明节是农民的春耕开始时节,也是重要的农事安排时期。

冬至与冬季祭祀

冬至是二十四节气中的一个极为重要的节令,它标志着白昼最短,黑夜最长,意味着阴气最盛。冬至时节,中国各地有不同的祭祀活动。以北方为例,冬至祭祖是重要的习俗之一,家庭成员齐聚一堂,进行祈福和祭祀,象征着对祖先的敬仰和家族的团结。

同时,冬至的到来也意味着进入了寒冷的冬季,古人有吃饺子的传统,寓意着驱寒保暖。在农耕时代,冬至标志着农事的休整,农民通过冬至后的长时间休养,准备迎接新一年的播种工作。

节令文化的延续

尽管现代社会已经进入了信息化和工业化时代,但节令文化依然深深植根于人们的日常生活之中。很多传统节日,如春节、清明、端午、中秋等,依然在现代社会中得到广泛的庆祝和传承。现代人虽然不再依赖节令来进行农业活动,但节令所代表的文化和精神依旧影响着人们的生活方式。

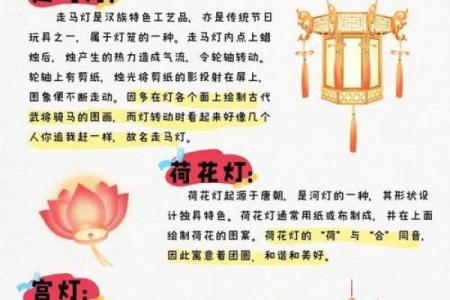

例如,春节时的团圆饭、春节庙会、元宵灯会等活动,依然保持着浓厚的传统色彩。节令不仅仅是自然的标志,更是社会和文化的纽带。无论是饮食、活动,还是节日的仪式,节令在现代社会依然扮演着重要角色,成为了人与自然、人与社会之间的一座桥梁。

节令从农耕时代到现代社会,已经不再仅仅是农业生产的指导工具,而是深刻影响着人们的文化和生活方式。通过对传统习俗的延续和对节令的认知,我们得以更好地理解和传承这份文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气