农耕智慧:如何通过自然节律提高作物产量

在农业生产的历史长河中,人与自然的关系始终紧密相连。农耕活动受天文规律、气候变化等自然因素的影响,古人早已在长期的实践中总结出一套基于自然节律的农业生产智慧。这些智慧不仅体现在种植周期的把握上,也贯穿于日常的生活习惯和传统活动中,形成了独特的农耕文化。自然节律的运用,不仅提高了作物产量,还促进了人与自然的和谐共生。

天文与农耕的联系

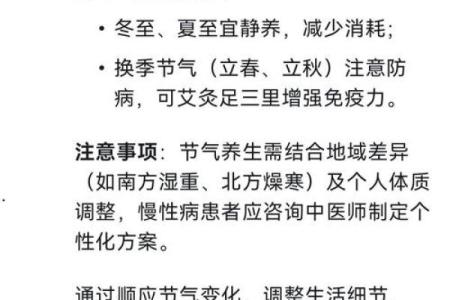

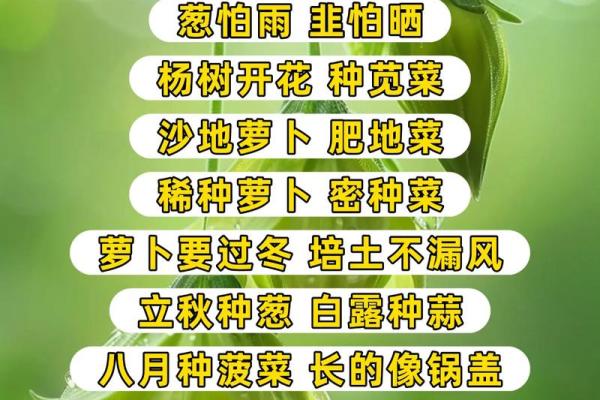

古代农耕社会对天文的观察和研究非常重视。天体的运动直接影响季节的变化,而季节变化又决定了作物的种植和收获周期。最早的农耕社会,便开始通过观察太阳、月亮以及星辰的变化来确定农事活动的最佳时机。比如,二十四节气的形成就与太阳的运动轨迹密切相关,每个节气对应着不同的农事安排,农民依据节气的变化,精确掌握耕种、播种、灌溉、收获等环节。

在《黄帝内经》一书中,提到“天时不如地利,地利不如人和”。这句古语反映了自然节律在农业生产中的重要性。通过对天文和气候变化的了解,农民可以在最佳的时间进行播种或收割,避免不必要的损失,提高作物的产量。例如,在春分和秋分时节,昼夜平等,气候适宜,是播种和收割的最佳时机,古人通过这些节气的变化,获得了提升作物产量的智慧。

传统习俗与农业活动的结合

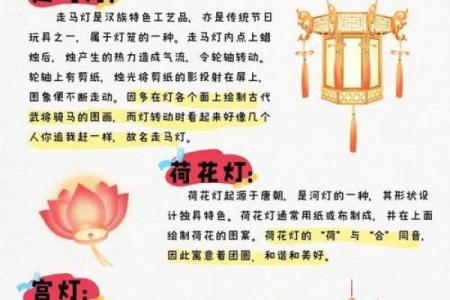

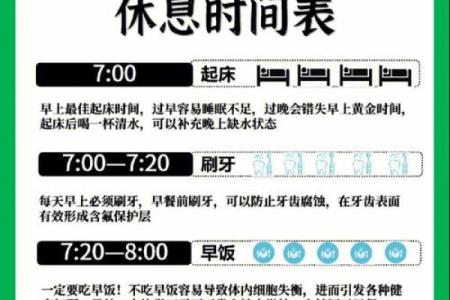

在传统习俗中,许多饮食和活动也与自然节律紧密相连。例如,在农历的每个季节,传统的饮食习惯也会根据时令变化进行调整。春天注重吃一些温补的食物,帮助身体适应气温变化;而夏天则偏重清凉食物,帮助消暑降温。这些饮食习惯反映了人们如何通过适应自然的节律,调节身体,保持体力,以应对农事劳动的需求。

此外,传统的农业活动也与节令密不可分。例如,在冬至之后,农民会举行祭祀活动,祈求来年丰收。这种活动不仅是宗教或文化信仰的体现,更是基于对自然节律和农业周期的敬畏与遵循。通过这种方式,农民表达了对大自然的感恩,同时也通过节令活动提醒自己,在合适的时机进行农事劳动。

现代传承中的自然节律运用

随着科技的发展,现代农业虽然使用了大量的机械化和科技手段,但自然节律的运用依然没有过时。许多现代农民在生产过程中依然注重与自然节律的契合,尤其是在有机农业和生态农业的领域。这些领域强调自然与人类活动的和谐共存,推崇无化肥、无农药的种植方式,强调作物与土壤、气候的互动。

例如,一些现代农业生产者会根据天文历法,选择最适宜播种的日期,避免在气候不利的时节进行作物种植。此类做法不仅提升了作物的产量,还减少了化学肥料和农药的使用,保护了生态环境。同时,现代农业也通过引入先进的气象预报技术和土壤分析方法,更加精准地利用自然节律,调节作物生长的每个环节,实现更高效的生产。

从古代到现代,农耕智慧通过对自然节律的遵循,逐渐形成了一套完整的农业生产体系。无论是通过天文观察、节令活动,还是现代的气象预测与农业技术,这些智慧都在不断地传承和创新中为农业发展提供了源源不断的动力。在未来的农业生产中,如何继续与自然节律保持和谐,仍然是提升作物产量、实现可持续发展的关键。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气