春风化雨,诗意飘扬:古人节令诗句中的农耕智慧

在中国传统文化中,节令诗句不仅仅是美丽的文学表达,更蕴含着丰富的农耕智慧和对自然变化的深刻洞察。古人通过节令诗句,记录了与季节变化相关的农业活动和自然现象,展现了人们对天地间规律的理解。这些诗句不仅反映了古代农耕文明的智慧,还传承了人与自然和谐共生的生活哲学。

农耕与天文的深刻联系

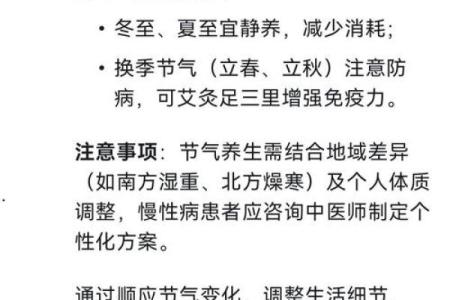

古人对于天文现象的观察,尤其是节令的变化,直接影响着农耕的时节安排。《黄帝内经》就提到“春生、夏长、秋收、冬藏”的四季轮回,反映了中国古代天人合一的思想。春天的雨水、夏天的阳光、秋天的收获、冬天的沉静,四季分明,每一季节的节令都在诗句中得到了体现。

以唐代诗人杜牧的《秋夕》为例,诗中写道“银烛秋光冷,画屏空对月”。这不仅是对秋夜景象的描写,还蕴含了秋天是收获的季节的文化内涵。秋天的冷气正是农作物成熟的标志,而冷风则意味着农田中即将进行收割,农耕生产进入了一个关键的阶段。

节令与饮食的紧密关系

在古人的生活中,节令不仅影响着农耕的作物生长,也直接影响着人们的饮食习惯。根据《礼记》中的记载,古人有着非常明确的食时令的传统,春季吃芽菜、夏季吃瓜果、秋季吃谷物、冬季食肉补充体力。这些节令诗句中的意象,往往与当时的饮食习惯密切相关。

以《诗经》中的《豳风·采薇》为例:“采薇采薇,薇亦作止。言有尽,意无穷。”这首诗表现了古人对于春季采摘薇菜的情景,春季的气候温暖湿润,适合植物生长,薇菜作为早春的美食之一,成为古代节令饮食中的代表。这种节令与饮食的关系,展现了古人根据季节变化来调整饮食的智慧,帮助人们更好地适应四季气候的变化。

传统习俗中的农耕智慧:冬至与腊八节

古代节令不仅通过农耕、饮食体现智慧,还通过一些传统习俗得以传承。例如,冬至是一个非常重要的节令,标志着白昼最短、黑夜最长。古人通过这一天的习俗,调节身体的状态以应对寒冷的冬季。《岁时百问》中提到,冬至之后吃饺子可以防止耳朵受寒,并有驱寒的作用。这一习俗直接反映了古人通过节令调整生理和生活状态的农耕智慧。

腊八节则是另一个体现农耕智慧的节令,尤其是在与农业生产密切相关的家庭中,腊八粥的制作象征着五谷丰登、祈求来年丰收。腊八粥的配料丰富,使用了多种谷物和水果,寓意着全家平安、五谷丰收。这一习俗体现了古人对农业生产和天时的敏感性,也展示了人与自然之间的深厚联系。

现代传承与节令文化的延续

在现代社会,虽然农业生产方式发生了很大的变化,但许多古老的节令诗句和习俗依然影响着我们。节令的诗意和农耕智慧依然体现在现代的农民文化活动中,特别是在一些传统节日中。例如,每年的春节,许多农民依然会根据农历的时令来规划自己的农田作物,传统的节令饮食如腊八粥、年夜饭等,依然在农村地区广泛流传。

另外,现代社会通过节令诗句和农耕智慧的延续,还通过文化活动如农耕节、春耕祭等形式,把这些传统习俗传递给年轻一代。通过这些活动,现代人不仅能感受到节令的变化,也能更好地理解古人如何通过农耕智慧和自然节令相结合,达到与自然和谐共生的生活方式。

这些节令诗句和农耕智慧的传承,不仅是文化的延续,更是对古人生活智慧的致敬,也提醒着我们在现代社会中应更好地理解和尊重自然的规律,保持与自然的和谐关系。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气