端午节与传统农耕:纪念屈原与粽子的历史渊源

端午节自古以来便是中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史与文化背景。作为中国的传统节日之一,端午节不仅与屈原这一历史人物息息相关,还深刻体现了中国古代农耕文明的特色。通过分析端午节的起源、传统习俗以及现代的传承,我们可以更加深入地了解这一节日的多重内涵。

端午节的起源与农耕天文的关系

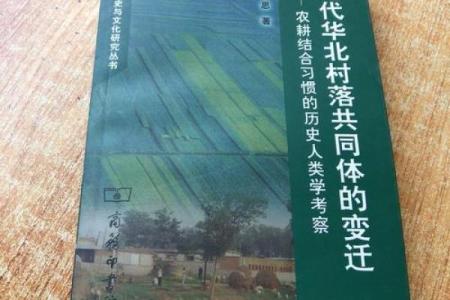

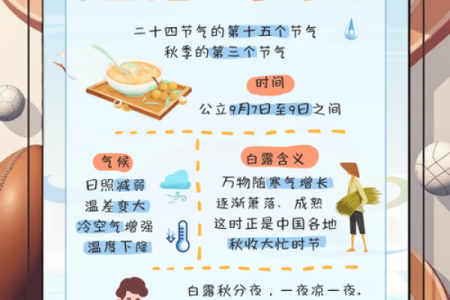

端午节的起源与中国古代的农耕文化息息相关。中国古代的农民根据天象变化与季节轮转,安排耕种与收获。端午节恰逢农历五月初五,是夏季的重要节气之一,此时气候炎热,蚊虫繁多,农田中的病虫害也开始增多。因此,端午节的节气有着强烈的防病驱邪的意味,这一点从节日的风俗活动中可以得到体现。例如,悬挂艾草、蒜头等驱邪物品,正是古人根据天文现象,结合自然界的变化,采用的应对措施。

此外,五月初五在古代也有着非常重要的天文意义。在古人看来,这一天是“夏至”的前奏,太阳的能量达到顶峰,象征着阳气最旺盛。这一时期的农田需要特别的保护,而端午节的活动正是通过一系列传统的风俗,帮助农民调节与自然相互关系,以保丰收。因此,端午节不仅仅是一个纪念屈原的节日,更是对自然、天文、农耕规律的深刻回应。

屈原与端午节的传统习俗

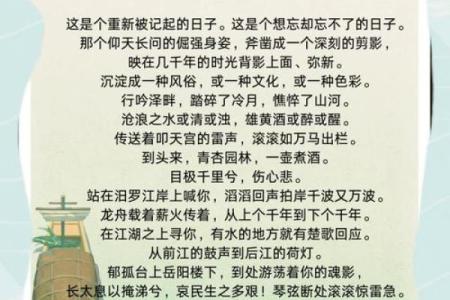

端午节与屈原的故事密切相关。屈原是中国历史上伟大的诗人和政治家,他忠诚于国家,忧国忧民,但因屡遭贬谪,最终投江自尽。屈原的死,成为了中国文化中“忠诚”的象征。为了纪念屈原,人们在端午节这一天举行各种祭祀活动。

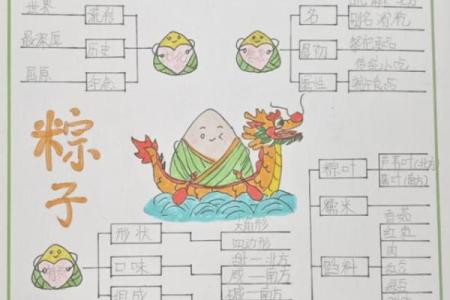

其中,最具代表性的习俗便是赛龙舟与吃粽子。赛龙舟的起源有多种说法,其中一种解释是当地百姓为了保护屈原的灵魂免受水中恶兽的侵害,纷纷划船出江。赛龙舟不仅是一项传统的竞技活动,也象征着人们通过团结与努力,化解困难和危机。而吃粽子,则是人们为了防止鱼吃掉屈原的尸体,抛入江中的糯米团,逐渐演变为今日的美食传统。

粽子,作为端午节的代表性食品,其制作工艺和口味也在各地有所不同。南方人喜欢用咸肉、蛋黄等食材包裹,而北方则常见豆沙等甜味口味的粽子。这些不同的口味与制作方式,展示了地域文化的多样性,也反映出端午节如何在不同地方生根发芽,传承千年。

现代传承与创新

进入现代社会,端午节的传统习俗依然保留,但在形式与内容上也有了一些新的变化。随着人们生活水平的提高,传统的粽子不仅仅局限于家庭制作,商场、超市等地方的粽子产品丰富多样,品种琳琅满目。许多人不仅关注粽子的美味,更注重其中所蕴含的健康理念,如低糖、低卡等健康版的粽子,成为现代人的新选择。

此外,赛龙舟作为一项传统运动,不仅仅在乡村和小城镇得到继承,也走进了大城市的水域。如今,赛龙舟已经成为了世界各地华人社区和国际体育赛事中一项重要的活动。通过这种方式,端午节的传统习俗不仅被保留下来,还得到了全球范围的认同和推广。

总的来说,端午节不仅是对屈原精神的纪念,更是与农耕文化紧密相关的传统节日。从农耕的天文历法到纪念屈原的习俗,再到现代传承与创新,端午节一直是中华文化的瑰宝。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

圣露西亚节:探秘意大利冬季的传统养生与习俗

圣露西亚节是意大利冬季的一项重要节日,尤其在北部和中部地区颇具传统性。每年12月13日,意大利人都会庆祝这一天,纪念圣露西亚(Santa L...

24节气

起名大全

最近更新

- 今日是堤坝竣工吉日吗 2025年9月27日适合堤坝竣工吗

- 2025年9月22日几点拜观世音菩萨最合适 拜观世音菩萨几点是吉时

- 生肖运势大揭秘:你错过了哪个黄道吉日?

- 2025年9月22日几点店铺开业最好 店铺开业几点几分是吉时

- 重阳节与天文:古人如何借助星象度过九月九日

- 算黄道吉日,让你的生活从此顺风顺水

- 蒙古族的乌兰察布节:习俗、文化与养生的智慧展现

- 女孩用妩字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 探寻古法智慧:如何精准测算黄道吉日?

- 今日是厨房装修吉利吗 2025年9月30日是不是黄道吉日厨房装修

- 2025年9月22日几点搬家吉利 搬家几点几分是吉时

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月26日处理丧葬好不好

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气