春节与农耕周期的紧密关系

春节作为中国最重要的传统节日之一,承载了深厚的文化底蕴和悠久的历史。在这个节日的背后,实际上蕴藏着与中国古代农耕文化密不可分的关系。春节的许多习俗和庆祝活动,实际上与农耕周期息息相关,特别是与自然界的变化和天文历法有着紧密的联系。

春节的起源与农耕文化

春节的起源与古代中国的农耕文化紧密相连。古人通过观察天象和四季的更替,逐渐形成了以农耕为核心的生产生活方式。春节的日期通常落在农历的腊月末,正是农忙季节的结束时期,也是农闲的开始。此时,农田休养生息,农民可以在这一段空闲时间里,放松身心,庆祝一年的辛劳成果。根据《礼记·月令》中的记载,春节是一个辞旧迎新的节日,具有庆祝丰收、祈求来年风调雨顺的象征意义。

农耕社会中的春节,反映了人们对自然周期的敏感和敬畏。春节作为农历新年的开始,意味着一年中新的农耕周期的启动。在古代,农民依赖天时地利,往往将种植、收获等活动与天文现象结合起来,以确保作物的生长和收成。而春节恰好处于农闲的时节,成为了一个进行祭祀、庆祝和家族团聚的重要时刻。

历史案例:东周与春节

东周时期的春秋战国时代,春节的庆祝活动更为丰富且具象征意义。根据《左传》中的记载,春节期间,许多国家会举行盛大的祭祀活动,以祈求来年的农作物丰收。在这个时期,天文现象对农耕社会的影响极为深远,天文观测不仅关系到政治决策,更直接影响到农业生产。春节正是冬季的交替,春天的前奏,标志着万物复苏,农业生产进入新的轮回。

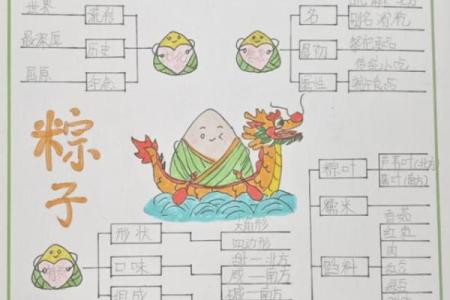

同时,春节期间的饮食习俗也与农业生产密切相关。例如,腊月二十九日,许多地方会准备丰盛的腊味食品,这与过去的腊肉储藏和农田的丰收直接相关。农民通过腌制食品为来年储备食材,这一习俗反映了农耕文化中的务实精神。

历史案例:唐代与天文对农业的影响

唐代时期,天文的研究和农业的关系更加紧密。唐代大臣魏征在《大元大一统志》一书中提到,春节前后的节令变化直接影响了农民的播种计划。唐代时期的节令气候记录表明,春节前后气温逐渐回升,适宜春耕。因此,春节被视作一年农耕的开始,民众通过庆祝春节,祈求春耕顺利。

此外,春节期间的舞龙舞狮等传统活动,也源自古代农民对自然力量的崇拜和对丰收的期盼。龙是中国传统文化中象征天象的神兽,舞龙活动寓意着祈求上天庇佑,带来风调雨顺、五谷丰登的好年景。

农耕文化与春节习俗的延续

进入现代,尽管社会已经高度工业化,农耕不再是大多数人日常生活的主旋律,但春节与农耕文化的紧密联系依然在许多习俗中得以传承。例如,现代的春节仍然以团圆饭为核心,家家户户的餐桌上常见有丰盛的食物,尤其是鱼、年糕和饺子等,寓意着丰收和好运。这些食物的象征意义,依然传承了农耕文化中的祈求丰收和顺利过冬的理念。

现代社会对春节的重视不仅仅局限于家庭团聚,更延伸到了社会的各个层面。从节日的庆祝活动到城市的灯光装饰,再到亲朋好友之间的送礼与祝福,春节的庆祝形式多样,但其根本上依然是对农耕文化的敬畏与继承。

春节,作为一个历史悠久的传统节日,至今仍在现代社会中发挥着文化纽带的作用。它不仅仅是对过去一年的总结,更是对未来一年的期望,象征着人与自然、人与社会、人与家族之间的和谐共生。在这背后,农耕文化与天文周期的关系依旧贯穿始终,成为春节这一传统节日不可分割的一部分。

起名大全

最近更新

- 2025年9月21日几点订立婚约吉利 订立婚约几点是吉时

- 今日是制作房梁是吉日吗 2025年9月30日这天制作房梁好不好

- 2025年9月21日几点适合出货销售 出货销售吉时查询

- 今日是割蜜吉日吗 2025年9月22日是适合割蜜最佳的吉日吗

- 2025年9月21日几点起基最合适 起基几点是吉时

- 2025年05月14日搬家是否大吉? 这日子搬家入伙好吗

- 今日是制造轮船吉日吗 2025年9月29日制造轮船是不是好日子

- 2025年9月22日几点启钻迁坟吉利 启钻迁坟吉时查询

- 2025年农历三月廿四安门符不符合黄道吉日 今日安装入户门好吗

- 今日是剖宫产吉日吗 2025年9月27日剖宫产当天黄历吉利吗

- 2025年9月22日几点举办婚礼最好 举办婚礼几点几分是吉时

- 今日是剃头发吉日吗 2025年9月21日是适合剃头发的吉日吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气