重阳节与天文:古人如何借助星象度过九月九日

每年的农历九月九日是中国的传统节日重阳节,这一天不仅是祭祖和敬老的时刻,也和天文现象密切相关。古人利用这一节气的天象来指导农事生产,甚至赋予节日独特的文化意义。重阳节不仅与农业生产息息相关,也与天文学密切联系,体现了古人对自然规律的深刻理解和利用。

农耕与天象的结合

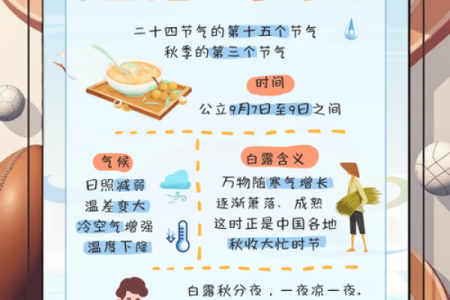

重阳节的起源可以追溯到古代农耕社会。在古人眼中,天象与季节变化密切相连,每个节气的天文现象都影响着农业生产。九月九日正值秋季的深秋,农事已进入收获的阶段。古人通过观察天空的变化,尤其是星象的转变来决定最佳的农业活动。比如,九月九日时,北斗七星在天际的位置变化对于古代农民而言,预示着秋冬季节的到来,这一时节适合秋收和冬种。天象的变化不仅指引着农民的播种、收获节令,也帮助他们预测未来几个月的天气变化,避免灾害天气对农业的影响。

从《周易》到《史记》,都记载了古人如何通过观察星辰的移动来预测季节和调节生产。通过对天象的精准把握,古人可以在不确定的自然环境中做出相对正确的判断,确保农业生产的稳定和丰收。

重阳节的传统习俗

重阳节的传统习俗不仅仅局限于祭祀和敬老,还包括了丰富的饮食和活动。古代的重阳节,尤其是在周代及之后的历代中,人们通过登高、饮菊花酒、插茱萸等活动来祈求健康与长寿。这些习俗都与天文观念紧密相连。菊花是秋季的代表植物,重阳节时菊花盛开,象征着秋天的丰收和生命的坚韧。菊花酒被认为有延年益寿的功效,而插茱萸则是为了驱邪避灾,保平安。

登高的习俗尤为特殊。古人认为在九月九日登高,可以借助高处的视野与天象的变化,进行祈祷和自我反思。登高不仅是对自然景色的欣赏,也是与天相接的象征。通过登高,人们仿佛能够接触到天上的神明,寻求庇护和安康。

历史案例:司马迁与天文观察

在《史记》中,司马迁详细记录了古代天文学的发展与实际应用。司马迁在其工作中,精确地记载了天文现象如何与农业、节令产生紧密联系。例如,他描述了九月九日时,天上的星象变化,如何影响当时的农业生产与社会活动。古人通过对星空的观察来判断冬季的气候走向,借此安排农田的休耕与播种。

在古代的节令活动中,重阳节所对应的天文现象,往往被用来解释季节更替和农事调整。通过这些记载,我们可以看到古人不仅仅把天文视为神秘的存在,更是用它来指导现实生活的方方面面。

现代的传承与应用

今天,尽管科学技术已经高度发展,但重阳节仍然保留着天文与农业的联系。在现代社会,重阳节的习俗虽然更多表现为家庭团聚和敬老,但星象的观察和天文文化依然影响着部分地区的农业生产。例如,在一些传统的农村地区,农民依然会参考天文历法,结合天象变化安排耕作与收获计划。现代天文知识的普及,也让许多人更加关注这一节气的天文意义,通过观星等活动更好地理解古人智慧与自然规律。

重阳节不仅是对祖先的敬仰,也是对自然的顺应与敬畏。通过对天文现象的观察与理解,古人赋予了这一节日深刻的文化意义,既是对生命的感悟,也是与自然和谐共生的体现。

起名大全

最近更新

- 今日是堵蚂蚁窝吉日吗 2025年9月23日是堵蚂蚁窝的吉日吗

- 2025年9月22日几点建造楼房吉利 建造楼房吉时查询

- 今日是坟墓启钻吉日吗 2025年9月30日坟墓启钻吉利吗

- 2025年9月22日几点打井吉利 打井几点是吉时

- 今日是厨房移位吉日吗 2025年9月24日能厨房移位吗

- 2025年9月22日几点购买狗狗最好 购买狗狗几点是吉时

- 昭字女孩取名:属性属水的润泽寓意与搭配方案

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月24日墙面粉刷好吗

- 2025年9月22日几点安装大门最合适 安装大门几点是吉时

- 今日是安大门框吉日吗 2025年9月29日安大门框当天黄历吉利吗

- 2025年9月22日几点安置床铺吉利 安置床铺几点是吉时

- 重阳节的高山与菊花:秋季养生的传统密码

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气