冬至阳生,古诗讲述寒冬养生法

寒冬季节,天地间的寒气逐渐加重,然而在古代中国的传统文化中,寒冷并不是单纯的寒冷,而是冬至阳生的转折点,意味着阳气的复苏。在这一节气里,养生的重点便是顺应天时,调养体内阳气,促进健康。通过对古诗文和历史的分析,我们可以从传统养生的角度,探索如何在寒冬中养生保健。

冬至的天文与农耕背景

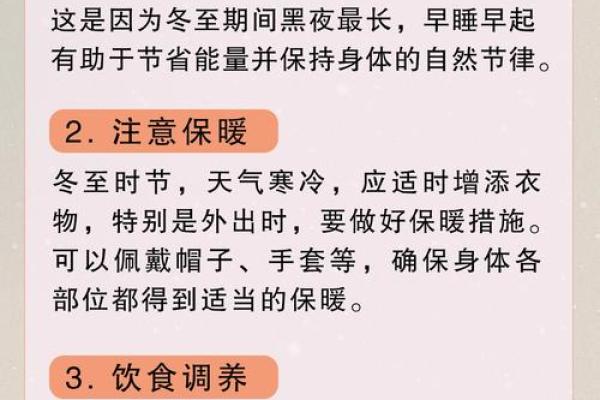

冬至节气不仅是太阳在黄道上运行的一个重要节点,也是古人认知天文和季节变化的依据。在这一天,太阳直射地球的南回归线,白昼最短,黑夜最长。这一现象代表着寒冷季节的到来,然而也暗示着阳气的开始回升。因此,冬至被视为阳气复生的时刻,意味着阴气开始衰退,阳气慢慢增长,生命力逐步恢复。

古人从农耕的视角出发,认为冬至的到来标志着一年的循环重生,尤其是农业生产的周期。此时,农民们忙于冬季的储备工作,同时也利用这一时机调养身体,为春耕作好准备。冬至之后,阳光逐渐增强,气候回暖,为春耕的顺利进行打下了基础。

古诗中的寒冬养生智慧

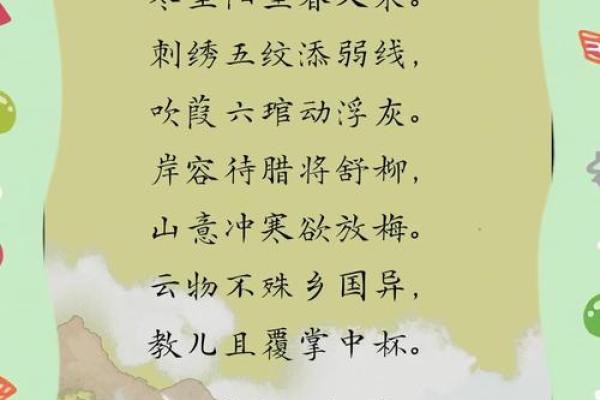

在古代文学中,许多诗词提到冬季养生,强调保持体内阳气的活跃与温暖。例如,唐代诗人白居易的《冬至夜思家》就通过寒冷的季节抒发了人们对健康与温暖的渴望,表达了在冬季保养身体、养阳防寒的重要性。类似的诗句中,也不乏提到冬季饮食与运动的养生之道。

“冬至阳生春又来”,这句古诗道出了冬季养生的核心思想,即通过冬至时节的养生来为春天的到来打下良好的基础。冬至是一个静养身心、调整作息的时刻,古人认为,只有保证冬季身体的调养,才能迎接春天的旺盛生命力。因此,诗词中常常提到适合冬季的饮食调养、作息安排等,体现了深厚的天人合一的思想。

传统习俗中的饮食与活动

在冬至时节,传统的饮食与习俗非常注重养生与防寒。古人通常会在这一天食用各种具有温补作用的食物,如羊肉、红枣、桂圆、糯米等,这些食物有助于增强体内阳气,抗寒保暖。在北方地区,冬至还流行吃饺子,寓意着团圆与温暖,传递着人们对健康与幸福的祈愿。

除此之外,冬至时节也是人们重视运动养生的时期。古代有“冬练三九,夏练三伏”的说法,这意味着冬季的锻炼要比其他季节更加注重耐寒与增强体质。通过适量的户外活动与锻炼,人体的免疫力能够得到有效提升,抵御冬季的寒冷,保持身体的阳气。

现代传承与应用

进入现代社会,冬至节气的养生观念依旧传承着,并得到了新的发展与实践。在当今社会,虽然人们的生活方式和环境发生了变化,但冬至时节的饮食与养生习惯依旧得到重视,尤其是在一些传统家庭和养生文化中,冬至养生依然是一项重要的生活方式。

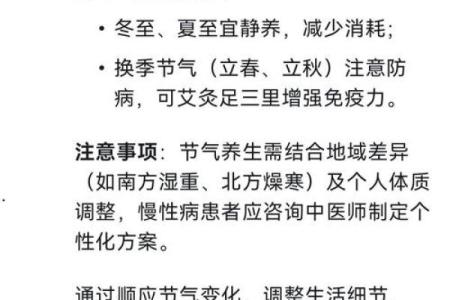

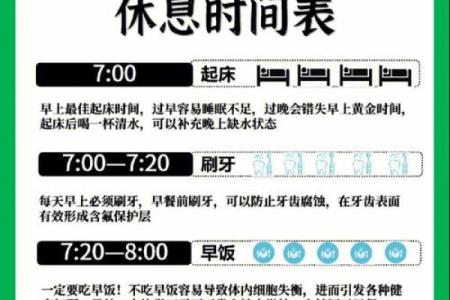

现代人更加注重的是如何通过科学的饮食、运动与作息安排来保持体内的阳气。例如,许多现代人会选择在冬季通过摄入富含维生素和微量元素的食物来提升免疫力,如大枣、蜂蜜、花生等。此外,现代医学也提倡在冬季进行适当的锻炼,如瑜伽、太极等,不仅能帮助身体增强阳气,还能调节精神,提升整体健康水平。

随着寒冷气候的到来,许多现代养生课程和中医诊所也会在冬至期间提供特定的养生建议,如泡足疗法、针灸和艾灸等,都是调养阳气、加强体质的有效方法。

通过对古诗、传统习俗以及现代养生方法的结合与反思,我们可以更加清楚地理解“冬至阳生”的深刻含义。在这一天,不仅是自然界阳气回升的开始,也是人们调整身体、养护健康的重要时机。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气