传统习俗与现代生活的跨越与融合

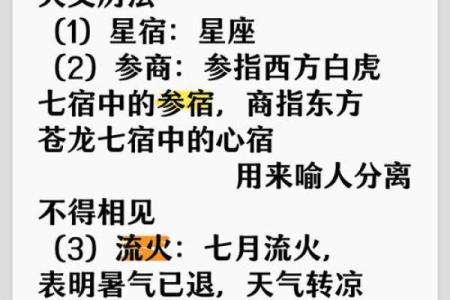

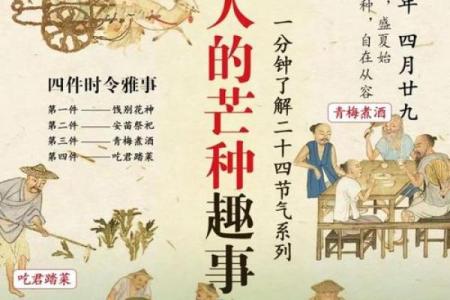

在悠久的中国文化中,许多传统习俗的根源可以追溯到农耕和天文历法的形成。这些习俗无论在饮食、节庆,还是日常活动中,都深深影响着人们的生活方式。随着时代的进步,现代社会对这些传统习俗的传承和发展逐渐形成了跨越与融合,古老的智慧与现代的科技共存共生,展现出别样的魅力。

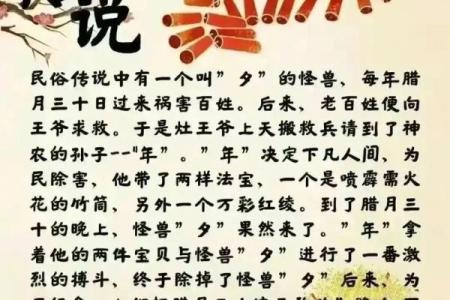

春节的起源与演变

春节,作为中华文化中最重要的传统节日之一,其起源可以追溯到农耕时代的“岁首祭祀”。在农业社会中,春节是祭祀祖先和神灵的时刻,旨在祈求新一年的丰收和安康。这一习俗不仅与农耕活动紧密相关,还与天文历法的变化息息相关。中国古代的农历是基于天文观察制定的,春节的日期通常与冬至后第一个新月相近,意味着“岁首”到来。

在《礼记》中有对春节祭祀的记载,描述了古人如何以祭天、祭祖等仪式,求得一年的好运和丰收。这个习俗逐渐演化成现代社会中的团圆和庆祝活动。尽管如今的春节已不再完全依赖农业生产,但许多人依旧遵循着古老的祭祀和团圆的传统,家人无论身处何地,都会尽量回家团聚。春节的餐桌上,也常常出现传统的年菜,如饺子、年糕、鱼等,承载着人们对未来一年的期望与祝福。

中秋节的天文意义与民俗演变

中秋节起源于中国古代天文观测与农耕文明的结合,最初是为了庆祝秋季的丰收,同时也与天文中的“满月”相关联,象征着圆满与团圆。月亮的圆缺变化与农作物的生长周期息息相关,因此中秋节在中国农耕文化中有着重要的意义。

《诗经》中有着对月亮的赞美:“露从今夜白,月是故乡明。”这一诗句表达了人们对家乡和团圆的渴望,月亮成为了寄托情感的媒介。随着时间的推移,中秋节逐渐成为了家庭团聚的重要时刻。传统的月饼,作为节日的标志性食品,蕴含着深厚的文化寓意。现代人虽然不再依赖月亮来决定农业生产,但在节日里,赏月、吃月饼等活动依旧延续下来,成为了每年秋季的文化符号。

结合科技与文化的端午节

端午节作为传统节日之一,历史悠久,其起源与纪念屈原的历史事件密切相关。屈原投江自尽,人民为了纪念他而举行的赛龙舟、吃粽子等活动,体现了人们的忠诚与爱国情怀。尽管屈原的事迹已经远离了日常生活,但端午节的传统依然活跃在今天,且通过现代的方式得以更广泛地传承。

现代社会中,随着科技的进步,端午节的庆祝活动不仅局限于传统的赛龙舟和吃粽子。通过数字化手段,端午节的文化传承与创新也被赋予了新的生命。例如,很多城市在端午期间举办的龙舟赛已经通过互联网进行直播,吸引了全球观众的参与,进一步增强了节日的全球影响力。同时,现代的粽子也进行了创新,不仅保留了传统口味,还出现了各种新型口味和健康版本,满足了现代人对食品多样化的需求。

通过这些创新与融合,传统节日不再仅仅局限于一种单一的文化体验,而是成为了时代发展和社会变迁的见证。人们在传承这些节庆习俗时,融合了更多现代科技与创意,使这些传统习俗在现代生活中焕发出新的光彩。

中国的传统习俗,在农耕和天文的深厚背景下逐渐发展和完善,今天在与现代生活的碰撞中依然保持着旺盛的生命力。这些习俗不仅仅是历史的遗产,更是在现代社会中与时俱进的文化传承。

起名大全

最近更新

- 揭秘十二星座:农历中的神秘生日密码,你的星座运势如何?

- 2025年农历四月十一这日子乔迁是否黄道吉日? 入住新居吉日宜忌

- 11月神秘吉日揭秘:哪些日子最适合进火,你错过了吗?

- 回族节日中的食俗与健康秘诀

- 揭秘为何这些黄道吉日能带来好运?你的最佳选择在这里

- 2025年农历四月廿六订婚适合吗? 今天订婚是好日子吗?

- 2025年农历四月初一提车符不符合黄道吉日 提车有没有问题?

- 2025年农历三月廿四这日子安门旺不旺? 安门是好日子吗?

- 2025年04月27日是否是开业吉日 开张是否是好日子?

- 慧字五行属什么?女孩取带慧字的名字技巧

- 2025年10月4日几时提新车最好 提新车吉时查询

- 2025年10月4日几时绘画最好 绘画吉时查询

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气