一年四季的节日:从文化到应用的全景分析

一年四季是自然界的轮回,每个季节都有其独特的节日和文化内涵。这些节日不仅与农耕和天文现象紧密相关,还深刻影响着我们的日常生活、饮食和传统活动。在这些节日背后,有着丰富的文化传承与历史积淀,展现了中国人民对自然的敬畏与对生活的热爱。

春季:清明节与春节

清明节起源于古代的寒食节,最初是为了纪念春秋时期的介子推。在农耕社会中,春季是播种的季节,清明节的设立,除了祭祖、扫墓的传统习俗外,亦寓意着对新一季农作物生长的祈愿。清明节的饮食习惯非常独特,最具代表性的是“清明果”,这是一种由艾草、糯米粉做成的小点心,寓意着清明时节的草木旺盛与生机勃勃。

春节作为中国最为重要的传统节日之一,源自古代对“年”的崇拜,是农历新年的开始。春节的习俗主要围绕着祈求来年五谷丰登和家人平安。在这个节日里,人们会进行大扫除、贴春联、吃年夜饭、放鞭炮等活动,这些习俗不仅是为了驱赶年兽,也象征着旧的一年结束,新的一年开始的美好愿望。

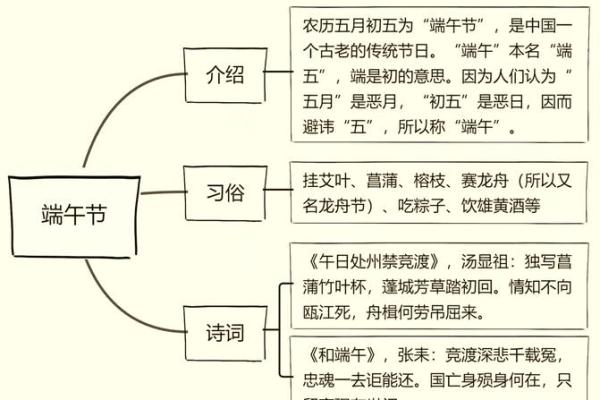

夏季:端午节与夏至

端午节最初源自于对屈原的纪念。在古代社会,屈原作为楚国的著名政治家与诗人,他的忠诚与智慧广受民众敬仰。端午节的传统习俗有赛龙舟和吃粽子等,这些活动不仅是纪念屈原的方式,还体现了对健康、丰收的期许。粽子是端午节的代表食品,它由糯米、肉类、豆沙等包裹而成,象征着生命的团圆和丰盈。

夏至是太阳直射北回归线的一天,夏季的节气特征明显,意味着大地进入了一个最为炎热的时期。古人通过这一节气来安排农田的灌溉与农作物的管理。夏至节令的习俗中,饮食尤为讲究,比如“夏至面”,这是一道用面条和各种时令蔬菜做成的清凉菜肴,帮助人们清爽解暑,也体现了对季节变化的适应。

秋季:中秋节与重阳节

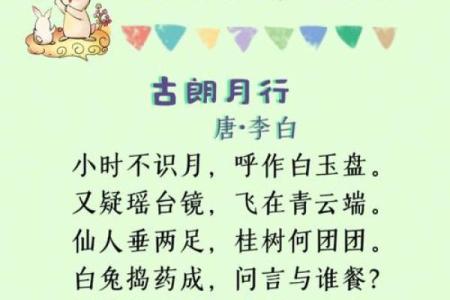

中秋节源自古代对月亮的崇拜与祭祀,特别是在农耕社会中,秋季是丰收的时节,中秋节成为了团聚与分享的节日。人们会在这一天赏月、吃月饼,象征着家人团圆与丰收。月饼的历史悠久,其内涵不仅与团圆有关,还含有对自然周期与丰收的敬畏。

重阳节,源于古代的“九九重阳”,与天文现象和农耕周期紧密相关。古人认为,在这一天,登高望远可以驱邪避灾。重阳节的传统习俗包括登高、插茱萸、饮菊花酒等,尤其是在秋高气爽的日子里,这些活动不仅有助于身体健康,还寓意着长寿和家族的繁荣。

冬季:冬至节与腊八节

冬至是冬季最重要的节气之一,标志着白昼最短,夜晚最长。它起源于天文观测,古人通过对冬至的精确计算,安排农事和生活。冬至的传统习俗包括吃饺子、汤圆等,这些食品不仅暖身,还象征着团圆与温暖。

腊八节则与佛教的传入与普及密切相关,它是为了纪念佛陀成道的日子。腊八节的习俗中最为著名的就是吃腊八粥,腊八粥的制作方法复杂,含有多种豆类和谷物,象征着五谷丰登与对未来的祝福。腊八节也是对农业周期结束、迎接新一年的祭祀。

春节的复兴与创新

随着时代的发展,春节的传统不仅没有消失,反而在现代社会得到了新的生机与活力。特别是在大城市中,春节的庆祝活动逐渐融入了更多现代元素,除了传统的团圆饭与放鞭炮,网络春晚、春节联欢晚会等现代文化形式也成为了不可或缺的一部分。随着社会变迁,春节的“年味”已不仅仅局限于传统食品和习俗,而是发展成为一种现代文化的展示,成为了连接每个人心灵的纽带。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气