的习俗与节令:与家人共享春末的温暖

春末的温暖,伴随着季节的转换,带来了一种家人团聚的氛围。在这段时光里,传统的节令习俗与家人共享的温暖,成为了人们日常生活的一部分。从农耕到天文,传统习俗逐渐形成了丰富的文化传承。

习俗的起源:农耕与天文的结合

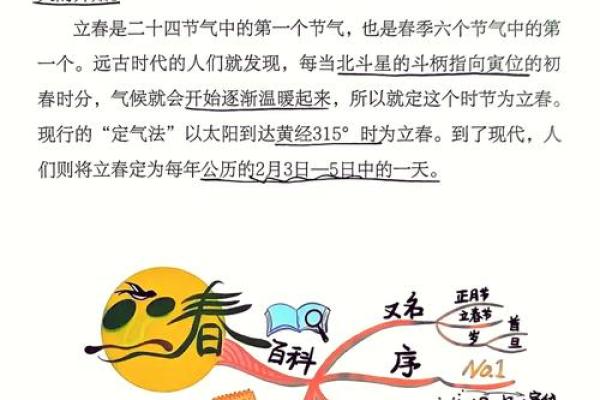

春末是自然界和社会生活中的一个重要节点。农耕社会中的人们,依靠天文的指引,调节耕种和收获的时间。春天的结束,标志着一年的农事进入了新的阶段。自古以来,中国人就根据天文的变化来安排农事,春末是耕种一季农田的关键时刻。随着太阳回归线的移动,春天的气温逐渐升高,白昼变得更加漫长。这是大地逐渐回暖的时候,气候和环境适宜农作物生长,尤其是早春播种后的农田,正迎来新的生长阶段。

通过对天文现象的观察,农民们在春末时节忙碌于田间地头,同时,他们也会结合天文历法,如二十四节气,来安排春耕、春播。这种与自然同步的生活方式,逐渐形成了春末的传统习俗,家人们在此时也常常聚在一起,享受丰收的希望与即将来临的夏季的温暖。

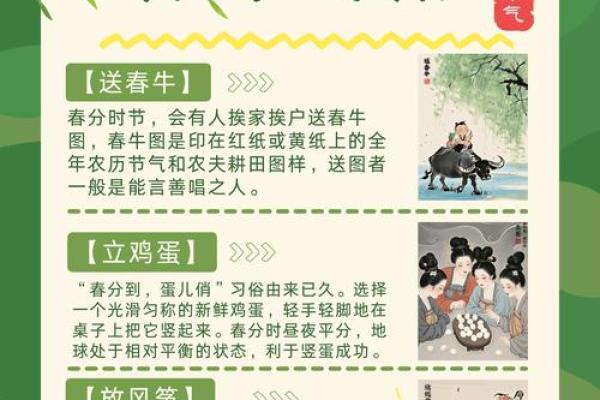

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,春末时节有着丰富的饮食文化与活动。饮食方面,春季是一个万物复苏的时节,食物以清淡、温和为主,符合春季养生的要求。春末时节,人们会选择吃一些具有时令特色的食物,如春笋、春菜、草莓等,传递着自然的味道和气息。此外,家人们会一起制作和享用春季特有的美食,往往是整个家族围坐一起,感受春天的温暖与亲情。

活动方面,春末的天气适宜户外活动,因此许多人会在节令的影响下举行一些家庭聚会或户外游玩。踏青、郊游、登高等活动成为了春末的传统之一。家庭成员一同出门,感受大自然的美好,享受与家人共度的时光,增进彼此之间的感情。

唐代的春末祭祀

在唐代,春末时节是祭祀祖先和神灵的传统时期。这一习俗源于对农耕生活的依赖,以及对天命的敬畏。人们相信,在春天结束、夏季到来之前,祖先的庇佑尤为重要。因此,唐代的春末节令时,宫廷和民间都会举行祭祀活动,祈求丰收和平安。在这期间,家人聚在一起,举行祭祀仪式,不仅是对祖先的怀念,也是对自然的敬畏和对未来的期盼。这个传统习俗也逐渐渗透到日常生活中,成为人们春末团聚的一部分。

明清时期的春游风尚

明清时期,春末的春游活动达到了高潮。无论是宫廷贵族,还是普通百姓,春游都成为了春末的一项重要活动。春游不仅是为了享受春天的景色,也成为了亲朋好友相聚、增进感情的时刻。文人雅士更是会在春游中吟诗作对,品茶赏花,记录下这美好的时光。春游时,家人或朋友聚集在一起,带着欢声笑语,享受自然和亲情的温暖。

家庭聚会与团圆的延续

进入现代,尽管生活节奏加快,社会的变迁带来了诸多新鲜事物,但春末的家人团聚仍然是许多人生活中的重要部分。现代社会的春末,依然是家庭聚会、亲情传递的时机。在这段时光里,无论是通过家庭聚餐,还是一起外出踏青,家庭成员之间的联系依然紧密。人们依然保留着传统的春末习俗,重视与家人共度温暖时光的意义。这种习俗不仅仅是对过去的延续,更是对亲情和家庭文化的传承。

通过这些习俗与活动的延续,我们可以看到,春末时节的传统与文化,已经深深扎根于人们的日常生活中,无论是古代还是现代,家人共享春末温暖的习惯,依然是每个人心中最温暖的记忆。

起名大全

最近更新

- 姓姜有什么创意佳的男孩名字?经典名字推荐

- 2025年农历四月初三结婚是良辰吉时吗? 今日办喜事吉利吗?

- 2025年05月23日订婚适合吗? 订婚是否是好日子?

- 姓张叫什么涵养深的名字好?女孩名字实用推荐

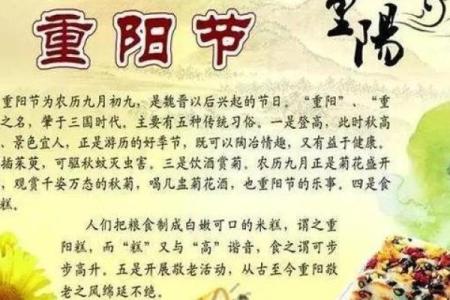

- 九九重阳,九月十八:探寻这个日子的文化密码

- 2025年农历三月廿四安门行不行 今天安装大门合不合适?

- 敏字取名女孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 2025年农历四月初三结婚适合吗? 办喜事能算好日子吗

- 清明节:踏青祭祖与春耕养生的双重意义

- 2025年05月18日装修行不行 装修动工合适吗?

- 生肖大揭秘:农历四月,你的运势来了吗?

- 2025年05月04日这日子动土算黄道吉日不? 今天动土修造合不合适?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气