清明节与祭祖文化的传承

每年四月,春暖花开之际,大地复苏,很多人都会在这一天做出一些特别的安排,来缅怀已故的亲人。不同于日常的节庆,这一天的仪式充满着对生命的尊重,也蕴含着人们对祖先的怀念和敬仰。它不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是人们情感的寄托和文化传承的象征。

起源与农耕天文的关联

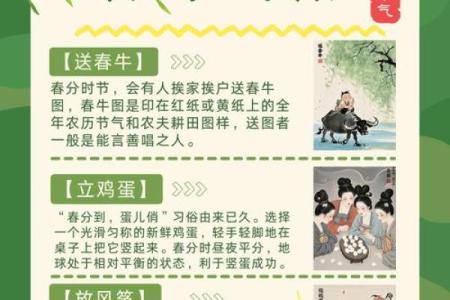

清明节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。根据《礼记》中的记载,清明节原本是为了祭奠先人而设立的节日,随着历史的发展,它逐渐与农耕活动紧密相连。清明时节正是春耕开始的时刻,农民们需要祈求丰收,也会借着祭祖的仪式,表达对自然和先人的敬意。这一节令的时间选择恰恰是春季,气候温暖,正是植树、播种的最佳时机。

从天文角度来看,清明节恰好与春分后15天左右重合,气候温和,阳气生发,适合外出扫墓或祭祀祖先。而《周礼·春官》记载了当时国家祭祀的活动,说明古人早就意识到祭祖和农业生产的重要关系。在古代社会中,祭祖的活动不仅仅是家族传统的传承,更与农业生产息息相关。

传统习俗:饮食与活动的延续

清明节的习俗中,饮食和活动是最具代表性的部分。尤其是在清明节期间,扫墓祭祖的传统活动,成为每年一度的必修课。祭祖的过程中,人们会准备丰盛的祭品,其中包括具有象征意义的食物,如“青团”。这种绿油油的糕点是用艾草和糯米粉做成的,不仅寓意着春天的到来,也象征着生机与繁荣。青团的色彩鲜艳,给清明节增添了一抹清新,而这份传统在现代依然得到了很好的保留。

在活动上,祭祖仪式一般包括清扫墓碑、献上祭品、焚香祭拜等步骤。清明节扫墓的习俗,不仅是在表达对祖先的怀念,还具有防灾祈安、祈求五谷丰登的含义。对于家族来说,祭祖也是传承家族文化的重要一环,家族的长辈通常会安排家人一起参加扫墓活动,以此来强化家族成员间的凝聚力和责任感。

历史案例:孔子与刘备的祭祖

历史上,许多名人也在清明节期间举办祭祖活动,孔子便是其中的典型。孔子在《论语》一书中提到,他每年都要按照礼仪祭祀自己的祖先,这不仅仅是个人情感的表达,更是对传统文化的尊重。在孔子的时代,祭祖被视为一种高尚的行为,代表着尊祖敬宗的理念。通过祭祀,孔子传递了孝道与礼仪的价值观,影响深远。

另一个历史案例则发生在三国时期,刘备在临终时嘱咐儿子刘禅一定要继续祭祖,并且维持国家和家族的礼仪传统。刘备在其一生中,始终强调祭祖的重要性,认为这是一个国家、家族持续繁荣的根基。他不仅自己在清明节祭祖,还安排子孙后代继续沿袭这一习俗,最终成为三国文化中一个不可忽视的精神象征。

清明节的当代意义

到了现代,清明节的祭祖文化依然深受人们的重视,尤其是在城市化进程中,许多年轻人可能因为生活工作原因无法回到老家扫墓,但这种文化传承的方式依然丰富多样。除了传统的扫墓活动,现在很多家庭选择通过网上祭祀平台或现代技术手段来完成祭祖仪式。这种方式虽然与传统的墓地祭祀有所不同,但同样保持了对祖先的尊重与纪念。

在现代社会,清明节不仅仅是一个祭祖的节日,它也成为了人们反思生命、传递文化和增进家庭亲情的重要时刻。许多人通过这一节日,回顾先人的艰辛,铭记历史的教训,并将这种文化延续到下一代。无论形式如何变化,祭祖的核心价值——尊敬、怀念、传承,始终没有改变。

起名大全

最近更新

- 柯姓男孩典雅灵秀的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 希字五行属什么?希字女孩取名寓意深度解析

- 岚字女孩取名:属性属土/金等的大地/金属寓意解读

- 2025年农历三月廿四安门行不行 安装入户门合不合适?

- 2025年农历三月廿四算不算安门好日子? 今日安装入户门适合吗?

- 春风拂面来,农历三月星座运势如何?

- 2025年05月14日搬家符不符合黄道吉日 今日乔迁搬新房合适吗?

- 2025年04月28日提车选的是良辰吉时吗? 今日提车吉利吗?

- 五月红运降临:揭秘农历吉日,你的运势爆发点在哪?

- 节令变化与传统节日文化探秘

- 2025年04月28日是否为提车黄道吉日 提车算好日子?

- 2025年农历四月廿一装修合良辰吉时吗? 这日子装修动工好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气