清明节:踏青祭祖与春耕养生的双重意义

清明节是中华民族的传统节日之一,历经千百年的传承,承载着丰富的文化和历史意义。每年的清明时节,节令的变化与民间的风俗相结合,带来一系列关于踏青、祭祖、春耕、养生等活动。这些活动不仅反映了人们的生活方式和节令智慧,也体现了中国传统文化中的天人合一思想和对自然规律的尊重。

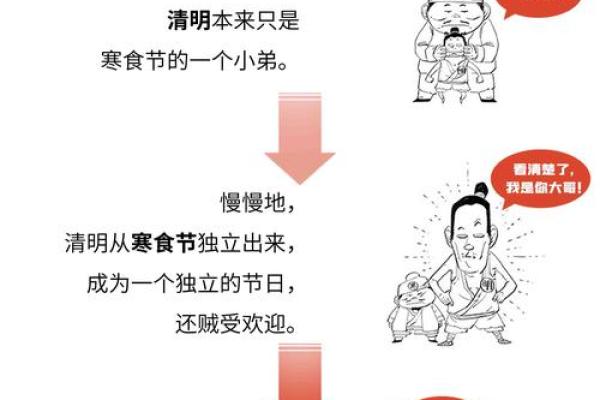

农耕与天文:清明节的起源

清明节的起源与农业生产和天文现象紧密相关。农耕社会的人民通过观察天象、自然气候的变化,形成了对应节气的活动安排。清明节恰逢春季,春天是万物复苏的时节,气候逐渐变暖,适宜农田耕作。清明作为二十四节气之一,位于春分之后,标志着气温逐渐升高,雨水增多,正是春耕的关键时期。

在古代,清明节不仅是人们祭奠祖先的日子,也成为农耕活动的重要时刻。农民会利用这一节气进行土地的耕作、播种,寓意着新一轮农业生产的开始。在这个时节,民间流传着“清明前后,种瓜种豆”的说法,强调清明节前后是播种的黄金时机。

传统习俗:饮食与活动的结合

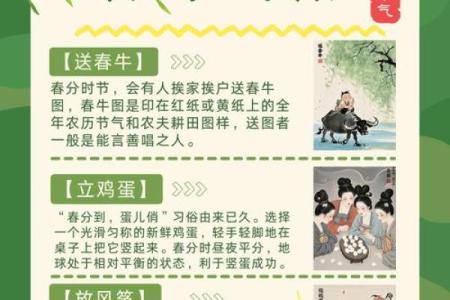

清明节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是踏青和祭祖。踏青即外出游玩,感受春天的气息,这是清明节最具特色的民间活动之一。清明时节,气候温和,草木繁茂,正是外出踏青、亲近自然的最佳时机。古人认为,踏青不仅能舒展身心,还能避邪驱疫。踏青活动通常与扫墓祭祖相结合,寓意缅怀先人、传承家族的文化。

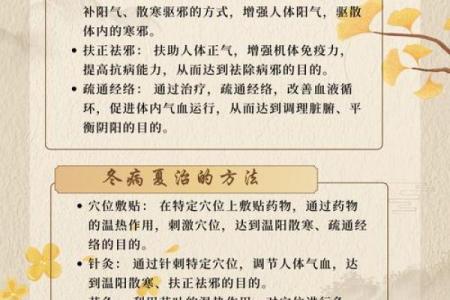

清明节的饮食习俗也体现了与季节和农耕的密切关系。例如,清明时节,食用青团、艾叶粽等传统食物,不仅符合节令,还具有一定的养生作用。青团以艾叶和草药为主要成分,具有清热解毒的功效,正是春季养生所需。通过食用这些传统美食,人们不仅在味觉上感受节令的变化,也在身体上获得了调养。

唐代的清明祭祖与踏青活动

唐代是中国历史上盛唐时期的一个高峰,文化、经济、农业都处于鼎盛状态。唐代的清明节活动中,祭祖与踏青的习俗早已成型。唐代诗人杜牧在《清明》一诗中写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗不仅传达了清明时节的气候特征,还隐含着祭祖时的沉痛与思念。唐代社会十分注重祖先的祭祀活动,而清明正是扫墓祭祖的时机,家家户户都要进行祭祖仪式,以表示对祖先的尊敬。

明代的春耕与祭祖习俗

明代时期,随着农业生产力的发展,清明节的春耕意义愈加突出。清明前后,农民开始忙碌于田间耕作,而祭祖活动则成为了传承家族文化的重要途径。明代许多地方的农民,会在清明节举行祭祀活动,之后便开始春耕。祭祖的活动不局限于家族内部,很多地方会举行集体的祭祖仪式,体现了古人对天地自然的崇敬,也与农业生产周期紧密相连。

清明节的文化融合与创新

在当代,虽然现代化的进程让很多传统习俗发生了变化,但清明节依旧是一个充满纪念和养生意义的节日。许多城市和农村依旧保留着清明祭祖的传统,而春耕活动也在一些农村地区得到了延续。与此同时,现代人对清明节的理解更加丰富,除了传统的扫墓祭祖,更多的人将这个节日视为亲近自然、放松心情的机会。

在城市中,人们往往通过旅行、踏青等方式来感受春天的气息,享受大自然带来的放松与养生效果。此外,现代的清明节还融入了更多的环保理念,如一些地方会在清明期间组织环保植树活动,结合春耕与绿色生态,进一步延伸了清明节的现代意义。

起名大全

最近更新

- 柯姓男孩典雅灵秀的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 希字五行属什么?希字女孩取名寓意深度解析

- 岚字女孩取名:属性属土/金等的大地/金属寓意解读

- 2025年农历三月廿四安门行不行 安装入户门合不合适?

- 2025年农历三月廿四算不算安门好日子? 今日安装入户门适合吗?

- 春风拂面来,农历三月星座运势如何?

- 2025年05月14日搬家符不符合黄道吉日 今日乔迁搬新房合适吗?

- 2025年04月28日提车选的是良辰吉时吗? 今日提车吉利吗?

- 五月红运降临:揭秘农历吉日,你的运势爆发点在哪?

- 节令变化与传统节日文化探秘

- 2025年04月28日是否为提车黄道吉日 提车算好日子?

- 2025年农历四月廿一装修合良辰吉时吗? 这日子装修动工好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气