回族节日里的养生之道:饮食与健康的完美融合

回族的传统节日不仅承载着丰富的文化意义,还蕴含着深厚的养生智慧。节日里的一些习俗,尤其是饮食方面,往往注重食材的搭配与烹调方式,旨在达到调养身体、延年益寿的效果。这些传统习俗有着其深厚的历史渊源,结合农耕和天文的知识,通过对古代文献的解读,可以发现回族节日养生之道是饮食与健康的完美融合。

节令的起源与养生智慧

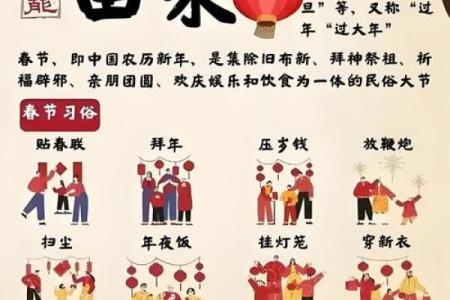

回族节日的许多习俗与天文、农耕有着密切关系。例如,回族的传统节日之一——开斋节,是回族最重要的节日之一,通常在斋月结束后举行。斋月的结束标志着一个周期的完结,这一节令的时间与月亮的周期紧密相连,这与古代农耕的历法紧密结合。月亮的盈亏变化与农田的播种与收获周期息息相关,因此回族的节日常常按照农耕时令来安排,这不仅体现了天文与农业的结合,还隐含着根据不同季节的变化进行养生的智慧。

古代回族人民常通过对天象变化的观察,知道哪些食物适合在不同的时令进行食用。冬季注重滋补,夏季则多食清凉去火的食物。这些食物的选择不仅反映了天文的变化,也体现了根据不同季节调整饮食的养生理念。

古代文献中的养生智慧

在《本草纲目》一书中,李时珍详细记录了各类食材的药用价值与适应季节。回族传统节日中的食材,很多都有其在古籍中的养生作用。例如,在回族的传统节日里,常常食用羊肉和牛肉,配合枸杞、当归等药材,这些食材具有温补、益气的效果,适合在寒冷季节食用,帮助增强身体抵抗力。

而在清真节日中,尤其是在开斋节,回族家庭常常会准备丰富的美食来庆祝,其中的糕点、糖果等食物,往往含有丰富的干果、蜂蜜等天然食材,这些食材的使用讲究与古籍中的养生理念相一致。蜂蜜被认为具有润肺止咳、益气生津的作用,而干果则有健脾开胃的效果,适合在节日中享用,不仅美味,而且符合季节的养生需求。

节令饮食的实际应用

回族的传统节日,不仅注重食材本身的养生价值,还在烹调方法上有所讲究。例如,在回族的节日里,羊肉的烹调常常采用炖煮的方式,这种方式既能最大限度地保留羊肉的营养成分,又能够将羊肉中的油脂释放出来,适合在寒冷季节食用,有助于温补身体。相比煎炸等高温烹调方法,炖煮能够更好地保持食材的原味,避免营养的流失。

此外,回族的节日美食往往富含蛋白质、矿物质等营养成分,具有强身健体、增强免疫力的效果。在节日的宴席上,不仅有丰盛的羊肉、牛肉,还有各类果仁、杂粮等,这些食物搭配合理,既能满足口腹之欲,又能达到养生保健的效果。

饮食与养生的延续

进入现代,回族的节日饮食依然延续着传统的养生之道。随着生活水平的提高,现代回族人在节日里更注重食材的选择与健康的平衡。例如,现代回族家庭会更多地选择低脂肪、高蛋白的食材,如鸡肉、鱼类等,并结合传统的枸杞、枸杞茶等食材,以此达到清热解毒、滋养身体的效果。同时,现代人对养生的关注,使得回族节日的饮食也越来越多地与现代健康理念相结合,例如注重减少油腻食物的摄入,选择有机食材等。

通过这种方式,传统节日的饮食不仅传承了回族的文化,也与现代养生理念得到了结合,形成了一种饮食与健康的完美融合。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气