文化记忆:盘点中国七夕的浪漫传说

七夕节是中国传统文化中最具浪漫色彩的节日之一,源远流长的七夕传说,至今依然在千百年间影响着人们的生活。这个节日不仅与古代农耕社会的天文现象有关,还蕴含着深厚的文化内涵。今天,我们来一起盘点中国七夕的浪漫传说,探索其起源、传统习俗及现代传承。

七夕的起源:农耕与天文

七夕节的起源可以追溯到古代农耕社会,尤其是与天文现象的关系密切。传说中的“牛郎织女”,即天上两颗星星——织女星和牛郎星。每年七月初七,银河两岸的牛郎和织女因为银河的阻隔只能遥望相对,无法相见,象征着分离与思念。这一天,天上的喜鹊会搭建成桥,帮助牛郎和织女相会。因此,七夕节也成为了中国古代天文现象的象征。

除了牛郎织女的传说,七夕节还与农业生产密切相关。在农耕社会中,农民会在七月初七这一天进行祭祀活动,祈求丰收和安康。这一传统至今仍然在一些农村地区保留,成为了农民对天、地、自然的敬畏与祈求。

传统习俗:饮食与活动

七夕节的传统习俗非常丰富,尤其是在饮食和活动上。古人相信,七夕这一天是一个“巧手”的节日,因此,许多地方都有“乞巧”习俗。乞巧是指女孩们在七夕这一天向织女祈求巧艺,希望自己能织得一手好布,做得一手好饭。这一习俗在古代盛行,女孩们常常用针线活儿来比拼手艺,表达对未来生活的美好期望。

在饮食方面,七夕节也有着独特的食俗。在一些地方,七夕节吃“巧果”,即用糯米做成的各种形状的小点心,寓意着巧手与美好未来。而一些地方还会吃面条,象征着团圆与长寿。

此外,七夕节的另一个重要活动是祭织女。祭祀活动一般在晚上进行,人们会向天上的织女星祈愿,表达对爱情的美好向往。这个习俗不仅是一种对爱情的祈愿,也是对古代女性智慧与辛勤劳动的尊重。

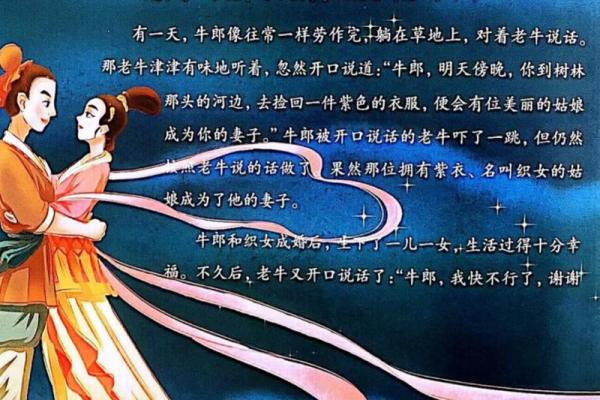

东汉时期的“牛郎织女”故事

在中国历史上,最具影响力的七夕传说之一便是东汉时期流传下来的“牛郎织女”故事。这个故事讲述了牛郎和织女相爱却因天帝的干涉被迫分离,每年只有一次相会的机会。这个传说代表了古代人对爱情与忠诚的向往,也反映了对天象的理解。牛郎织女星的传说至今仍然深深植根于中国文化中,每年七夕,成千上万的情侣都会在这一天表达对爱情的美好祝愿。

唐代的“乞巧”风俗

在唐代,七夕的“乞巧”风俗非常盛行。唐代的女子会在这一天进行各种巧艺活动,如刺绣、编织等,并通过这些活动来展示自己的技艺和智慧。这一风俗在当时的社会中有着深远的影响,不仅体现了女性在家庭中的重要地位,还彰显了女性的艺术创造力和独立精神。唐代文人曾在诗文中描写过七夕乞巧的场景,表现了对这一传统的高度评价。

爱情与浪漫的符号

进入现代,七夕节的意义不仅局限于古老的传说与习俗。七夕逐渐成为了现代人表达爱情的节日,尤其是在都市中,越来越多的情侣选择在这一天共度浪漫时光。无论是通过送花、送礼物,还是一起旅行、共进晚餐,七夕节已经成为了一个现代爱情的象征。

此外,七夕节还与电子商务密切相关,许多商家通过这个节日推出各种促销活动,使七夕成为了购物狂欢的日子。尽管现代七夕节的形式发生了变化,但其核心依旧是浪漫与爱情的表达。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日乔迁合不合适? 乔迁入住吉日指南

- 2025年农历四月廿六订婚是良辰吉时吗? 今天提亲怎么样?

- 满月酒黄道吉日大公开,你的好日子在这里

- 10月13,农历里的重要节气,你准备怎么过?

- 选对吉日,运势翻倍揭秘大吉日背后的神秘法则

- 肖字男孩名字范例:从经典文献中提炼的吉祥组合

- 2025年05月11日领证合适吗? 今日领证结婚适合吗?

- 2025年农历四月十七是否宜搬家? 今日乔迁搬新房能算好日子吗

- 2025年05月14日搬家合不合适? 今日搬家入伙能算好日子吗

- 闲字男孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 2025年农历三月三十开业是良辰吉时吗? 今日开市做生意好吗

- 2025年04月27日开业合不合适? 今日开市做生意适合吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气