冬至节气的天文现象与养生调理的完美结合

冬至,作为二十四节气中的一个重要节点,具有深厚的天文和文化背景。从天文学的角度来看,冬至是太阳直射南回归线的时刻,意味着一年中白天最短、夜晚最长的一天。此时太阳的辐射角度最小,气候逐渐寒冷,人体的阳气最弱。因此,冬至不仅是农耕社会的重要标志,也是养生调理的最佳时机。

冬至的天文现象与农业生产

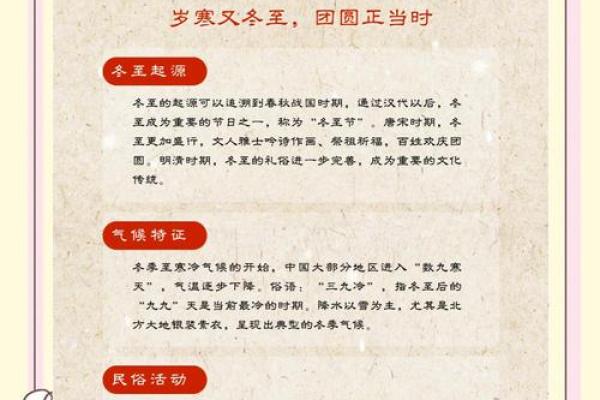

冬至节气的起源可追溯到远古的农耕文明。古人通过对天象的观察,逐渐认识到四季更替、节气变化与农业生产的密切关系。冬至作为寒冬的开始,标志着寒冷天气的到来,农民们通常会根据这个节气来调整农事活动。例如,在冬至前后的这段时间,农业生产基本上进入休整期,农民则集中精力储备粮食,修整工具,为来年的播种做准备。

传统习俗与饮食调理

在中国传统文化中,冬至有着重要的习俗,尤其是在饮食方面。冬至吃饺子是北方的传统,寓意“交子换新岁”,象征着新一年的开始。南方则有吃汤圆的习俗,寓意着团圆和温暖。在这个寒冷的节气,食物的选择非常讲究。根据中医理论,冬至时节寒气最重,人体需要通过热量和营养来抵御寒冷。因此,食物应该温补为主。冬至前后,人们常常食用羊肉、鸡肉、牛肉等高蛋白食物,以补充体内的阳气,增强抗寒能力。

古代医书中的养生智慧

《黄帝内经》是中国古代医学的经典之一,其中对冬至节气的养生有着详细的记载。《黄帝内经》指出:“冬三月,此为闭藏,水冰地坼,天寒地冻,养生当重藏。”这段话提醒我们,在冬季,尤其是冬至前后,人体的阳气应该藏匿,避免过度消耗。冬季是最适宜进行“藏养”的季节,人体的内在机能要保持安静与内敛。因此,这一时期的养生调理不仅要加强保暖,还应注重滋补,以增强人体的免疫力和抗寒能力。

冬至与祭祖文化的结合

另一个历史案例是关于冬至与祭祖文化的结合。自古以来,冬至不仅是农业生产的分水岭,也是人们祭祖的重要时刻。冬至日,家家户户都会举行祭祖仪式,祈求祖先的庇佑,并为家族的繁荣昌盛而祈愿。这一传统反映了古人对天文变化的尊重以及对自然规律的认知。在祭祖的同时,人们也会根据节气的变化调节饮食和生活方式,以保持身体的平衡与健康。冬至的祭祀习俗与养生理念互相交织,体现了古人天人合一的思想。

冬至节气的健康调养

在现代社会,冬至节气的养生调理依旧有着重要的指导意义。随着生活水平的提高,冬至的习俗逐渐与现代健康理念相结合。在现代养生中,冬至是调理身体、增强免疫力的重要时机。人们更加注重食疗与运动的结合,例如,冬季食用温补食材如桂圆、枸杞、黑枸杞等,补充身体所需的营养。同时,保持适当的运动,如太极拳、散步等,既有助于增强体质,又能够调节心情,避免因寒冷天气而产生的抑郁情绪。现代人通过结合传统养生文化,调整生活方式,提升了对节气的敏感度和健康管理能力。

冬至节气不仅是天文变化的标志,更是养生调理的关键时刻。无论是在古代农耕社会,还是在现代生活中,人们都通过不同的方式适应这一节气的变化,保持身体健康与生活的平衡。

起名大全

最近更新

- 2025年农历三月三十开业合不合适? 开市做生意能行吗

- 2025年农历四月初一是否为提车好日子? 今日买新车算不算好日子?

- 2025年农历四月廿六订婚有问题吗? 今日订婚吉利吗?

- 2025年05月04日动土吉利吗? 今日动土建房好吗

- 材字男孩取名:属性属水的润泽寓意与搭配方案

- 立夏节气与古人智慧:从养生到农事的完美契合

- 姓程文雅大方的男宝宝名字,如何取才显聪慧?

- 算黄道吉日有绝招?专家教你一招,让你的好事连连

- 2025年农历四月十七搬家避凶了没? 今日乔迁新房好吗

- 明天农历,隐藏的节日密码,揭秘背后的历史故事

- 房姓男孩豁达开朗的名字,有哪些新颖独特的?

- 2025年04月21日安门避凶了没? 安装入户门能算好日子吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气