腊八节的习俗与现代应用

腊八节作为中国传统的节日之一,具有深厚的历史背景和文化内涵。从远古时期的农耕文明到现代社会,它的习俗一直承载着丰富的象征意义和文化价值。

腊八节的起源:农耕与天文的结合

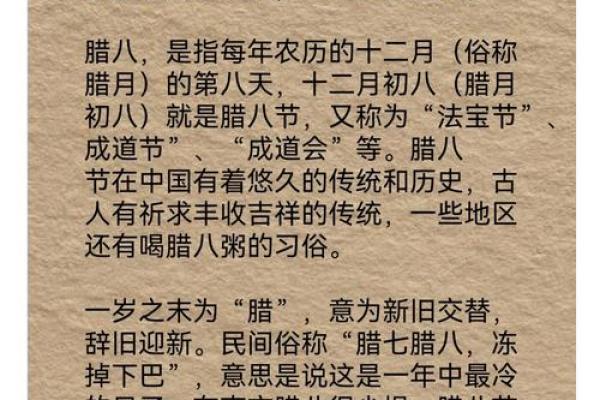

腊八节的起源可追溯到中国古代的农耕社会。早在春秋战国时期,腊月初八便被定为祭祀农神、祈求丰收的日子。古人通过祭拜神明、驱逐邪气来保证来年的丰收。这一时期,腊八节的庆祝活动主要集中在农业社会对天时的依赖,反映了古人对自然规律的尊重和对农业生产的重视。

天文学也在腊八节的形成中扮演了重要角色。腊月初八这一日期与冬至后的节气安排密切相关,正是“腊月”进入寒冷季节的标志,农作物基本收割完毕,农民开始进行年终的祭祀活动。这个时段也是一年的农事工作总结,藉此活动让人们反思过去,祈愿未来。

传统习俗:饮食与活动的传承

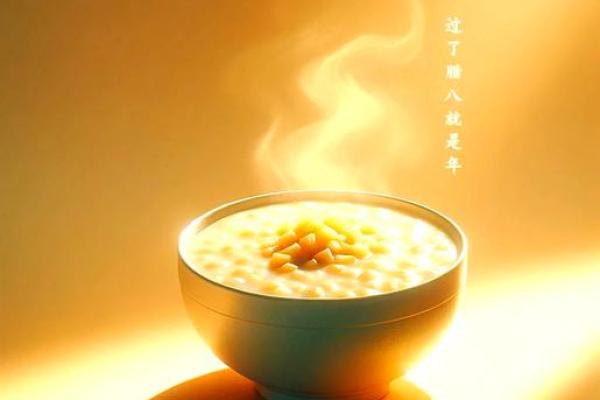

腊八节的传统习俗主要体现在饮食和活动两方面。最具代表性的饮食习惯是腊八粥的食用,传统的腊八粥以八种不同的粮食为主料,象征着富贵、吉祥和丰收。不同地区的腊八粥食材有所不同,有的地方加入红枣、桂圆、杏仁等,有的则加入花生、枸杞等,充分展现了中国南北方文化的多样性。

此外,腊八节还和各地的民俗活动紧密相关。在一些地区,人们会举行盛大的庙会或祭祀活动,祭拜祖先和神灵,祈求来年的安康与丰收。这些活动不仅是对传统的尊重,也是现代社会中对家族、对历史的怀念与传承。

历史案例:经典典籍与腊八节

腊八节在中国历史上被文人学者赋予了许多文化内涵。在《礼记·月令》中就提到过腊月是祭祀的月份,腊月初八作为祭祀的重要日子,其文化含义在古籍中得到了广泛的记录。又如,唐代大诗人白居易在其诗作中多次提到腊八节的习俗,尤其是在《腊八日》中,诗人通过描绘腊八粥的食用场景,反映了节日的温情和节令的特色。

另一个历史案例出现在明清时期,随着腊八节的逐渐普及,这一天成为了官员和百姓共同参与的祭祀日。明清宫廷中,皇帝会亲自主持祭祀活动,以祈求国运昌盛、百姓安康。同时,民间也在这一天进行各种庆祝活动,如放烟火、制作腊八粥等,展示了腊八节作为节令和社会凝聚力的重要性。

创新与守护传统

随着社会的变迁,腊八节的传统习俗也在现代社会得到了传承与创新。尤其是在现代都市中,腊八粥已经成为了不少餐馆和超市的特色食品,成为节日气氛的重要象征。而传统的祭祀活动,也通过现代化的方式进行创新。例如,许多城市的庙会活动已经不再仅仅限于传统的宗教仪式,还加入了文艺演出、民俗展示等互动环节,使传统节日更加贴近现代人的生活。

在当今社会,腊八节不仅仅是一个饮食和祭祀的节日,它的文化意义愈加深远。它提醒现代人要珍惜生活中的每一份收获与幸福,也呼唤我们在日常繁忙的生活中不忘回望历史,承载文化的根脉。

腊八节从古至今,经历了岁月的洗礼,它的传统习俗在现代依然焕发出新的光彩。无论是亲手制作的腊八粥,还是对先人和神灵的敬拜,腊八节无疑是中华文化重要的一部分,承载着深厚的历史感情与时代精神。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气