七夕节:探究古代爱情与天文的浪漫联系

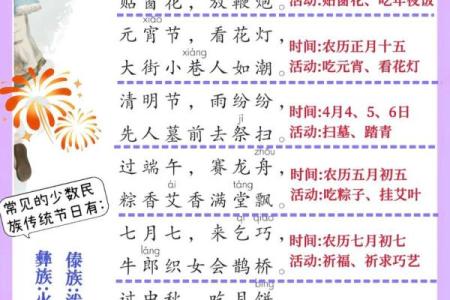

每年的农历七月初七,正是中国传统节日——七夕节。这一天,传说中的牛郎与织女相会之时,仰望星空,可以看到那颗遥远的“牵牛星”与“织女星”相对而立,宛如两颗心灵相系的星辰。七夕节不仅是浪漫的象征,它的起源和发展也与古代农耕文化及天文现象紧密相连,承载着深厚的历史与文化意义。

七夕节的天文与农耕起源

七夕节的起源可以追溯到古代的天文现象与农耕文化。在古代,人们对自然现象有着浓厚的兴趣和敬畏之情,尤其是天上的星星。根据中国古代的星象学,牛郎星与织女星分列天河两岸,象征着牛郎与织女的爱情故事。每年农历七月初七,天河的水面成为这对情人的见面桥梁,这是他们一年一度的相会之时。

这种天文现象被古人称为“鹊桥相会”。古代的农耕社会往往通过天文现象来安排季节性的活动,因此七夕节的设立也与农耕的节令息息相关。尤其在稻谷丰收的季节,农民们通常会举行庆祝活动,祈求丰收和家庭幸福,这也让七夕节成为了表达爱情和祈愿美好生活的节日。

传统习俗中的浪漫与天文结合

在七夕节,传统习俗丰富多彩,其中不乏带有天文元素的活动。最具代表性的当属“乞巧”这一习俗,特别是对女子而言,常常会在七夕这一天进行一系列的祈愿活动,祈求心灵手巧,增进自身的才艺和幸福。乞巧活动一般会涉及到穿针引线、编织等,其中的“巧”字正是寄托了女性对美好生活和爱情的向往。

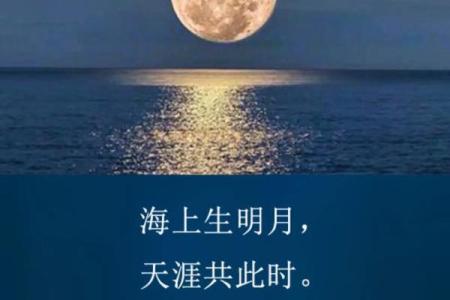

此外,七夕节还是一个极富浪漫氛围的节日,很多情侣和爱人会在这一天聚在一起,仰望夜空,寻找那颗特别的“织女星”和“牛郎星”。这种行为不仅仅是追寻星座的美丽,也象征着爱侣们之间深厚的情感寄托,恰如古人所说,牛郎织女星座的相望便是爱情不屈的象征。

历史案例中的七夕与天文

在中国历史中,七夕节与天文之间的联系也得到了诸多经典文献的记载。如《山海经》便有对牛郎织女星的描述,展现了天文与民俗的结合。在《红楼梦》一书中,贾宝玉和林黛玉的爱情也借用了这一象征,尽管他们的爱情并非完全顺利,但他们之间的情感与牛郎织女的故事相互映衬,呈现出一种天人合一的诗意。

再比如,唐代诗人杜牧的《秋夕》一诗中提到“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,诗意的描写中,既有秋天的清冷,又有情人间的温柔与柔情。虽然这首诗没有直接讲述牛郎织女的传说,但它所传递的情感与七夕节的文化内涵密切相关,表现了古代文人对于爱与天文的共鸣。

现代传承与创新

随着时代的变迁,七夕节逐渐演变为现代的情人节。尽管现代社会中,七夕节的庆祝方式有所不同,但它仍然保持着对爱情的美好寄托。许多情侣会选择在这一天互送礼物、共享浪漫晚餐,或是通过各种现代科技手段(如通过网络传送祝福、视频通话等)来表达情感。七夕节通过这些形式的传承与创新,继续在现代社会中焕发光彩。

天文元素依旧在现代七夕的庆祝活动中有所体现,很多地方会组织天文观测活动,鼓励人们在夜空下寻找牛郎星和织女星,这样的活动不仅让现代人回归自然,也能深刻感受到古代星空文化的魅力。此外,许多科技公司也通过虚拟现实和增强现实等技术,模拟出星空景象,让人们在现代科技中体验那份传统的浪漫。

七夕节,作为一个深具文化内涵的传统节日,它不仅仅是中国古代天文与农耕文化的遗产,更是一个跨越时空、传递爱情的美丽象征。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气