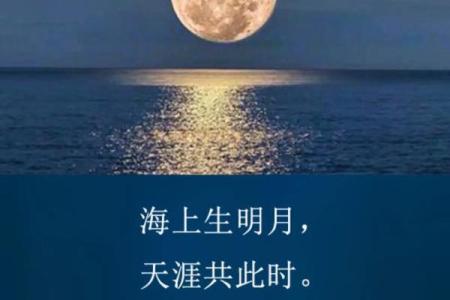

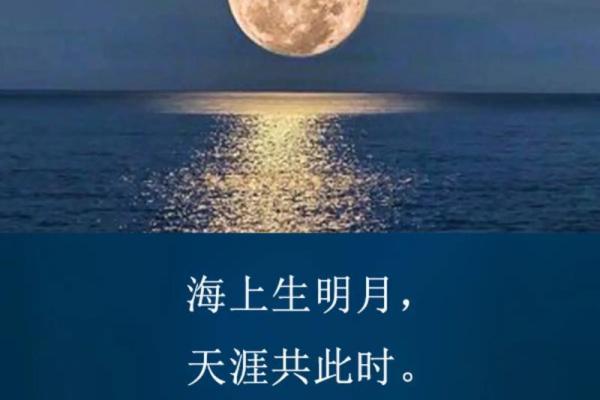

中秋月圆诗意浓——赏月思乡与团圆之情

每年的中秋节,月亮总是格外圆满,洒下温柔的光辉,让人不禁思绪万千。这个象征团圆和思乡的节日,不仅仅是一个节令,更承载着深厚的文化底蕴和历史传承。从农耕文明的起源到现代社会的传承,中秋节的习俗与情感始终未曾改变。

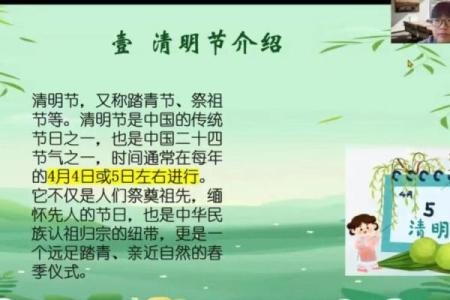

中秋节的起源与天文背景

中秋节的起源,可以追溯到远古时期。古人通过天文观察发现,月亮在每年的农历八月十五日最为圆满,象征着丰收与和谐。农耕文化的传统让这个节日与秋季的丰收紧密相连,成为人们庆祝丰收、祈求未来年景更好的重要时刻。月亮的圆满不仅象征着大自然的恩赐,还寄托着人们对美好生活的向往。

在古代,天文学的发展促使了对月亮的更深了解。尤其是在唐宋时期,月亮不仅成为诗人笔下的灵感源泉,也成为了学者研究的对象。唐代的诗人李白便有《静夜思》,通过月亮的意象表达了对家乡的思念之情。这种情感随着时间的推移逐渐深化,成为了中秋节文化的核心。

传统习俗与文化内涵

在传统的中秋节庆祝活动中,最具代表性的就是“赏月”和“吃月饼”。“赏月”是中秋节最重要的活动之一,古人认为,月亮是吉祥的象征,可以带来好运和家庭的和谐。无论是团圆的家庭,还是远离故土的人们,大家在这一天都会抬头望向那轮明月,通过它传递思念和祝福。

中秋节的另一大传统便是“吃月饼”。月饼的形状象征着月亮的圆满,象征着团圆和家人之间的亲密无间。每年中秋节,家家户户都会准备月饼,送亲送友,表达对彼此的思念与祝福。月饼的不同口味和馅料,也显示了地域文化的多样性,南方的豆沙月饼、莲蓉月饼和北方的五仁月饼各具特色。

除了这些,古代还有许多与月亮有关的民间活动。例如,唐代的“月下游宴”和宋代的“月光灯会”,这些活动不仅展示了人们对月亮的敬仰,也表现出中秋节浓厚的节庆氛围。

历史中的中秋节庆

在中国历史中,中秋节曾被多个朝代重视并加以庆祝。宋代时,月亮与团圆的情感已经深深植入人心。宋代皇帝赵匡胤便曾命令宫中举办盛大的中秋宴会,不仅有品月赏景,还有各式各样的文人雅集和书画展览。这一传统在宋代达到了高潮,月亮和中秋节的象征意义更加丰富深刻,成为了全民共享的节日。

而在明清时期,中秋节作为一个传统节日被广泛流行。特别是在明代,许多关于中秋节的民间故事和传说开始形成,如嫦娥奔月、吴刚伐桂等故事,都增添了节日的神秘色彩与诗意。

现代传承与情感共鸣

进入现代,中秋节的意义和庆祝方式虽然发生了些许变化,但“团圆”这一核心情感始终未变。无论是在家中与亲人围坐一起,还是通过视频电话与远方的亲人共赏明月,现代科技弥补了地域的距离,让中秋节的情感更加真实和深刻。今天的月饼,除了传统口味,还有更多创新口味,迎合了不同人群的需求。各大商场和品牌也会推出限量版月饼,成为现代消费文化的一部分。

同时,随着人们对传统文化的重新认识,中秋节的文化价值逐渐被更多人所重视。越来越多的活动,如月亮主题的艺术展览、诗词朗诵会以及中秋晚会等,进一步丰富了中秋节的内涵,让更多年轻人也能感受到传统节日的魅力。

通过这些传统的延续和现代的创新,中秋节依然是一个充满诗意和情感的节日,无论是古代的赏月诗篇,还是现代的团圆庆祝,月亮始终是连接过去与现在,家人和亲人之间情感的纽带。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气