农耕季节的忙碌与庆祝:五月的田间劳动节庆

五月是田间最为忙碌的时节,也是农民们的一大庆典时刻。此时,天气温暖、雨水充足,正是春耕秋收之间的重要过渡期。劳动节不仅是庆祝辛勤劳作的节日,更深深植根于农耕文化与天文变迁中,反映了人类与自然的和谐共生。

农耕节令的起源

农耕社会的发展历程中,五月是一个至关重要的月份。在古代中国,五月是农历中的“谷雨”节气,意味着春耕的基本完成,而夏季的农事也即将开始。此时,农民们需要进行最后的播种,特别是水稻等作物的栽种。因此,五月的田间劳动节庆,实际上是在庆祝一年的农耕成果与新一轮的希望。天文学上,五月也是太阳到达春分后的第二个月,万物生长蓬勃,象征着生命的复苏与自然的力量。

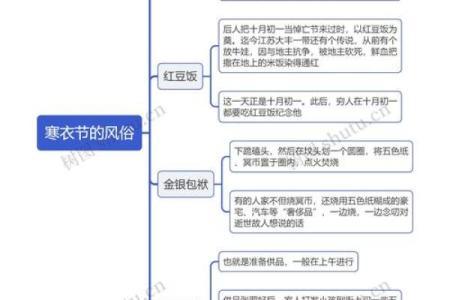

传统习俗的延续

在古代,劳动节是一个表达感恩与祈求丰收的日子。人们通过祭祀仪式来祈求上天保佑,风调雨顺,五谷丰登。许多地区的民间习俗至今依旧保存。例如,在江苏、安徽一带,人们会在五月初五举行“祭田神”活动,农民会在田间设坛,奉上祭品,祈求农作物的顺利生长和丰收。祭田神活动不仅仅是一次宗教仪式,更是一种农耕文化的体现,它强调了农民与大自然之间的密切联系。

饮食方面,五月的节庆活动也充满了传统色彩。很多地方会制作粽子等象征性食品。粽子作为一种传统的食物,不仅有着悠久的历史,同时也是对季节变化的回应。通过食物来表达对土地与自然的敬畏,粽子以其多样的馅料和包裹方式,象征着农田的丰收和大地的滋养。

大典祭田

在唐代,大典祭田活动非常盛行。唐代文人白居易在其《田园杂兴》中提到,农民在五月初五会举行祭田活动,用以祈求丰收。这不仅是一场祭祀,也是一场盛大的农民节日。在这一天,村民们会聚集在田间,带着祭品,按照传统的仪式向土地神献上祝福。在唐代的《大元大一统志》中,也详细记载了各地的祭田习俗,描述了人们如何通过这一天的庆祝活动,表达对土地的感恩与对丰收的期许。

农事节庆与诗歌

宋代的农耕文化更加繁荣,五月的田间庆典不仅仅局限于祭祀与劳动,它还深深影响了文学创作。宋代诗人陆游在《五月五日忆苏州》中写道:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这首诗描绘了五月农田的美丽景象,体现了农民的辛勤劳动与自然的和谐相处。通过这些文学作品,五月的田间劳动节庆不仅在民间传承,也成为了艺术表现的重要题材。

社区劳动与节庆活动

进入现代,劳动节已不再局限于农田,许多城市和乡村都会组织庆祝活动,如劳动节的集市、文艺表演和农事展示等。这些活动不仅让农民感受到传统节庆的荣光,也让更多的城市居民了解农耕文化的根基。如今,一些地方的农业合作社也会组织农民庆祝劳动节,开展集体劳动,增进社区感情。这些活动保留了传统节庆的精神,体现了现代社会对农业与劳动的尊重与认同。

五月的田间劳动节庆,不仅是农耕文化的延续,更是人与自然和谐共生的象征。它将历史与现代、习俗与创新融合在一起,展现了劳动的价值与对大自然的敬畏。在这一天,农田不仅是生产的场所,更是文化传承的舞台。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气