春分如何影响农耕与自然变化

春分是二十四节气中的第四个节气,每年大约在3月20日或21日左右到来,标志着春天的中期。它不仅是自然界季节变化的重要节点,也是农业生产中的关键时期。春分时节,白昼与黑夜几乎等长,昼夜平衡,象征着自然界生长的平衡和和谐。此时,天气渐暖,土壤解冻,农田准备播种。对于古代农耕社会来说,春分的到来意味着新一轮农耕季节的开始。

春分的天文与农耕关系

春分与天文现象息息相关,是地球公转轨道上的一个重要节点。春分日当天,太阳直射赤道,地球的南北半球接收到的阳光几乎相等,气候逐渐回暖。这个节气是农耕活动中的分水岭,尤其是在古代农业社会,春分的到来意味着农田播种的最佳时机。根据《农书》中的记载,“春分三候,桃始花,仓庚鸣,鹰隼试翼”,春分时期,天气温和,适宜播种早稻、麦类等作物。此时农民往往根据天文的变化,决定农事的节奏,确保种植不误时节。

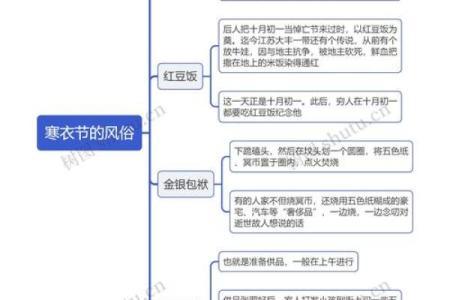

传统习俗与饮食文化

春分作为一个节气,在中国传统文化中具有深厚的影响,许多地方形成了丰富的春分习俗。春分时节,最为人们熟知的是“春分蛋”这一民间活动。传说春分这一天,鸡蛋最容易竖立,因为此时地球的重力和太阳引力达到平衡,促使物体更容易稳定。民间认为春分吃蛋有助于保持身体健康,尤其是对春季易感冒的人群有保健作用。除了吃蛋,春分时节的饮食还包括各种春季时令蔬菜和春茶,象征着生机勃勃的春天。

在一些地区,春分时节还举行着祭祀活动,以祈求一年的丰收。例如,江南一带的农民会在春分时进行祭田活动,感谢大地和自然神灵的庇佑,祈求农作物的生长茂盛。这些活动不仅与农业生产息息相关,也体现了人类对自然规律的敬畏和对农业生产的重视。

历史案例:春分与农业的紧密关系

春分在中国历史上有着重要的农业意义。公元前200年左右,汉代的《礼记》就记载了春分时节的农事活动。根据《礼记》中的描述,春分时节是农民开始插秧的时机,这一时期气温适宜,水利条件良好,适合水稻生长。春分日的到来意味着气候稳定,给农业生产带来了一定的预测依据。

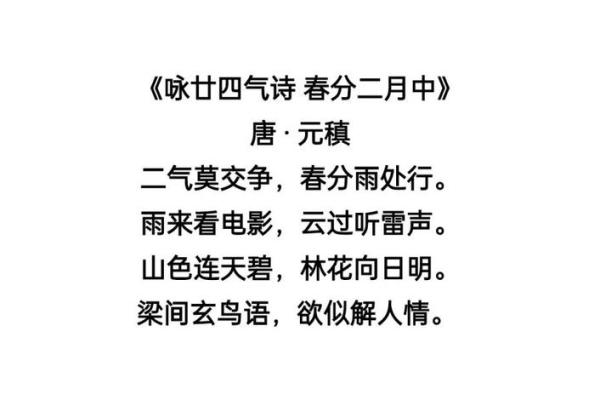

唐代的诗人杜甫在《春望》中提到:“国破山河在,城春草木深。”他通过诗句描绘了春分时节的自然景象,强调了春天带来的生机和希望。无论是历史文献中的记载,还是诗人笔下的春景,都反映了春分节气在农业和自然界变化中的重要作用。

春分节气与农耕文化的延续

今天,春分节气依然深刻影响着中国的农耕文化和社会习惯。现代农业虽然依赖科技手段,但春分这一节气仍然指导着一些传统农业活动。在一些农村地区,农民仍然遵循春分时节播种的传统习惯。尤其是在水稻种植区域,春分过后,农民会抓住这个时机插秧。随着气候变化的影响,农民也逐渐根据现代气候预测调整种植时间,但春分这一节气的象征意义依然未变。

现代社会中,春分不仅是农业生产的参考点,也成为了人们关注节气与健康的时机。在现代城市,随着对传统文化的重视,春分的饮食和习俗逐渐回归,许多人开始以春分为契机,关注自己的健康,选择合适的食物和作息,体验这一节气的独特魅力。

春分时节,温暖的气候和适宜的湿度为自然界的繁荣提供了条件,而这一切又回馈到人类社会中,影响着人们的生产生活。无论是历史的农耕时代,还是今天的现代社会,春分所代表的平衡与和谐都在提醒我们与自然的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 装潢合适吗?

- 雪字取名女孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 神秘上学吉日来袭,是时候为孩子学业运势加码了

- 中秋月儿明,农历9月15日揭秘那些不为人知的习俗

- 2017婚嫁吉日揭秘:隐藏的黄金档期,你抓住了吗?

- 2025年04月21日是否适宜安门? 今日安装大门是好日子吗?

- 2025年农历四月廿一装修行不行 装潢行吗?

- 2025年05月14日是否宜搬家? 今天搬家入宅是好日子吗?

- 探寻2345吉日:揭秘哪些日子最适合你的重要决定?

- 想给伍姓宝宝起个独具匠心的名字,男孩名字怎么选?

- 神秘吉日揭秘:拆灶台的最佳时机,你准备好了吗?

- 蓉字女孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气