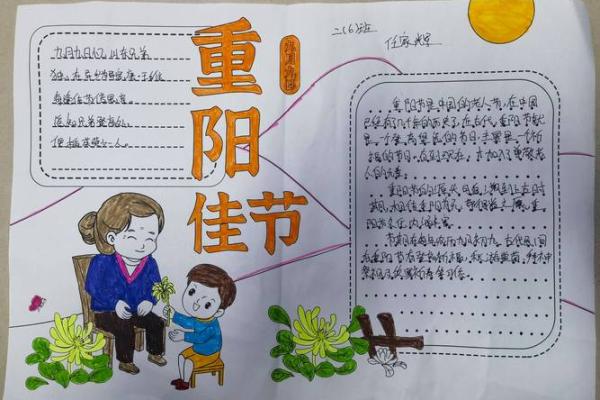

重阳节:登高远望与敬老的传承

重阳节,作为中国传统节日之一,承载着深厚的文化内涵,特别是在“登高远望”和“敬老”这两大主题的传承上。它不仅是一个与自然界变化息息相关的节日,也是弘扬孝道与敬老情感的时刻。重阳节的起源深植于中国古代的农耕文化与天文知识中,至今依旧在传统习俗中闪耀着光辉。

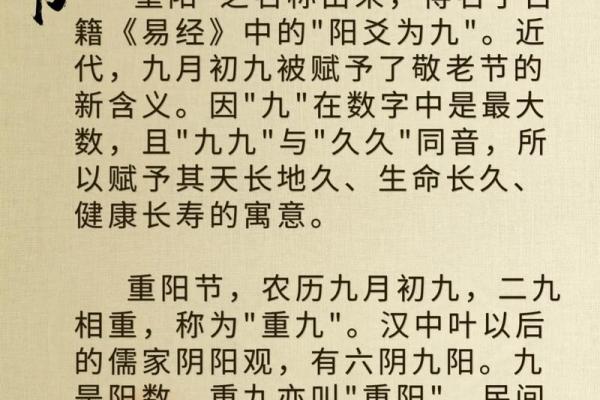

重阳节的起源

重阳节的起源可追溯至古代的天文现象和农耕文化。根据《周易》学说,九为阳数,重阳节定在农历九月初九,正是阳气最旺盛之时。农耕社会中,人们通常在这一时节收获季节结束后,准备迎接冬天的到来。此时的自然景象让人们产生了对未来的展望与对祖先的敬仰之情。尤其是在天文观测上,九月初九的“双九”现象被认为是吉祥的象征,寓意着天高地迥,宇宙万象的秩序。

此外,重阳节的另一个来源与民间信仰密切相关。据传,重阳节源自古代“驱邪避灾”的仪式。早在东汉时期,人们便会在重阳节这一天,举行登高祈福、佩戴茱萸、插柳等活动,意在驱除邪气,保佑健康平安。因此,重阳节不仅具有浓厚的节令气息,也融合了人们对自然界与生命的深刻认知。

传统习俗的丰富性

重阳节不仅有着深刻的文化背景,而且充满了各式各样的传统习俗,体现了人们对自然与生命的尊重。首先,登高是重阳节最具特色的活动之一。古人认为,登高不仅可以祈求健康长寿,还能远离灾难和不幸。无论是群山峻岭,还是城市的高楼大厦,重阳节当天,人们都会借登高之机,远眺四方,思考人生的意义。

在饮食方面,重阳节也有其独特的美食。最为人熟知的是“重阳糕”,其寓意着“步步高升”。重阳糕的制作简单却充满仪式感,通常用五谷杂粮制成,象征着五谷丰登、家庭和睦。此外,茱萸也是重阳节的象征之一,古人常在重阳节佩戴茱萸囊,认为它可以辟邪保平安。

历史案例的诠释

历史上,许多名人也留下了与重阳节相关的文化记载。唐代著名诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便是最具代表性的诗篇之一。诗中,王维通过对重阳节的描写,抒发了自己对家乡和亲人的思念之情。“无论是登高望远,还是饮酒赏菊,重阳节已成为亲情和友情的象征。”王维的诗句,至今仍然是重阳节文化中不可或缺的组成部分。

另外,宋代的苏东坡在重阳节时,曾与好友一起登高,饮酒作乐,留下了许多与重阳节有关的诗作。他通过自己的作品,将重阳节的文化理念融入了对美好生活的追求和对长寿的祈愿中。通过这些历史案例,重阳节作为一种情感与文化的纽带,体现了古代文人对自然与生活的深刻理解。

现代的传承与创新

随着社会的变迁,重阳节的传承不仅局限于传统的登高和饮食习惯,还在现代社会得到了创新和延续。如今,许多城市的社区和学校会在重阳节当天组织敬老活动,年轻人会带着节日的祝福,前往老人院探访,给长辈送去关爱与祝福。这一习俗体现了传统的敬老文化在现代社会中的再生与发展。

同时,重阳节的现代传承还体现在对老年人健康的关注上。许多地方会组织健身活动,鼓励老年人参与,倡导健康的生活方式。尤其在一些地方,重阳节已经成为了一个公共健康倡导的日子,关注老年人群体的身体健康和心理关怀,成为社会现代化进程中的一个重要方面。

重阳节通过历史的积淀和现代的创新,逐渐成为了弘扬孝道与尊老文化的重要载体,不仅延续了古人的智慧,还在新的社会环境中焕发出新的生机。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 装潢合适吗?

- 雪字取名女孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 神秘上学吉日来袭,是时候为孩子学业运势加码了

- 中秋月儿明,农历9月15日揭秘那些不为人知的习俗

- 2017婚嫁吉日揭秘:隐藏的黄金档期,你抓住了吗?

- 2025年04月21日是否适宜安门? 今日安装大门是好日子吗?

- 2025年农历四月廿一装修行不行 装潢行吗?

- 2025年05月14日是否宜搬家? 今天搬家入宅是好日子吗?

- 探寻2345吉日:揭秘哪些日子最适合你的重要决定?

- 想给伍姓宝宝起个独具匠心的名字,男孩名字怎么选?

- 神秘吉日揭秘:拆灶台的最佳时机,你准备好了吗?

- 蓉字女孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气