是如何影响农耕生产的关键时刻

农耕社会是人类文明的重要组成部分,农耕生产的发展离不开对自然规律的深刻理解。古代社会对于农业生产的依赖促使人们在长期的实践中总结出了一些与农耕息息相关的关键时刻,这些时刻不仅与天文现象息息相关,也与传统习俗和文化密不可分。

农耕的起源与天文现象

农耕的起源与天文现象息息相关。在中国古代,农民通过观察天体运行和季节变化,掌握了播种、收获的时机。农耕文化的形成,离不开天文知识的指导。黄河流域的农民早在几千年前就已经认识到,天上的星象与地面上的气候变化密切相关。例如,二十四节气便是在这种天文观察的基础上制定的,它不仅帮助农民确定了播种与收割的时机,也为中国古代农业提供了可靠的时间框架。每个节气的变化,都与气候变化和农耕生产的不同环节息息相关,指导农民如何因时制宜地开展农业生产。

在《周易》中就有诸如“天行健,君子以自强不息”的哲理,强调了人与自然的关系。农民通过对天文现象的观察,学会了如何顺应自然、应对变化,正如古人所言“天时不如地利,地利不如人和”。这句话强调了农耕生产不仅仅依赖天时,还需要农民利用自己掌握的自然规律,通过精确的时机把握来提高农业生产效率。

传统习俗中的农耕智慧

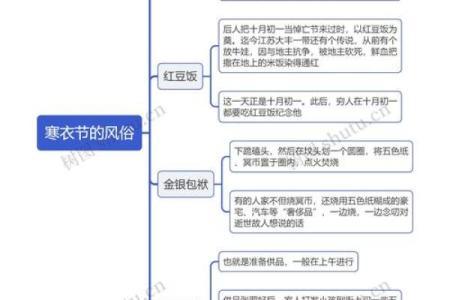

除了天文现象,农耕社会的传统习俗同样影响着农民的生产行为。例如,春耕秋收的节令活动通常会与一些传统节日相结合,如春节和秋分节等,这些节日往往象征着重要的农业节点。在春节期间,农民通常会祭拜土地神,祈求来年丰收,这一习俗反映了古人对农业神明的敬畏与感恩。

在传统饮食方面,节令饮食与农耕生产也有着紧密的联系。例如,农历五月五日的端午节,与农耕生产的季节性变化密切相关。此时正是春季农作物即将收割的时节,端午节的习俗中有吃粽子的传统,这不仅是为了庆祝,也体现了古代社会在农业生产中的丰收观念。此外,许多地区还有“冬至吃羊肉”的传统,寓意着冬天即将来临,农民则根据这一传统习俗准备好冬季储备,保障农耕生产不受寒冷影响。

现代传承中的农耕节气与民俗活动

进入现代社会,尽管农业生产方式发生了很大的变化,但许多与农耕相关的传统仍然被人们传承和发扬。例如,许多农村地区至今还保留着与节气相关的祭祀活动和生产实践。如今的农民仍然会依据二十四节气进行农事安排,春耕时节,农民会在立春前后开始播种,而秋收时节,则会依据秋分来确定收割时间。

现代社会虽然机械化和科技化水平不断提高,但天文与季节的变化依然是农业生产中不可忽视的因素。比如,气象部门会依据节气预测天气变化,帮助农民调整播种和收割计划。同时,传统的农耕活动,如清明节扫墓、端午节赛龙舟等活动,虽然不再直接影响农业生产,但它们所蕴含的农耕智慧与自然节律依旧深深影响着现代人的生产与生活方式。

通过对农耕起源、天文现象与传统习俗的探讨,我们可以看到,农业生产不仅仅是物质层面的生产,更是一个与天文、文化和社会习俗深度融合的过程。历史的沉淀和传承不仅让我们今天的农业生产更加高效,也让我们得以在快速变化的现代社会中保持与自然的和谐共生。

起名大全

最近更新

- 求分享费姓灵秀温婉的女宝宝名字,豁达开朗的

- 探寻2018黄历吉日:揭秘哪些日子最适合你动工搬家?

- 2025年05月18日装修符不符合黄道吉日 今日装修新房吉利吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否合时宜? 今日安装大门有问题吗?

- 2025年农历四月初七这日子动土是否黄道吉日? 今天动土怎么样?

- 2025年04月28日提车合良辰吉时吗? 提车是否合适宜?

- 揭秘:星座运势竟与农历息息相关?你真的了解吗?

- 2025年农历三月廿四安门日子合黄道没? 安门吉日指南

- 2025年05月14日这日子搬家算黄道吉日不? 乔迁搬家有没有问题?

- 琳字女孩取名:属性与八字五行的互补性原则

- 揭秘2017年7月查黄吉日:这些日子你不可不知的秘密

- 2025年05月04日动土选的是良辰吉时吗? 今日动土修造好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气